2018年6月 黒川勇人先生の講演を聴いてきました2018/11/06

6月末のこと。毎年ご依頼を頂いているお得意様ご主催によるご講演を聴きに、横浜に行ってまいりました。

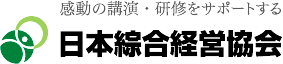

講師は、当社のみ安全大会にご依頼可能な、缶詰博士こと黒川勇人(くろかわはやと)先生❢

ご講演テーマは、

「美味しさと安全を両立!~ナポレオンが採用した究極の加工食品「缶詰」に学ぶ安全安心~」でした。

詳しくは、ご講演レポートがございますので、そちらをご覧ください。

【講演レポート】当社限定!缶詰博士・黒川勇人先生 安全大会でのご講演

私は異なる部分と、当日の黒川先生とのやり取りのみ、お伝えしたいと思います\(^o^)/

今缶詰業界(略して缶界)では、大変なことが起きている。

それは、サバ缶が売れて売れて売れていること!

昨年から、前年の3~5割増しで売れ、各メーカーにサバがない状況。

なんでこんなに売れているのか?健康・ダイエットに良いとテレビで紹介されたから。

ちなみに黒川先生の一番のお気に入りは、サバの水煮缶🐟

そして、講演1時間位したところで、9分ほどの動画を再生。

映像はというと、モルディブにあるフェリバル社のツナ缶工場で缶詰が作られる様子💡

特別に撮影許可を頂き、黒川先生が取材をしてきたものになります。

初めてツナ缶が作られる過程を見ましたが、カツオやマグロを洗い、内臓や皮・骨を取り

除くなど、ほとんどが手作業👋

これは日本も同じで、安全に食べられるよう丁寧に処理されている。

そもそもこのツナ缶工場は、70年代に日本の企業が立ち上げたもの。

また、2004年インド洋大津波の時にも、日本の協力で建設された防波堤が津波の被害から

守ったこともあり、モルディブは日本に対して、尊敬と感謝の気持ちをもっている。

このため、東日本大震災の時に、特産品のツナ缶を約68万缶被災地へ送ってくれた。

黒川先生は、この「モルディブの恩返し」を、より熱く語ってくださいました✨

最後に、今回のお土産としてくださった“いわしの缶詰”を使ったレシピのご紹介。

鰯は酢飯に合うので、いわし丼🍚がおすすめ!

酢飯に鰯や大葉・ネギなどをのせ、わさび醤油をかけるだけ✨簡単ですね!

特に今鰯は豊漁、秋刀魚レベルの身の大きさ!素晴らしい缶詰となっているそうです。

缶詰は、作られて1年経ったものが美味しい。店に並んだ時点で半年くらい経っているので、半年後にいわし丼を作って食べてみようと思います💜

最後に、数人からの質疑にも丁寧にお答えいただき、終了となりました。

もちろん講演冒頭には、どうして缶詰が腐らないのか、安全に食すことができるのか等、安全に関するお話もございました。

黒川先生は、建築業界で働いていたことがあり、朝から楽しみにしてきて下さいました。暑い中ありがとうございます🙏

控室でも、とても気さくにお話頂け、帰りには先生の黄色い愛車🚙も見せて頂きました!とてもかわいいお車でした💕

安全大会だけでなく、一般市民向けや、女性向けにも楽しいご講演になるかと思います。

皆様からのお問い合わせ・ご依頼、お待ちしております。

2018年6月 荒生暁子先生の講演を聴いてきました2018/10/31

毎年ご依頼を頂いているお得意様ご主催の安全大会にお邪魔させてもらうべく、

千葉に行ってまいりました!

講師は、フリーアナウンサーの荒生暁子(あらおあきこ)先生💜

広島にお住まいの荒生先生にご講演をご依頼する際は、西日本が多いので、

今回近場でご出講が決まり、大変楽しみにしておりました\(^o^)/

「ジャージでごめんなさい、着替えますからね😍」と明るく華やかに会場入り。

ジャージにマスクでも、オーラは隠せません❢

広島から5時間もかけて来て頂き、本当にありがとうございます🙏

ご講演テーマは、「0災を目指して~伝達不全をなくす安全安心の話し方」

はじめに、アナウンサーになった経緯やご家族のこと、春から広島大学の大学院に通い出した近況など、自己紹介を。親しみやすい話し方なので、つかみもばっちりです✨

そもそも、話しが上手な人(コミュニケーション能力の高い人)の特徴は何でしょうか。

1、声がハキハキと聞き取りやすい音量である

2、目線と表情、ジェスチャーが合っている

3、おおまかに結論を先に言い、後から詳細・説明をする

4、気付く、聞く、わからないことは聞き返す(質問する)

というわけで早速結論!

話し上手になるために、今日やりたいことは大きく分けて3つ!

「どういう風に伝えれば、相手に伝わり、安全安心に繋がるのか、内容を考えること」

「表情を変えること」「声を変えること」

ではまず、内容から。

“会話を続けることに自信がない、キャッチボールがうまくできない”

こういった悩みを持っている人が多い。では、どうすれば会話を続けられるのか?

荒生先生独自の自然な会話と伝達についてのコツを、ワークを交えて教えて頂きました!

ただ、これは極秘なので、ここでお伝えすることができません。

詳しくは講演で楽しく行って頂ければと思います!

伝達というのは、自分が思っているより、相手にはきちんと伝わってない。

一方的に伝えるのではなく、双方向の伝達をすること、一往復の確認を怠らず、

わからないことを聞き返せる人になること、これが事故防止にも繋がっていく。

次に、表情について。

顔の筋肉を使わないと、笑わない顔になっていく。笑顔も筋トレ!形状記憶を!

最初の5秒間笑顔で話すことで、相手に良い印象を与える◎これがコミュニケーションの第一歩となる。

そして、声について。

抑揚をつけ、速さと強さで立体的(3D)に表現すると、大事な言葉が立ってくる。

ニュース原稿を読み、聞き取りやすい話し方のコツを実際にやって頂きました。

最後に、伝達を双方向に変えていき、笑顔という武器、声という楽器を上手に駆使し、皆さんのコミュニケーション能力を高めて頂きたいとまとめられて終了されました。

ワークをいれ、わかりやすく飽きさせない工夫が随所に!皆さんにも熱心にお聞きいただき、ご参加いただけ、とても良いご講演会となりました💜

ご講演後、千葉駅までの道のり👣女子トークで大盛り上がり❢

最後に駅でツーショットも撮っていただきました(荒生先生のインスタに載っています)

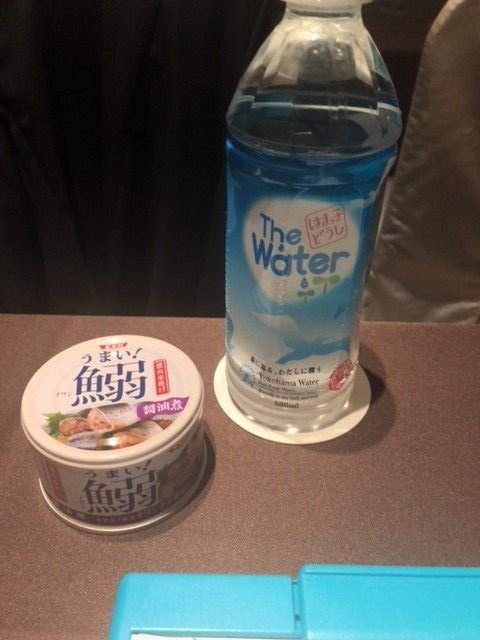

また、広島のお土産まで頂いちゃいました🙏とても美味しかったです💜ぺこり

近年、“安全はコミュニケーションから”という考えが多くなり、

安全大会でコミュニケーションのご講演のご依頼を頂くことが増えております。

秋の安全大会をご計画の皆さま、いかがでございましょうか。

お問い合わせ・ご依頼、お待ちしております(・ω・)ノ

2018年6月 山本衣奈子先生の講演を聴いてきました2018/10/12

今回のテーマは「“人を動かす”言葉とカラダの使い方」でした🌷

1日が終わるとその日にあったことの74%は忘れてしまう。

しかし、心から共感・納得できたことや楽しかったことは記憶に残りやすいということで

「今日の話を忘れてもらわないように皆さんにも参加していただきながら進めます!」

と、まずはみんなで頭の体操を。

すると少し緊張感漂っていた会場が和やかな雰囲気に包まれました◎

人間は96%無意識で動いているそうです。

無意識はすりこんだものに反応し、私達は無意識によって動かされている。

確かに、歩くとき、家に帰るとき、いちいち考えて行動してはいませんよね?

例えば後出しじゃんけんでも負けるじゃんけんより

勝つじゃんけんの方がやりやすいんです!

実際にみんなでじゃんけんをすると、たしかに負ける方はなんだか難しかったです😣!

これはいつも勝とうとしているのが無意識に定着しているからだそうですよ。

もちろんこの無意識はコミュニケーションにもあります。

それは相手に「言わなくてもわかる」と思ってしまうこと。これがコミュニケーション不全を生む原因に。

このブログを読んでくださっている方の中にも

ついつい相手の察する力に甘えてしまっている方がいらっしゃるかもしれません😣

“伝える”と“伝わる”は1文字違いだけどぜんぜん違って、

“伝える”のは一方通行だから簡単。だけど“伝わる”は相手からも返ってこなければいけない。

双方向となると難しいものですよね。

そこで、“伝える“ためにコミュニケーションで大事な3つの「S」のお話。

詳しくは実際の講演でお聞きいただきたいですが、

ちょこっとだけ紹介すると…

3つの「S」のうちの1つ「Smile」を生む、

すぐに取り入れられることとして「ありがとう」という言葉を使うことを先生はおすすめされていました😉

日本人はよく「すみません」と言いがちだけど「ありがとう」に変えられる場面が多いそうです。

例えば道を譲ってもらったときなど。

思わず「すみません」と言ってしまいませんか?

「ありがとう」を意識して過ごせば周りの環境も変わるかもしれません◎

最後は隣の人の顔を見て今日一番の「ありがとう」を言うワークで講演を締められました。

所々にワークを交えた楽しくわかりやすいご講演でした!

お話していても明るくて楽しい山本先生。

一緒にいるとこちらも元気をもらえるすてきな先生でした🙊💗

みなさんにもぜひ実際に山本先生のお声・表情でご講演を聴いていただきたいなと思います!

どのような場でもコミュニケーションは大切ということで

今までご出講いただいた主催者様からは多くのご好評のお声をいただいております!

自信を持っておすすめできる先生ですので、ぜひご依頼お待ちしてます!

2018年5月 専属講師・井上智洋先生の講演を聴いてきました2018/10/05

先日、弊社お得意様ご主催の 専属講師・井上智洋(いのうえともひろ)先生のご講演を聴講してきました!

以前、弊社HPでも講演レポートをご紹介しておりましたので

今回はアップデートされていた箇所をメインにご紹介したいと思います🙋✨

●ディープラーニングによる画像認識について。

顔パス決済や鍵の解錠など、いま様々な場面で導入されてきている画像認識技術。

これはすなわち、機械が眼を持つ ということ。

カンブリア大爆発が起きた後、生物が爆発的な進化を遂げたように、

眼を持つロボットも同じように、これから大きく進化していくのでは?

現に今、野菜を収穫できるロボットなども登場し始めるなど

あらゆるところで眼を持ったロボットが活躍する時代になりつつある。

●今回は業界に関する話題も絡めてお話くださいました!

小売業界では店舗内の最適化にすでにディープラーニングの画像認識の技術が使われ始めている。

(例:レジが混み始める時間を予測し その前にスタッフを向かわせることができるようにしたり、

お客さんの動線の分析に使ったり。)

物流の部分では、Amazon Airやロボネコヤマトなどのサービスが登場。

完全自動運転技術は2025年ころに完成、2030年ころに普及するだろうと言われている。

(技術として完成する時期はそれほど遠くないが、実空間での実用化→普及するまでには時間がかかる)

●第4次産業革命について。

これまでの「機械化経済」では、人的資源と機械の両方が生産活動を担っていたが

これからの「純粋機械化経済」では、機械のみが生産を行い

人間は企画・マネジメント・研究開発などに携わるようになる。

こうした経済の変化は過去の産業革命でも起きたことだと、グラフや図を用いて説明。

変化に対応できた国の経済は成長、対応できなかった国は衰退 = 大分岐を迎えた。

たとえば「国」を「企業」に置き換えても、その運命は大きく分岐していくだろう。

むしろ国同士よりも企業同士の競争のほうが激しいため、競争に負けたら淘汰されてしまう可能性も!?

・・・とご聴講者(経営者の方々)へ向け、叱咤激励?も加えつつ。

そして、来る第4次産業革命に向けて何をすべきか。

まだ我々は第3次産業革命の途中なので、「AIはまだ難しい…」という人も

そのまえにIT化を進めていくべき(IT化の基本はペーパーレス化)。

この点から言うと、日本人は印鑑の文化をこれからどうしていくのか?

とっくに議論をしていなければならなかったが、こうした点も課題だろう、と締められました。

言うまでもなく、井上先生は今弊社でも最もHOTな先生!!!

大学の講義等の業務に加え、最近は執筆活動、TVはじめメディアにも引っ張りだこで

本当にお忙しくされていらっしゃいます・・・ お早めの打診をおすすめいたします。。

(聴講後、先生の新著『AI時代の新・ベーシックインカム論』(光文社新書)も拝読しましたが

ド文系の私でもすらすら読めるくらいわかりやすくて、所々にユーモアもあり 面白かったです!)

2018年6月 山田誠二先生の講演を聴いてきました2018/08/28

弊社クライアント主催の講演会にて、

前人工知能学会会長の国立情報学研究所教授 山田誠二(やまだせいじ)先生のご講演を聴いてまいりました。

テーマは「人工知能の現在、ビジネスにおける可能性」。

今回は、人工知能 AI分野におけるビジネスとアカデミアの交流を図ろうと新しく立ち上げられた会での、記念すべき初の講演会。

参加者も多数あり、ビジネスサイドの活気と関心の高さがうかがえました。

一方、山田先生は講演会のつい2日前に任期満了で会長を退任されたばかり。

在任中は、特にビジネスと学会のマッチングをいかに進めるかに取り組んでおられました。

山田先生のご講演は、

【メリハリのある語り口/身振り手振りを交えた説明/分かりやすい投影資料】

の三点セットが揃って大変評判が良く、ご講演後の懇親会ではひっきりなしに、ご挨拶と名刺交換攻めに遭ってしまいました。

先生はほとんど召し上がらないままでも、気さくに神対応。

終了後、主催者様の配慮でオフィスへ招いて頂いたので、無事召し上がってからお帰りいただくことが出来ました。

それでは、山田先生のご講演の内容を少しだけご紹介しましょう。

◯人工知能 AIの歴史は古い

人工知能 AIの研究が誕生してから60年と少し。

最近出てきたもののように思われているが、歴史のある技術で進歩、進化してきた。

「IT関連の技術でそれだけ長く続いているものは珍しい。」

ですから、人工知能AIの研究とその成果の蓄積は相当なものになっているのです。

◯シンギュラリティ

AI脅威論とともに語られることの多い「シンギュラリティ」というワード。

ところが人工知能 AIの研究者から見ると、

「人工知能 AIには、どうしようもないくらいバカなところがある」とか(!)。

ゲームの世界や、画像の判断・識別といった非常に特化した領域においては、人間並みか人間を超えるものが出てきているが、一般的にはほとんどのことが出来ない。

例えば、◯ッパーのようなAI搭載ロボットに「このビルから出て、近くのコンビニに行って水を買ってきて」と言ったとする。

会場の地図はなし、場内は照明を落として暗く、かつ木目の壁はドアと区別がつきにくい。

この状況では、まずこの会場から出られず(!)、どこにドアがあるかも認識困難。

人間であれば小さな子どもでも簡単に出来ることが、なかなか出来ない。

なので、あと30年で人類の英知を超える人工知能 AIが出るという「シンギュラリティ」については「噴飯ものである、と言って顰蹙を買っている(笑)」という山田先生。

◯人工知能 AI = ディープラーニング ではないこと

人工知能 AIの手法にデータを機械(マシン=コンピューター)に学ばせて賢くする「機械学習(Machine Learning)」というものがあります。

種類がたくさんあり、細かく分けると50~100にもなる(論文の数だけあるとも)。

近年急速に発展したディープラーニング(深層学習)のみにあらず、というわけです。

例えばサポートベクターマシン(SVM)というアルゴリズム(データ処理の手法)は、ディープラーニングが流行る前は研究者にも企業にもこぞって使われたヒット作。

その美点は、

☆非常に高速に計算出来る

☆出てきた結果が理論的に非常に良い

☆実際にいろんな現場で使われて性能が良かった

「二拍子揃ったもので10年に一回、三拍子揃ったものは20年に一回くらいしか出ない」

ということで非常に良く出来ているのだそうです。

ほかにも様々なアルゴリズムがあり、使い方次第でディープラーニングより良い性能をあげるものもあるのだとか。

「ディープラーニングで上手く行かなかった場合には、ほかのアルゴリズムを試してみることを強くお勧めする。」

最近はもっぱらディープラーニング=人工知能 AIという感じですが、従来から開発されてきた手法にも注目する必要がありそうです。

◯ディープラーニングの原型は日本人研究者が作った

脳の神経回路網をモデルにしたニューラルネットワークという研究があり、それを応用し複雑にした機械学習の手法がディープラーニング(サポートベクターマシン(SVM)には人間の脳を真似しようという発想はない)。

原型は40年ほど前に日本人研究者の福島邦彦先生が開発したネオコグニトロンで、色々と改良されているが構造的にはあまり変わっていない。

第3次AIブームをもたらした最新技術と思われているものにも、その背景にやはり人工知能 AI研究の歴史と蓄積があるわけです。

◯人工知能AIの得意なこと、不得意なこと

一見、何にでも使えるイメージの人工知能 AIですが、得手不得手があります。

たとえば【会計と監査】という業務を例に取ると、

◎会計は数字を扱うものなので人工知能 AIに向いている。

▲監査は人とのインタラクションがあるので、現状の人工知能AIは苦手。

(ただ最近は監査のやり取りもエビデンスを残すためEメール中心になっているため、そうすると人工知能 AIにもある程度は出来るかも、ということ)

研究者としては「一番困るのは過度に期待されて(不得手のところに応用しようとして)、やっぱAIだめだ、との評価を受けること。得手不得手をある程度は見極めた上で使ってほしい」

とのことで、使う側もただ漠然とではなく何がしたいか具体的に考える必要がありますね。

◯“人工知能AIが仕事を奪う”ではなく

労働者人口がピークアウトする中で、一部は人工知能 AIによって代替可能だろうし、社会的な期待もかなりある。

「人間の仕事を奪うという発想ではなく、労働力を補ってくれると考える方が生産的だし現実的。」

代替出来るところには導入した方がコスト削減になるしパフォーマンスも上がる。

さらには、「人工知能AIを適材適所で使っていかないと、個人も組織も仕事を最適化し効率化することが出来なくなるだろう」とのこと。

また従来、労働は【どこで/だれが/なにを/どうする】で分類されてきたが、ここに【AIで代替可能か】という軸が加わる。

しかし仕事をまるごと奪うのは難しく、「基本的には一緒に働く世界、社会になる。」

例えばコンビニの店員さんの仕事にも人工知能(AI)に出来ないものがたくさんある。

その一つがおでんの仕込みで、形状や柔らかさがバラバラのものを上手く掴んで移動させる作業はロボットにはまだ出来ない。

◯求められる“AIリテラシー”

現在ITリテラシーがないと就職に不利なように、AIリテラシーが必要になってくる。

求められるAIリテラシーとは、

「ある問題はどういうAIのアルゴリズム、あるいはシステムを使うと解決できるか」という適材適所の“目利き”のこと。

現在、大学の人工知能AIの講義では、AIリテラシー的なことはほとんど教えておらず、車で例えると、運転の仕方ではなくエンジンのメカニズムばかり教えているのだそう。

「車は運転出来れば良い」という方向に人工知能AIもなっていくので、「いかに使うかが重要になってくる」と強調されていました。

さて、山田先生のご講演内容のごく一部をかなり駆け足でご紹介しました。

“万能の人工知能 AI”という大雑把なイメージではなく、“様々なタイプの人工知能 AIを適材適所で使う”ことがとても大事だということですね。

長年研究に取り組まれてきた山田先生ならではの、地に足の着いたご講演内容でした。

人工知能 AIも、それぞれ違う能力値を持った人間と同じように捉えるべきなのかもしれません。

山田先生のご講演では

- 人工知能 AIの現在地を知りたい、

- 人工知能 AIに出来ること出来ないことを具体的に知りたい

- ビジネスにつながる応用分野の方向性を知りたい

などなど・・・

こうしたニーズに応える、確かな内容をお話いただけます。

お問い合わせをお待ちしております。

また人工知能AIに関する講演の特集ページをご用意しております。

こちらもご覧ください。

2018年6月 落合博満先生の講演を聴いてきました2018/08/24

落合博満(おちあいひろみつ)先生のご講演を聴きに行ってまいりました😊

一時間前に会場入りしてくださった落合先生。

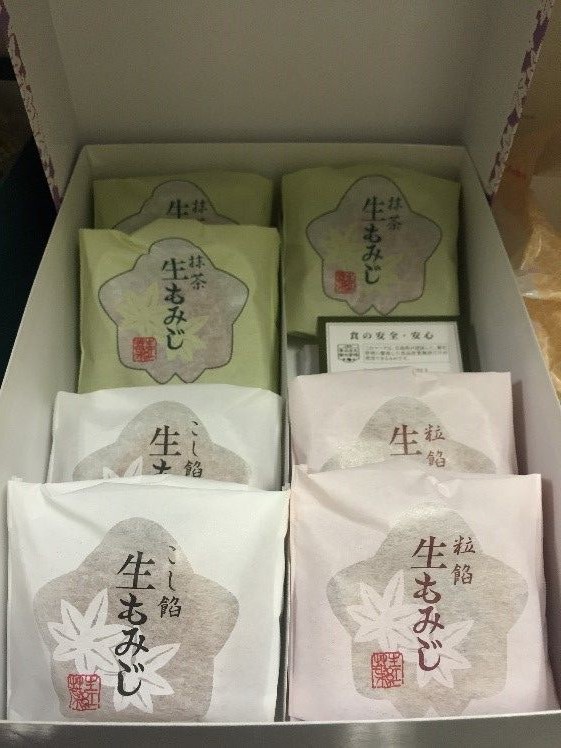

まず、控室で色紙や著書へのサインに快くご対応くださいました✍

ありがとうございます❤ 色紙に関する知らなかったエピソードも聞けました。

しかも!なんと!私の携帯ケースにもサインをしてくださったのです!!

じゃじゃーん❢とってもかっこよくないですか😍?一生の宝物です✨✨

ご講演テーマは「オレ流~オレ流野球の真実、人の育て方、常勝チームの作り方とは~」

ご講演の中身については、詳しくお話できないので、

ぜひご依頼頂いてお聴き頂きたいと思いますが、皆様熱心に聴講されていらっしゃいました。

また、質問にも丁寧にご回答頂け、喜んでいただくことができました\(^o^)/

ありがとうございます!!

そして、ご講演後には、再び控室で談笑を。

落合先生から、人生や恋愛に関して、とても深いお言葉を頂戴した私。

すっかり落合先生のファンになりました💜

この頂いたお言葉を、「ブログで記事にしてもいいですか?」と聞くと、

「自分の中だけにとどめておきな。そうすれば人よりも得した気分になれるでしょ?

人間は優越感に浸りたい生き物なんだ」とまたまた深いお言葉を。

なので、皆様にお裾分けせず、自分の中だけで得した気分を味わうことといたします!笑

ちなみに💡落合先生は物に対する欲が全くないらしく⚡

服も着てさえすれば、なんでも良いと。すごいですね、私は物欲だらけです!笑

そんな落合先生は、映画🎬がとてもお好きだとか💜

今度おすすめの映画をご紹介して頂こうと思います!

9月も都内でご出講が決定しているので、またお会いできるといいなと思っております😊

皆様からもお問い合わせ・ご依頼お待ちしております☎

2018年5月 岩﨑由純先生の講演を聴いてきました(金融機関ご主催)2018/08/20

日頃からとてもお世話になっているお得意様ご主催によるご講演を聴きに、千葉に行ってまいりました!

最近何かと千葉が多く・・・千葉駅がなじんできて!笑

ちょうど一年前も、同主催者様・同会場の現場に参りました、素敵な思い出です😍

さて、今回の講師は、ペップトークの第一人者・岩﨑由純(いわさきよしずみ)先生\(^o^)/

岩﨑先生のご講演は必ず大好評❢ 講師の中でもピカイチレベルの素晴らしい実績💛

いつか聴講したいという夢がようやく叶いました。ありがとうございます✨

テーマは「会社に元気・活気・勇気を与えるトーク術 ―スポーツ現場に学ぶペップトーク」。

元々NECレッドロケッツという女子バレーチームのトレーナーを25年務められていた岩﨑先生。

現在は毎日講演、昨日は札幌、明日は小田原、と近況交えて自己紹介。

さすが大人気!引っ張りだこですね!!

皆さんは「ペップトーク」という言葉を聞いたことはありますか。

そもそも“ペップ”とは、元気・活気・活力という意味の英単語。

これに“トーク”をつけると、激励演説という意味に。

監督・上司・先生など指導的立場にある人が、本番に向かって行く選手・部下・生徒などに対して行う、

「いってこい」という本番前の励ましを「ペップトーク」といいます。

激励のショートスピーチ、前向きな背中のひと押し✋ ということになります✨

この「ペップトーク」が有名になったのは、2011年東日本大震災の年に行われた女子サッカーワールドカップ。

佐々木則夫監督が、PK戦前の円陣でかけた「思いっきり愉しんで来い」という言葉。

<その時の映像もご紹介頂きました>

記憶にも新しい平昌五輪。

チームパシュートが金メダルをとった際にも、コーチから「ペップトーク」がかけられていた。

「選手がスポーツの技や力を磨くように、指導者は言葉の力を磨く」

素晴らしい前向きなひと押しです✋

「ペップトーク」は短くてわかりやすい肯定的な言葉。

この逆を「プッペトーク(長くてわかりにくくて否定的な言葉)」と定義し、

特許庁に申請したところ、却下されたそうです!面白いですね!笑

人は言葉を聞いて、頭の中で理解し、そこからイメージを描く。

例:)試合前に「負けたら走らせるぞ」

→勝って大喜びしている姿をイメージしにくい。

試合前なのに、負けていつものグランドを走らされているイメージをしながら試合に臨むことになる。

つまり、成功のイメージが沸く言葉を選ぶべき!!

以下の4点がポイント。

・「ポジティ語(ポジティブな言葉かけ)」、

・「ポジティブストローク(聞く側がその気になる接し方)」

・「表現力・伝承力(身振りや手振り、語調や口調、てにをは等の助詞」

・「ラポール(信頼関係)」

ここで、助詞とラポールの例も。

「○○さん、今日は綺麗だね」はダメ!「○○さん、今日“も”綺麗だね」が◎。

ただし、信頼されてない人からだと、どちらにしろセクハラになることも・・・笑

次に、皆さんに「ペップトーク」をご覧いただく方法として、「映画」のご紹介。

アメリカ映画のどこに「ペップトーク」が使用されているか、何本か例を出し、解説頂きました🎬

詳しくは講演+アメブロで! アメブロに1350本の映画の解説が載っているそうです😊すごいですね✨

日常でも、「○○するな!」ではなく、してほしいことを言語化していきませんか?

Ex:「ウソをつくな」→「正直に話してほしい」 「さぼるな」→「しっかりしよう」

また、肯定的な質問を心掛けていきませんか?

Ex:「どうしてわからないの?なにがわからないの?」→「どこまでわかったの?」

その後、「セルフペップトーク」のご紹介。

座右の銘やお気に入りの言葉を、小さなカードやメモに書き、

困難にめぐりあった時に見て、自分自身の自動成功メカニズムのスイッチをいれること。

羽生結弦選手など成功者達は、前向きな自分を励ます言葉を持っていると言われている!

そして、「ペップトーク」により、10段の跳び箱を飛べた幼稚園児の感動の動画で終了となりました。

会場中が感動の涙を(;_:)💛💛💛

抑揚のある話し方で、笑いあり、感動あり、素晴らしい講演会✨

控室でお話しさせて頂いた時と、登壇されていた時のギャップ⚡!!!

とてもかっこよく、大ファンになりました💝

中には一年以上前から、岩﨑先生の日程をおさえるお客様もいらっしゃいます。

皆様からのお早めのお問い合わせ、お待ちしております☎

☆ちなみに講演後、私はお客様の懇親の場にお招き頂きました。

とってもとっても楽しく、ずっと笑って、幸せな時間でした✨

そこのお客様の会社の皆さんは、全員素敵な方。あたたかい皆さん😊。

これもお声かけ・お誘い頂いたおかげ😊💍 ありがとうございます🍻🎤

新しい出会い、楽しい時間、とっても充実した一日となりました\(^o^)/

2018年5月 片山裕介先生の講演を聴いてきました2018/08/17

暑い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。

前回仲野綾花先生にご出講頂いた同主催で、

今回は片山裕介(かたやまゆうすけ)先生のご依頼を頂きましたので、海浜幕張まで行ってまいりました!

テーマは「出来る社員を育てる原則 ―セブン&アイHLDの人材育成の考え方―」

冒頭、どういった経緯で(株)イトーヨーカ堂に入ったのか等、自己紹介から。

「今回はセブン&アイHLDの考え方をお伝えします。一つでも参考になったら持ち帰っていただきたい。ただ小売業120%なので、置き換えてもらえれば!」とスタートされました。

そもそも、「人を育てる・できる社員を作る」ということは、企業にとって昔から言われている命題。「人材というのは、もらってくるのではなく、育てるもの」という考え方が一番大切である。

能力だけでなく、良い人格も備わってはじめて“人財”という。

では、人材をこの“人財”にするためにはどうしたらいいのか。

自立した社員を育てる、

そのために、会社として自立できやすい基盤があるかどうか、

社員が迷わないような考え方=仕事の基本の徹底がされているかどうか、が重要である。

ここで、(株)セブン&アイHLD現名誉会長の伊藤氏から当時学んだ、商人道【おかげ様の理論】などのエピソードをご紹介頂きました。💡詳しくは講演でお聴きください!

人材を育てるための会社の土壌(基盤)、そして迷わないような考え方ができて、

必要なスキルを寄贈すると、良い“人財”となる。裏を返せば、そういった環境がなく、

ノウハウだけ叩き込んでも、良い“人財”にはならない。

100種類の会社があれば、100種類の“人財”がある。

その企業においての良い“人財”を育てることが大事😊!

では、次に、“人財”を作る土壌(基盤)、を作るために一番必要なことは何か。

一番はコミュニケーション!間違いなく一番大事と力説されていらっしゃいました✨!

ここで、今度は、(株)セブン&アイHLD元会長の鈴木氏のコミュニケーションのエピソードに。

コミュニケーションの定義や、会議の行い方等、ご紹介頂きました。

💡こちらも詳しくは講演でお聴きください!

ちなみにみなさんは、社内でのコミュニケーション、うまく取れていらっしゃいますか?

メールでの指示出しや会話になっていませんか?

文字で伝えられる情報は35%、それに対して言葉では6割伝えられます。

ITが進めば進むほど、ダイレクトコミュニケーションが必要な時代。

(株)セブン&アイHLDはコミュニケーションをきちんととってきた、

そして社員が皆共鳴・共感していたため、良い“人財”が育ちやすくなっていた。

これには、私も妙に納得してしまいました(‘_’)⚡皆さんコミュニケーション大切ですよ❢

そして、“人財”を育てるための原則、一番重要なことは何か。

変化に対する挑戦!

多くの社員は変化を嫌がる。しかし、変化の激しい時代に、現状維持ではリスクが大きすぎる。

企業として変化への挑戦をどれくらい奨励できるか、これが重要。

変化は理不尽で許せないこともあるが、一度成立すると正義となる。

いくら変化を嫌い恐れても、変わってしまったら終わり。変化を認めることが大事。

変化を嫌う・変化への挑戦をやめる社風は、“人財”は育たない。

変化に向かって行く人を育てていくべき。

ここでも、時代の変化が良く分かるバレンタインに関してや、

同質化に関する例題として東京ディズニーランド、ラーメンの一風堂の話などを取り上げ、

上記わかりやすく解説頂きました\(^o^)/

最後に、「まず、育つ環境を作ること、次に変化に気づく・挑戦の社風を作ること、

そのためにコミュニケーションが通じる状態を作ること、これによって社員が育っていく」と

まとめられ、「そのために、上の人たちが、会社で何が起こっているのか、社員が何を困っているのか、気付く力を養成し、変化の激しい時代を乗り切ってください」と熱いメッセージを頂き、終了されました。

片山先生は、経営ジャンルのおすすめ講師としてピカイチ✨で、

どこでご講演頂いても好評😊 それがとてもよくわかる90分でした。

楽しい例を交えながら、わかりやすく解説、飽きない とても良いバランス◎

また、(株)セブン&アイHLDほどの大企業をどう作り上げてきたか、伊藤氏、鈴木氏とのエピソードを交えてのお話は、とても説得力がありました❢

また、私は、片山先生と何度かお食事もご一緒させて頂いたことがございますが、

お話が大好きで、とても面白い先生です(●´ω`●)💛

今回も、講演後にお茶をし、海浜幕張からの電車もずっと一緒でしたが、とにかく飽きません!!笑

近いうちにお孫さんもお生まれになるそうで、そのご報告が今から楽しみです😍

経営の講師で迷われた際には、とりあえず一度ご依頼を頂きたい講師です。

皆様からのお問い合わせ・ご依頼をお待ちしております(・ω・)ノ

2018年2月 仲野綾花先生の講演を聴いてきました2018/06/01

だいぶ時間があいてしまいましたが、2月下旬のお話をします。

以前ご紹介した森朗先生のご講演を聴講した日。

同じ海浜幕張でもう一つ講演を聴講していました!いわゆる講演会のはしご!笑

講師は仲野綾花(なかのあやか)先生❢

ご主催は弊社お得意様企業(本当にいつもお世話になっています)の女性セミナー💛

ご講演テーマは、「明日もまた頑張る人へ!お疲れを一気に吹っ飛ばす体感セミナー」でした。

最初にウォーミングアップとして、みんなでストレス耐久テストを実践。

女性社員のみなさん、ストレスが溜まっている方が多く・・・

そこで、「パワーポーズ」というものをおすすめ頂きました!

これは一流のアスリートも行っているそうで、2分で元気が出てくるそうです!

(気になった方は、パワーポーズ検索してみてくださいね😊)

人は笑顔の時に自分の能力を最大限発揮できる!

カール・ルイス氏も最後10mの時に、口角をあげてにーっと(^-^)行うとか。

仲野先生は「今回は皆さんに良い笑顔で帰ってもらいたいです❢」と言って、

本題に入りました\(^o^)/

まず、良い笑顔を作るため、顔の筋肉を緩めるところからスタート💡

顔ヨガの一つ「くちゃくちゃぱー」です!

言葉ではなかなか説明が難しいのですが・・・(‘_’)

顔のパーツを「ぎゅーっ」と中心によせ、次に「ぱーっ」と口を開き、

目は上を見て・・・これはすごい顔になるので皆さん大爆笑!笑

これを2~3回繰り返したところで、

仲野先生から「お顔がポカポカしてきた人~?」と投げかけ、半数位が手を✋

すると、「全員なるまでやりますよ~」とまた笑いが\(^o^)/

「お顔がぽかぽかしてきた人~?」とまた質問、今度はみなさんすぐに手を✋

恥ずかしい顔もみんなでやると面白いですね!笑

次にお顔の状態をチェック。皆さんにご持参をお願いしたスマホ📱で自撮りタイム📷

皆で一斉に真顔を撮り、左右差などを確認。

そして下から覗き込んでいるようにとる→10年後何もしない自分の姿

上を見上げているようにとる→10年前の自分の姿

これにも皆さん大爆笑!私も一緒にやりながら笑いが止まらなかったです😊

そのあとも眼輪筋や口輪筋、小頬骨筋などを鍛えるため、

タコチュー😘や、カトちゃんペをしながら口角をあげるなど、楽しく実践。

最後に「笑顔は伝染します」と笑うことの重要性をお話。

音楽を流し、「最後に大笑いをして笑顔で終わりましょう」と、

皆で「ほ、ほ、ははは」と笑いながらリズムに合わせて手拍子をして終了しました。

<これは以前にご紹介した大平先生も講演でやっていましたね!>

今回は75分の女性セミナーでしたが、とにかく終始笑いある75分でした。

担当者の方にも、とても楽しかったと言っていただけました💛 嬉しいです💛

仲野先生とご講演前に控室でお話をさせて頂いた時は、和やかな雰囲気で穏やかな印象でしたが、

講演に入るとスイッチオン!とてもパワフルで明るい先生でした。

今回の内容の他に、コミュニケーションやチームワークのお話、

心と体をリフレッシュさせるものなど、体感型のご講演が可能でございます。

安全大会や女性セミナー、社員研修など、いかがでございましょうか。

皆様からのお問い合わせ・ご依頼をお待ちしております(・ω・)ノ

2017年11月 鳴海拓志先生の講演を聴いてきました2018/05/15

弊社お得意様ご主催で行われた「五感に訴えるバーチャルリアリティの新展開」と題しての東京大学講師 鳴海拓志(なるみたくじ)先生のご講演を聴いてきました!

ポケモンGOの大流行からソニーのHMD(ヘッドマウントディスプレイ)の発売、数々の体験型アトラクションなど、AR(拡張現実)、VR(仮想現実)の進歩はとどまるところを知らず、また市中のエンターテイメントにもしっかり取り入れられる時代となりました。娯楽の選択肢にも定着したAR・VRですが、「五感を創り出す」最新のAR・VR研究をご存知でしょうか。中でも注目の若手研究者が東京大学の鳴海拓志先生です。

鳴海先生は、VR技術によって人間の行動や認知、能力を変化させ、生活やメンタルを向上させる方法を研究。見た目で味や満腹感を変えるなど“現実を編集する”試みがメディアでも注目されています。

そんな鳴海先生の講演を先日お得意様の会合にて聴講してきました。少しだけ内容をご紹介しましょう。

VRの裏側にある技術:

VRの本質にあるのは複雑な感覚のエッセンスを抽出して本物と同じように感じさせること。

そのためにセンサーやシミュレーションを組み合わせ、「いかに五感に訴える形でフィードバックするか」、が裏側にある技術のキモのようです。

五感の感じ方を変える:

VRは五感の感じ方を変えることが出来る―ということで鳴海先生が開発した“メタクッキー”は、香りが出るHMDを装着して、普通のクッキーでも見た目と匂いをチョコクッキーにすることで何とチョコ味を作り出してしまう(!)。これはかき氷のシロップが目をつぶって食べるとどれも同じ味なのと同じことだとか。

またプロジェクションマッピングで食べ物の周りを囲むお皿の大きさを変えると、同じものでも満足感が変わる。食べ進めるのに合わせて変えれば、食べても一向に減らないので早く満腹になる。満腹感を出すのはこれまで難しかったそうです。

五感と錯覚の可能性:

そもそも、古くから五感はそれぞれ独立と考えられてきたのですが、研究が発展途上の触覚・嗅覚・味覚については、仕組みもかなり曖昧にしか知られておらず、「触る・におう・味わう」は別々に訴えても作れないのではないか―そう鳴海先生は考え「異なる感覚の影響や錯覚を使えば可能性があるのでは?」と問いを立てます。

どういうことでしょう。

例1 ある色の周囲が暗くても明くても色変わりせず見える「色の恒常性」。これは脳が賢く補正していることによる錯覚。

こうした錯覚の持つ可能性を最大限引き出すと面白いことができるかも、というのが鳴海先生の着想。

例2 鋭い響きの言葉とトゲトゲした図形など、聴覚イメージと視覚イメージの結びつきはどこの文化圏にもある。

つまり感覚同士は連動しており、足りない五感の情報を補うこともあるそう。こうした現象をクロスモーダル(異なる感覚が相互作用すること)と言い、感覚の埋め合わせもしてくれるそうです。

先ほどのクッキーの場合 【視覚:チョコクッキーの見た目×嗅覚:チョコレートの香り】が来ると、①まず脳は「お、これはチョコレートの味が来るな」と仮定して待ち受け ②その後で「本当にチョコ味かどうか」を確かめようとする。認知がこの順になるため、確認の時に味がはっきりしないと、最初の仮定をとって「これはチョコ味に違いない」と解釈してしまう。つまり、よく起こる感覚の組み合わせ(の記憶)があると、それを引き出してきて足りない情報(曖昧な味)を補完しているのだそうです。

これからのVRのキーになる技術:

限られたスペースでも広大な空間の中を歩いているようなVR体験(Redirected walking)は海外で研究が盛ん。それもそのはず、最も効果的な手法でも一辺が最短44m(!)ものスペースが必要・・・。というわけで日本では研究が進まなかった。

ところが鳴海先生の研究では円く湾曲した壁を触りつつ歩かせた(HMDではまっすぐ進んでいるかに見せる)。こうして同じように無限に広い迷路を歩き続ける体験を作ったのですが、「触る」感覚を一つ入れるだけで、何と必要なスペースを一辺6m(面積にして約53分の1!)にまで縮めてしまったのです。見るだけでなく触れることで感覚を歪める効果が大きくなった、というわけ。この技術は派生するさまざまな研究がなされています。

身体性認知科学:

「厚紙のDMは開封率がアップ!」という広告を紹介する鳴海先生。身体に働きかけると感情や認知が変わる、というのが身体性認知科学(Embodied cognition)という最近注目の分野。

ずっしりとした資料を持ちながら面接をすると重要そうな人物に思えて採用される確率が上がる、などいくつか研究例がある。ほかにも、嬉しい時は“上に”伸び、がっかりした時は“下に”落ちる、天国は“上に”地獄は“下に”ある―、こうしたことはどの文化圏にも共通。つまり感情や認知と、身体の動き、方向感覚、空間は関係している。こうしたものが面白いトピックになってきているのだとか。

VRの最新トピック:

私たちは世界を見るとき身体を物差しに使います。だからVRで手を大きくすると同じ物でも小さく見える、つまり身体が変化すると世界の見え方も変わる。こうしたことが、振る舞いや行動にも変化を及ぼすことが最近わかってきた、という鳴海先生。

例えばVRでのヒーロー体験。見た目がヒーロー化した瞬間に背筋が伸びる、体験後には利他的な行動をとり人に優しくなるという研究もあるのだとか。変幻自在のVRは人間の気持ちや振る舞い、ひいては働き方まで変えることが出来るかもしれません。

また複雑で切り離せない身体と心の関係も、解き明かすことができるようになっているのが最近の認知科学のトレンド。心は身体の影のようなものとして存在しているかもしれない―そうした研究を鳴海先生はゴーストサイエンスと呼び、新しい身体を獲得すると新しい心が生まれると言います。

鳴海先生が作った「扇情的な鏡」。真顔で前に座っていても映る表情は変化、笑わせると本人も楽しくなるなど、映像の加工で感情を変えるのです。心理学的には「悲しいから泣くのではなく泣くから悲しい」、つまり感情の役割は身体の反応(表情)に意味付けをすること。

さらに、このシステムをスカイプ(ビデオ通話)に入れてみる。お互いが笑顔に見えるようにしてアイディア出しをしてみると、何と数が1.5倍になる(!)。雰囲気が良いとそれだけ能力を発揮しやすくなる、環境を作ってあげることで感情が変わり発揮される能力やクリエイティビティが変わるということ。「ネット越しのコミュニケーションの方が生産的、効果的になるかもしれない」というクールな予言も飛び出しました。

鳴海先生の講演は、VR・AR応用の最新事例や新しい研究成果の紹介が大半をしめています。実際の見た目や動きなどが分かるビジュアルなプレゼンテーションは、見ているだけでも全く飽きさせない内容です。説明も平易で理解しやすく、主催される業種に合わせた話題も盛り込んでくださるので、新しいビジネスのヒントが見つかるかもしれません。

お問い合わせをお待ちしております。

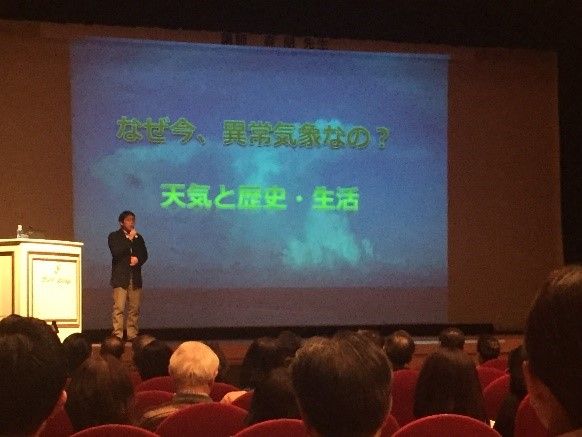

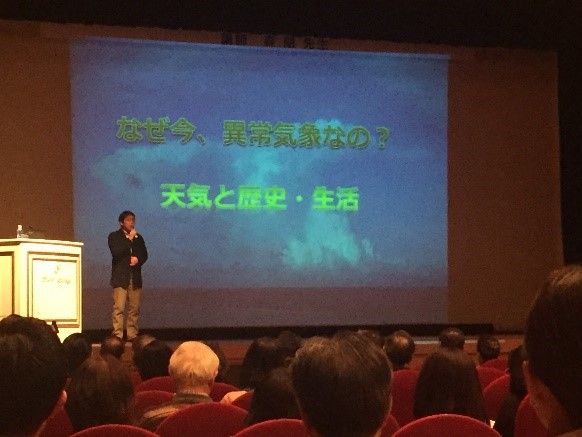

2018年2月 森朗先生の講演を聴いてきました2018/04/27

2月中旬のこと。弊社お得意様ご主催による森朗(もりあきら)先生のご講演を聴きに、

海浜幕張まで行ってまいりました!

ご講演テーマは「なぜ今、異常気象なの?~天気と歴史・生活~」

まず、TBSひるおび!ご出演のエピソードを交え、簡単な自己紹介から。

毎日生放送にご出演のため、声をかけられることが増えたが、

「よく見てるよ、森田君」と、同じく気象予報士の森田正光氏に間違えられる!笑

また先日、大雪で帰れないことを危惧し、準備をしてTBS入り。

大抵備えると降らないことが多いが、本当に降った。気象予報士もびっくりした!笑

と、最初からお客さんを笑わせ、つかみもバッチリです\(^o^)/

はじめに、今回の開催地・千葉と東京の天気のグラフから雪の解説を。

2℃位だと雪になることが多いが、今年は4℃でみぞれとなり、例年より高い温度で雪がふった。

1℃下回ると積もり、首都圏は大混乱となった⛄⚡

低気圧の位置が少しずれるだけで、雨とか雪に変わるため、予想がしにくい。

「それを予想するのが気象予報士だろ」とツッコまれると、またまた笑いを\(^o^)/

次に、今回の演題にもある「異常気象」とはなんでしょうか?

一般的には、過去に経験した現象から大きく外れた現象または状態のこと。

気象庁では、ある場所・ある時期において30年に一度以下の出現率で発生する現象のこと。

ここで、記録的大雨による土砂災害や竜巻被害など、ここ10年の気象災害をデータで振り返り。

最近は、世界中で雨の降り方が異常と言われている。

以前は地形や気圧配置で大雨を予想できたが、今は海洋の状況や気候変動で

予報ができなくなってきた。

また、前とは違い、いつも降っている場所ではなく、降らない場所に雨が降るようになり、

「これまでにないような・・・」と言われている(いつも降る場所なら問題ない)。

(ただ、たまーにTVでは、ウソもあるようなので、要注意です❢笑)

では、異常気象が起きたらどうしたらいいのか?

向かって行ってもダメなので、逃げる。逃げ遅れが多いので、早めの対策が必要。

例えば、ゲリラ豪雨の場合、10分で積乱雲ができてしまうため、観測が追い付かない。

積乱雲(雷)から身を守るには、安全姿勢=低い姿勢をとることが大事(雷はできるだけ

早く到着したいため、高いところに落ちる)そうすれば、助かるそうです。

ここでも、奥様のお怒りを雷に例え、奥さんに怒られたら安全姿勢をとればいいと、

笑わせておりました!笑 大変ためになりますね!笑

そして、温暖化の話に。

温暖化により、100年後は2~3℃気温が上昇すると言われている。

現在、東京の年間の平均気温は15℃だが、18℃位になる、これは現在の鹿児島の気温。

すべてずれ込むと、ミカンやリンゴの生産地も変わってくることに。

また、クマ🐻も冬眠から早く目覚め、人のところに食べ物🍚を求めに。恐ろしいですね❢

なぜ温暖化と言われているのに、こんなに雪が降るのか?

それは、「温暖化するから雪が降るということ」

温暖化というとあたたかそうに聞こえるが、シベリアには寒気があり続ける。

温暖化で北極海の氷が溶けて大気があたたまると、上空の気圧が高くなる。

その暖気がシベリアの寒気を押し出し、雪が降るというわけです。

最後に、今後寒さはいつまで続くのかという予想で終了されました。

今回は一般のお客様も対象にされた講演会でしたが、さすが森先生の知名度💜

集客も抜群で、主催の担当者様も大喜び😊

テレビでいつも見ている森先生から楽しくわかりやすいお天気のお話をしてもらえたので、

お客様は皆喜んでいらっしゃいました。ありがとうございます❤

当日は海浜幕張駅で森先生と待ち合わせ、そこから会場ホテルまでの道々👣も、

とても気さくにお話頂けました。

先日ご紹介した西成先生もでしたが、森先生も沖縄(特に石垣島)が大好きとのこと。

沖縄大人気です❢笑

毎日生放送がありますので、14時に都内を出発して間に合う時間帯、

また土日でしたら、ご依頼が可能になります。

最近の異常気象により、天気のご講演依頼も増えておりますので、

ぜひ一度森先生のお天気の解説を生でお聴きになってはいかがでしょうか。

2018年1月 深澤真紀先生の講演を聴いてきました2018/04/03

先日、弊社お得意様ご主催の、深澤真紀(ふかさわまき)先生のご講演を聴いてまいりました。

(会場の関係によりお写真無しで、恐縮です。。)

深澤先生は、編集者としての出版社勤務を経て

現在は獨協大学経済学部の特任教授、またコラムニストとしてもご活躍。

「情報プレゼンター とくダネ!」にもコメンテーターとして

レギュラー出演されていらっしゃいます。

ご講演テーマは「イマドキ若者論・イマドキ日本論~草食男子の名付け親が語る」。

そう!深澤先生は、今では一般的な言葉となった

“草食男子”・“肉食女子”の命名者なのです!

はじめは「とくダネ!」での裏話を 笑いも交えてお話され、つかみもバッチリ。

(CM中に深澤先生がなんとなくギャグを呟いたら、

CMが明けた途端デーブ・スペクター氏に

あたかも自分が思いついたかのように言われてしまったとか・・・)

さて、まずは“草食男子”の意味について。

実は、深澤先生はもともと男性を褒める意味合いで名付けられたそう。

仏教が浸透している日本では“草食”は精神性の高さにもつながる意味を持ち

また“男子”も若年層にかぎらず、男性を指すつもりだった。

また、名付け当時(2006年)は中高年男性から「こんな男はいるわけがない!」との

反響多数だったそうですが、

某女性誌に「女性がモテないのは草食男子のせい!?」と特集を組まれたり

リーマンショック後、車が売れないこと等の理由として槍玉に挙げられたりと

女性からビジネスマンにまで いわば「犯人」扱いされるようになり、注目を浴びるように。

深澤先生が今日のようにメディアに出演されているのは、

こうした“草食男子”に対する世間の誤解を解くことがきっかけだったそうです。

つぎに 最近の若者の消費、恋愛、結婚と子ども、会社や仕事などに対する見方や

最近の女性、女性活躍についても解説。

●若者は周りに見栄を張った消費や恋愛、就職をしない。

●未婚者の増加や少子化は、「お金の若者離れ」が原因。

●バブル期は男ウケを気にする「女の時代」

→2000年代に入ると女性同士で意識し合う「女子の時代」に。

また、独身女性の呼び方も「負け犬」→「こじらせ女子」に変化。

女子のマニア化、ズボラ化が進んでいる。

などなど! すべては紹介しきれませんが・・・

具体的なデータを参照するだけではなく、日頃先生が大学で教えておられる学生さんの実際の声も

笑えるネタとして紹介しながら解説くださいますので

身近に感じられつつ説得力もあり、これは深澤先生のご講演でしか聞けないと思います。

※聴講者の皆さんにウケていた、現役大学生との会話内容をご紹介・・・。

「据え膳も食わないし、送り狼もしない(言葉の意味もわからない)」という点も、

深澤先生が名付けた“草食男子”の意味のひとつ。

これを学生さんに話したところ「据え膳ってなんですか?」と訊かれ、

先生が意味を教えてあげたら、へえ~~!と納得してくれたが、ある1人からさらに質問。

「先生!そのお膳が腐ってたらどうするんですか!?」と。。。

最後は、若者との接し方について、深澤先生からアドバイス。

●若者は尊敬するのが好きなので、自分が好きなもの、好きな生き方を伝える。

●個人個人の多様な生き方を尊重した話し方をする。

(◎「あなたは~」・✕「若者は~」「女性は~」)

●自分の失敗談・技術を共有することで、自分たちを上手く使ってもらう。

(深澤先生の学生さんも、先生の失敗談をこぞって聞きたがるそうです)

若者批判からは何も生まれない。

彼らを信じることが自分たちの未来につながる、とご講演を締められました。

深澤先生のご講演は90分間ノンストップ!

とってもパワフルなお話に、みなさんも熱心に耳を傾けておられました。

ご講演前、控室で少しお話をさせていただいた際、

編集者時代の、数多い聴講の経験を活かして構成を考えておられると伺い

深澤先生のご講演がいつも大好評な理由にも納得。

作家先生のアテンドをされたときのエピソードもお聞かせくださったりと

私たちにとっても勉強になりました。。。

「最近の若者」な部下・後輩をもつ方々に、ぜひお聴きいただきたいお話です!

お問い合わせ・ご依頼をお待ちしております。

お問い合わせ・ご相談は

- [受付]9:00~18:00

[定休]土日祝 - 03-5386-3341

日本綜合経営協会は、全国47都道府県を対象に講演依頼に基づく講師派遣や、企画提案などを行なっております。

主催者の開催目的に合わせた最適なご提案から、手続き運営サポートまで。業歴50年、経験豊かな当社スタッフにトータルでおまかせください。