2018年1月 深澤真紀先生の講演を聴いてきました2018/04/03

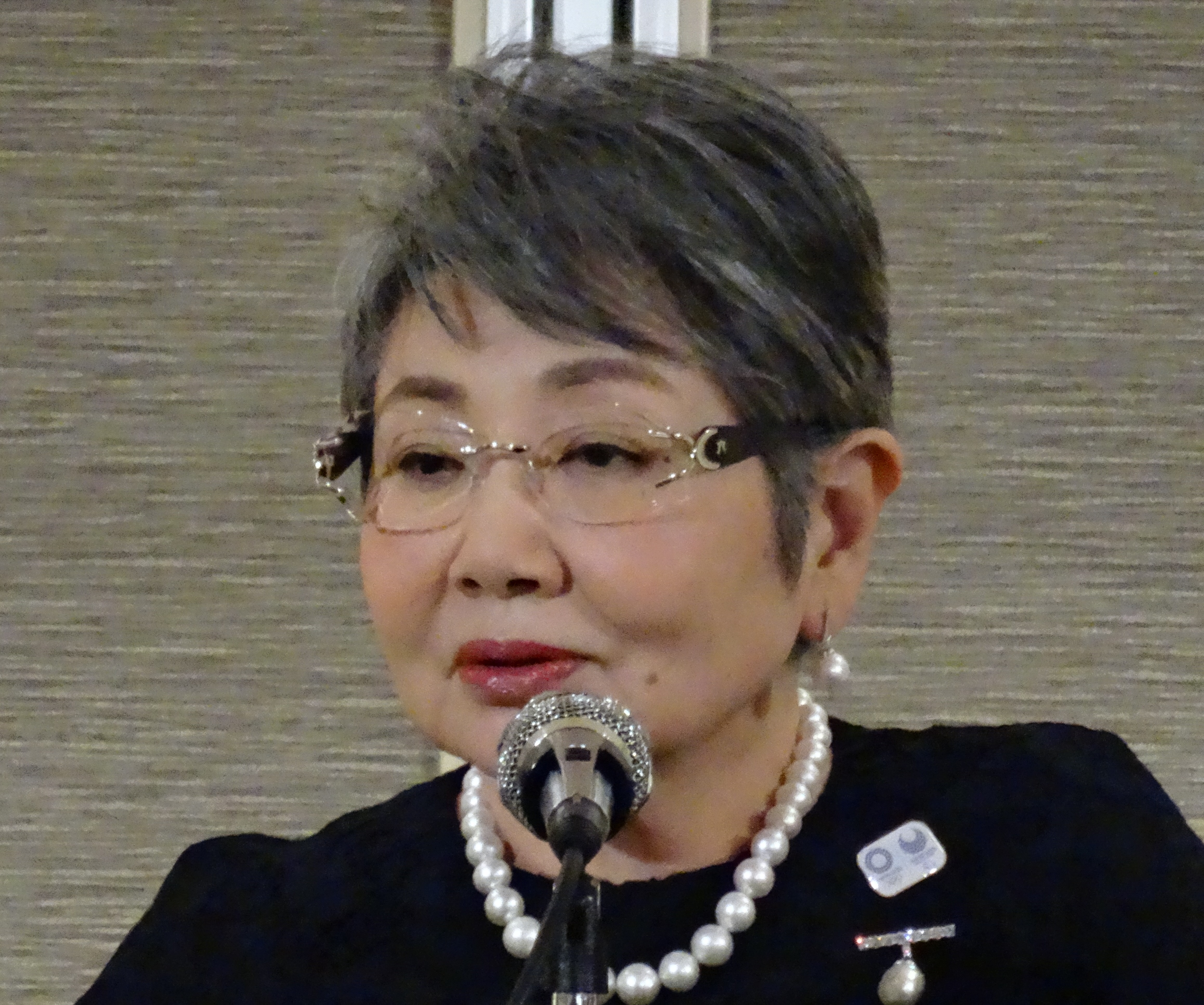

先日、弊社お得意様ご主催の、深澤真紀(ふかさわまき)先生のご講演を聴いてまいりました。

(会場の関係によりお写真無しで、恐縮です。。)

深澤先生は、編集者としての出版社勤務を経て

現在は獨協大学経済学部の特任教授、またコラムニストとしてもご活躍。

「情報プレゼンター とくダネ!」にもコメンテーターとして

レギュラー出演されていらっしゃいます。

ご講演テーマは「イマドキ若者論・イマドキ日本論~草食男子の名付け親が語る」。

そう!深澤先生は、今では一般的な言葉となった

“草食男子”・“肉食女子”の命名者なのです!

はじめは「とくダネ!」での裏話を 笑いも交えてお話され、つかみもバッチリ。

(CM中に深澤先生がなんとなくギャグを呟いたら、

CMが明けた途端デーブ・スペクター氏に

あたかも自分が思いついたかのように言われてしまったとか・・・)

さて、まずは“草食男子”の意味について。

実は、深澤先生はもともと男性を褒める意味合いで名付けられたそう。

仏教が浸透している日本では“草食”は精神性の高さにもつながる意味を持ち

また“男子”も若年層にかぎらず、男性を指すつもりだった。

また、名付け当時(2006年)は中高年男性から「こんな男はいるわけがない!」との

反響多数だったそうですが、

某女性誌に「女性がモテないのは草食男子のせい!?」と特集を組まれたり

リーマンショック後、車が売れないこと等の理由として槍玉に挙げられたりと

女性からビジネスマンにまで いわば「犯人」扱いされるようになり、注目を浴びるように。

深澤先生が今日のようにメディアに出演されているのは、

こうした“草食男子”に対する世間の誤解を解くことがきっかけだったそうです。

つぎに 最近の若者の消費、恋愛、結婚と子ども、会社や仕事などに対する見方や

最近の女性、女性活躍についても解説。

●若者は周りに見栄を張った消費や恋愛、就職をしない。

●未婚者の増加や少子化は、「お金の若者離れ」が原因。

●バブル期は男ウケを気にする「女の時代」

→2000年代に入ると女性同士で意識し合う「女子の時代」に。

また、独身女性の呼び方も「負け犬」→「こじらせ女子」に変化。

女子のマニア化、ズボラ化が進んでいる。

などなど! すべては紹介しきれませんが・・・

具体的なデータを参照するだけではなく、日頃先生が大学で教えておられる学生さんの実際の声も

笑えるネタとして紹介しながら解説くださいますので

身近に感じられつつ説得力もあり、これは深澤先生のご講演でしか聞けないと思います。

※聴講者の皆さんにウケていた、現役大学生との会話内容をご紹介・・・。

「据え膳も食わないし、送り狼もしない(言葉の意味もわからない)」という点も、

深澤先生が名付けた“草食男子”の意味のひとつ。

これを学生さんに話したところ「据え膳ってなんですか?」と訊かれ、

先生が意味を教えてあげたら、へえ~~!と納得してくれたが、ある1人からさらに質問。

「先生!そのお膳が腐ってたらどうするんですか!?」と。。。

最後は、若者との接し方について、深澤先生からアドバイス。

●若者は尊敬するのが好きなので、自分が好きなもの、好きな生き方を伝える。

●個人個人の多様な生き方を尊重した話し方をする。

(◎「あなたは~」・✕「若者は~」「女性は~」)

●自分の失敗談・技術を共有することで、自分たちを上手く使ってもらう。

(深澤先生の学生さんも、先生の失敗談をこぞって聞きたがるそうです)

若者批判からは何も生まれない。

彼らを信じることが自分たちの未来につながる、とご講演を締められました。

深澤先生のご講演は90分間ノンストップ!

とってもパワフルなお話に、みなさんも熱心に耳を傾けておられました。

ご講演前、控室で少しお話をさせていただいた際、

編集者時代の、数多い聴講の経験を活かして構成を考えておられると伺い

深澤先生のご講演がいつも大好評な理由にも納得。

作家先生のアテンドをされたときのエピソードもお聞かせくださったりと

私たちにとっても勉強になりました。。。

「最近の若者」な部下・後輩をもつ方々に、ぜひお聴きいただきたいお話です!

お問い合わせ・ご依頼をお待ちしております。

2018年2月 西成活裕先生の講演を聴いてきました2018/03/22

先月は雪も多く、特に福井県はすごかったですね(;_;)⛄

さて、そんな大雪のニュースの2日後。

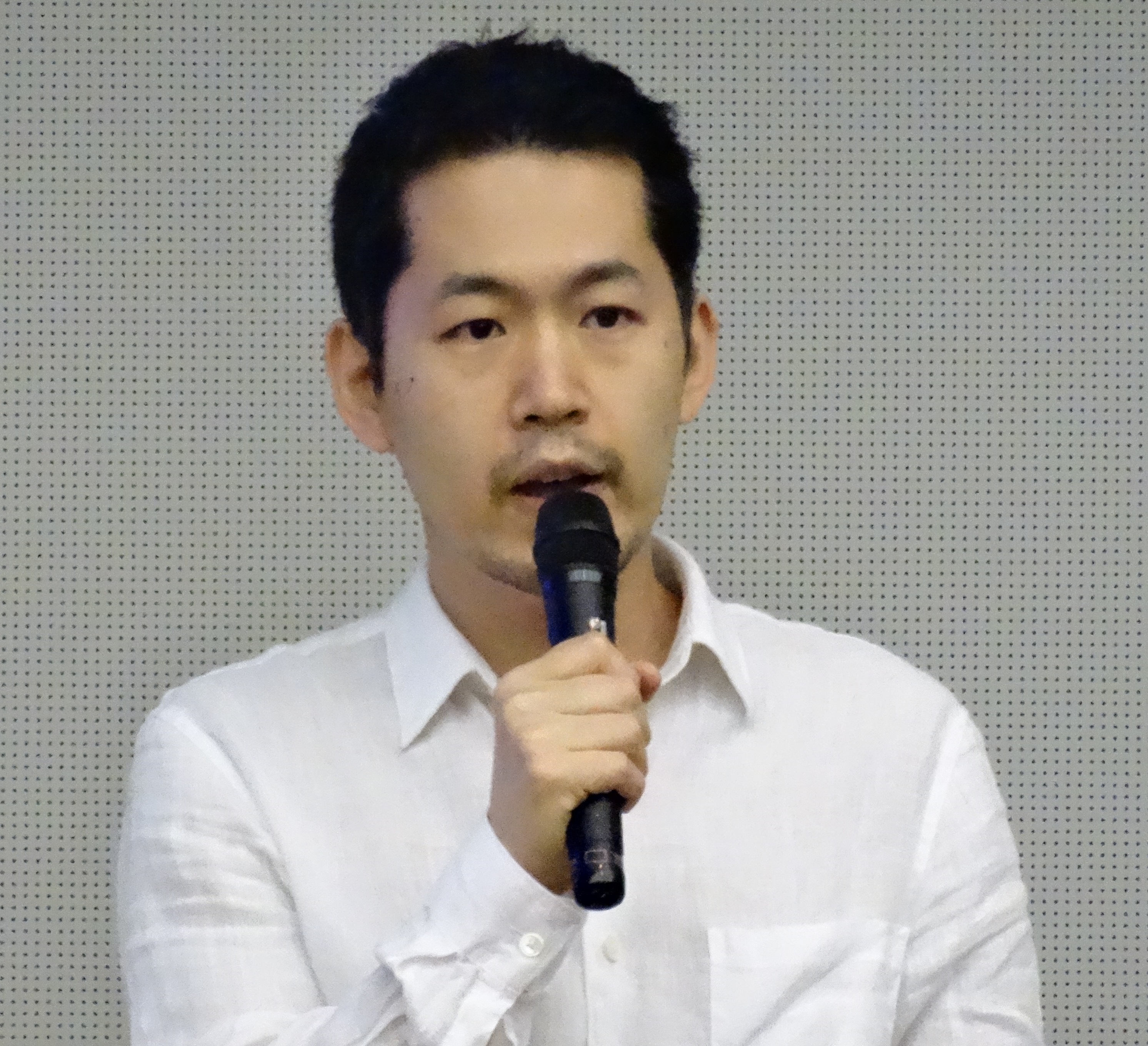

弊社お得意様ご主催で、東京大学 先端科学技術研究センター教授の

西成活裕(にしなりかつひろ)先生のご講演を聴いてきました!

ご講演テーマは「万物は渋滞する~シゴトの渋滞解消の法則~」。

そもそも渋滞学ってなんでしょう??

渋滞学とは西成先生が25年前に作られた学問で❢(学問って作れるんですね・・・)

もともと渋滞が嫌いだったため、解消しようと研究を始められました。

「研究していると大好きだと思われがちだけど、渋滞が大嫌いだからですよ」と、

序盤から笑わせて頂きました\(^o^)/

「渋滞」というと、たいてい車をイメージするかと思いますが、

工場の荷物や、神経細胞の滞りにより忘れっぽくなる病気(認知症・アルツハイマー)等、世の中には多くの渋滞が存在します。

車も神経細胞も滞る仕組みは同じ!西成先生は長らくの研究の末、仕組みを解明(発見)。

それをシゴトに置き換え、現在は多数の会社の改善の手助けをされているそうです。

その数なんと100社以上!中には病院の待ち時間の渋滞解消も研究されているとか!

病院の待ち時間がなくなるなら、すごいことですね😊

では、なぜ渋滞が起こるのか?

1つは、外的要因<外から邪魔している>=ボトルネック。

もう1つは、内的要因<インとアウトのバランス(比率)が違う>=メタ安定。

渋滞の起こるたいていの原因はボトルネック(外的要因)と言われているが、

ボトルネックだけではなく、実はメタ安定(内的要因)の方が多いのではないか?

6年かけて、ボトルネックがなくても渋滞が起こることを解明。

ここで、無理して車間をつめて速く走る車の実験の映像を再生💡

無理に車間をつめて速く走ること(メタ安定状態)が渋滞を引き起こすということを、

目に見える形でわかりやすく説明してもらえました👀

ちなみに西成先生はインドで3カ月分のアリの行列を観察👀

アリは混んでいても7割ぐらいしか密度を上げず、距離をつめないから渋滞しないという論文も

発表されました!

今までのことをシゴトに置き換えて考えます。

シゴトでいうメタ安定状態とは、無理してシゴトを密にしていること。

※無理にシゴトをこなす→こなせた分シゴトを増やす<詰め込み過ぎ>

これでは必ずどこかで渋滞(崩壊)が起きてしまいます。

つまり、企業も組織も、詰め込まずある程度の間をとることが大事。

メタ安定状態が起こらないように、社員それぞれの能力を見極め、

その人にあった仕事を割り振る(シゴトの密度を考える)ことができる経営者がGood!

経営者の皆さん、いかがでしょうか?これが、渋滞学の視点からの働き方改革!

実際に適切な“間”をとっている組織を長期的に見ると、

潰れずに、生産性があがっているということもわかっています◎

では最後に、間をとるにはどうすればいいでしょうか?

「ムダなことを省きましょう」

西成先生は10年ぐらい前にムダどり学会の会長に就任、ムダをなくそうと実験。

ムダを定義し、その後に「あえて損をして得を得ること=“科学的ゆとり”」を生み出しました。

Ex:電車は一本待った方が空いている

皆さんはプラスばかりを望んでいませんか?後にマイナスでは意味がありません。

一見マイナスに見えることが後でプラスになります。

業務改善をするために、あるべき姿(目的と期間)を決め、それのためにどう行動していくか、

現状ではなく、長期的にみていくことが大事とまとめられて終了しました。

ちなみに、西成先生は「ムダとりの歌」というCDや、昨年「逆説の法則(新潮社)」という著書も

出版されたそうです📕💿 非常に興味深いですね💝

昨夜フジテレビから福井の大雪の渋滞に関してコメントをしてほしいと出演依頼があったが、

今日の講演があるからと断ったとおっしゃっていました!ありがとうございます!笑

そのおかげでとてもタメになる楽しいご講演を聴くことができました。

余談となりますが、西成先生は沖縄が好きとおっしゃっていました😍

大変ご多忙の先生ですが、沖縄からの依頼はWelcomeです\(^o^)/笑

講演前にも気さくにお話頂け、とてもとても楽しかったです❢❢

ぜひ皆さまにも一度、西成先生にお会いして頂きたいです😊

皆様からのお問い合わせ・ご依頼お待ちしております。

2018年1月 大平哲也先生の講演を聴いてきました2018/03/06

一月末のこと。弊社新規のお客様ご主催で大平哲也(おおひらてつや)先生のご講演を聴いてきました!

福島県立医科大学教授の大平先生。

当日も、お忙しい中 福島より都内某所までお越し頂きました😊 ありがとうございます❢

今回のご講演テーマは、「笑いと健康~笑ってストレス解消!生活習慣病予防~」。

まず、NHK「ためしてガッテン」で長生きホルモンを増やすための体操を

4時間かけて収録したが、1分しか映らなかった。

先日のNHK「おはようニッポン」も出演時間10秒・・・と、

TVご出演時のお話で聴講者を笑わせ、つかみもバッチリです\(^o^)/

そして本題。そもそもストレスって何でしょうか?というお話から。

医学的にストレスとは、「外からの刺激に対するからだやこころの反応」のこと。

この反応を生じさせる刺激(原因)をストレッサーと呼ぶそうです。

主には、やはり仕事の人間関係!これには皆さんご納得のご様子でした(‘_’)

では、ストレスがたまるとどうなるでしょうか?

不安・緊張状態や不眠になる、血液がドロドロになる、暴飲暴食やお酒に走るetc

それが肥満や高血圧などの生活習慣病となり、脳卒中や心臓病など大病につながります。

ただ、なかなかストレスを解消することは難しい・・・

ネガティブなストレスを減らすよりも、ポジティブな感情を増やせばいいのでは❔

そこで、「笑い」が注目されているのです(^-^)

「笑い」とは、ユーモアに対する身体的反応のことで、

「身体動作(顔)」と「発声」の2つから構成されており、

どちらかが欠けている場合、笑っていないことになります。

ここで豆知識 💡 日本人は1日平均15回笑う、一方アメリカ人は17回、負けています。

「笑い」は、糖尿病・アレルギー・循環器疾患やがんの転移に関わる細胞の活性化など、

様々な病気に効果があることも実証されています。

たとえば面白くないとき、顔と発声の2つの要素があれば脳が笑っていると認知するので、

「作り笑い」も効果が◎

お笑いや落語などで笑えない方!ここで大平先生オススメ「笑いヨガ」の実践です。

皆様にご起立頂いて、「ほ、ほ、ははは」と言いながら手拍子をしたり、

「あはははは~」と言いながら身体を伸ばすストレッチを行う、インドのヨガ。

実際に体験してみて頂かないとなかなかイメージがわきにくいかと思いますが、

作り笑いをしているはずのに、とても面白い!普通に笑って楽しめました😊

会場にも笑いが響き渡り、全員が楽しんでいました\(^o^)/さすがです!!

最後に、日常に溢れている笑える画像をご紹介されながら、笑える人との付き合いを増やすなど、

生活の中に笑いを取り込むことが必要とまとめられて終わりました。

ご講演前の控室にて、大平先生は「私のことを漫才師のような想像をされていることが多いが、

ちょっと面白い大学の教授と思って聴講してほしい」とおっしゃっていました。

そんなご謙遜が必要ないくらい、とにかく楽しいご講演で、あっという間に終了💛

帰りのタクシーの中でも気さくにお話頂け、

とっても楽しい時間を過ごすことができました!ありがとうございます😍

今健康と笑いに関するご講演のご依頼が増えております。

ストレスの多い社内に、笑いの効果はいかがでしょうか❔

ぜひ一度楽しいご講演・笑いヨガの体験をしていただければと思います。

皆様からのお問い合わせ、お待ちしております☎

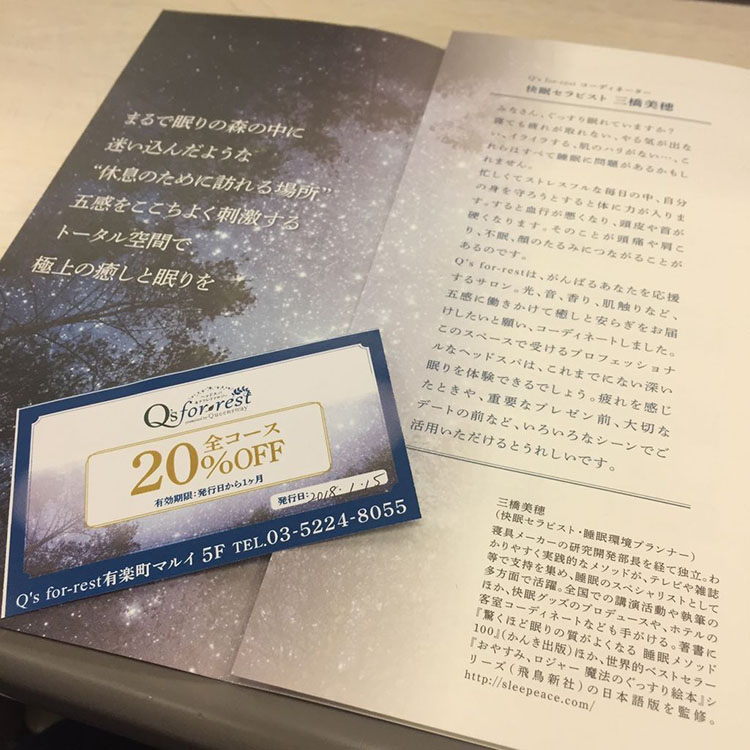

2018年1月 三橋美穂先生の講演を聴いてきました2018/02/21

新年第1回目のご講演レポートです🙋

先日、弊社お得意様ご主催で行われた、「睡眠革命で仕事力10倍!」と題しての

快眠セラピスト・睡眠環境プランナー 三橋美穂(みはしみほ)先生のご講演を聴いてきました!

まず、「良い睡眠・悪い睡眠とは?」という話題からスタート。

最近話題の“睡眠負債”とその危険性について。

意味は「日々のわずかな睡眠不足が積み重なり、心身に悪影響を及ぼすおそれのある状態」のこと。

日本人の平均睡眠時間は全体の4割が“6時間未満”というデータがあるが

働き盛りの年代はだいたい7時間程度は必要(年齢差や個人差あり)。

つまり、日本人の半数以上が睡眠負債をかかえている ということ!

また、“良い睡眠”のわかりやすいバロメータとしては

「午前10~12時にスッキリ・イキイキと過ごせる」ことを大切にしてほしい と。

実際に、三橋先生はご自身に合った睡眠時間を知るために

1週間ごと 8時間・7.5時間・7時間 と睡眠の長さを変えて実験し、日中の体調を観察。

結果、7.5時間睡眠が一番スッキリと昼間に活動できるとわかり、

それ以降は毎日7.5時間眠るようにされているそうです

(睡眠時間が短くなってしまった場合には、翌日に調整されているとも)。

次に、「眠気を高め、寝付きをよくするルール」、「自分に合った枕の選び方」についてお話。

体内時計の整え方、就寝前のリラックス方法、快適な寝室のつくり方・・・などなど、

今日からすぐに試せるエッセンスが盛りだくさん!!

手のマッサージや呼吸法などにも 実際に取り組んでいただきながらのお話ですので、

皆様にも終わりまで集中して聴いていただくことができました。

また会場の設備等が許せば、枕の選び方についての実演も可能!

なんと三橋先生は頭をひと触りしただけで、その人に合った枕がわかるんだそうです!

今回は会場のご都合で残念ながら出来ませんでしたが、とっても盛り上がるんだとか・・・

その後、三橋先生にも快くご出席いただいた懇親会の席で、

枕の選び方についてご相談されている方も多くいらっしゃいました。

控室でも大変気さくにお話いただき、

「先生がコーディネートされた快眠ヘッドスパのお店「Q’s for-rest」に行ってみたいです!」と

お伝えしましたら、後日わざわざクーポンを送ってくださいました!ありがとうございます😍

行きましたらまたブログでご紹介しますね💗

※2018.2追記:行ってきました!!

【ヘッドスパ】三橋美穂先生がコーディネート!有楽町マルイ・Q’s for-est(キューズフォレスト)

主催ご担当者さまも、三橋先生に教えて頂いたことを当日の夜に実践され、

いつもよりぐっすり眠ることができたとお喜びでした🌌 もちろん私も!

「良い睡眠」を取れるようになると良いことづくめ!

専門家の三橋先生のご講演を聴いて、一度しっかり学んでみてはいかがでしょうか?

お問い合わせをお待ちしております!

2016年12月 高村幸治先生の講演を聴いてきました2017/12/13

神奈川県内で弊社のお客様ご主催で高村幸治(たかむらこうじ)先生の「部下の本気に火をつける絶妙な「誉め方」「叱り方」 ~企業活性化の秘訣 モチベーション倍増~」というテーマでの講演を聴いてきました。

「良い話だけではなく失敗談を交え体感しながら学んでもらいます」と聴衆にワーク(ショップ)等の心の準備をしてもらい、笑いを取りながら心を解し、掴みは完璧、あっという間に和気あいあいの雰囲気を作ってしまいました。

さすが大阪の講師。

ワークは巻き込み型で全員参加の楽しいものからスタート。

リーダーに必要なもの。

優しさ

厳しさ

ユーモア

部下をきちんと観ていないと誉めても叱っても受け入れてもらえない。

ある絵を見せて見えるものが人によって違うということをわかってもらい、人によって、立場によって見ているものも見え方も違うということを理解してもらう。

つまり違う意見があって当たり前、自分とは違う考えの人の考えを受け入れることが大事。

これを踏まえ課題を与えディスカッション・ワークも。

聴衆とのやり取りを通じさりげなく「誉め方」「叱り方」を伝授。

上から目線で誉めるのではなく、“横から目線”で感謝を伝えることが大切。

高村先生ご自身の失敗の経験を面白おかしく披露することで自然と聴衆が同じ目線になっていく。

心理学、行動学、哲学をベースに専門用語は用いずにわかり易く腹に落ちていく感じが聴衆に受け入れられやすいのだろうと腑に落ちる。

上司に求められるもの⇒観察力(観ていなければ誉めることも叱ることもできない)

「誉める」「叱る」の黄金比率は5:1(統計学的に)(ただ誉め方、叱り方がある)

誉めることで向上するもの⇒記憶力(誉められたことを忘れない)

1日の最後に「承認」することで「1ミリの成長」をさせてあげることができる。

90分の講演では「気づき」の場にしかなりませんので伝えきれるものではありません。

「上司として部下を1ミリ成長させてあげて下さい」と括られた。

講演前の受付では社内研修講演ですから参加者の皆さんの表情がやらされ感満載で全く笑顔が無かったが、講演が始まると見る見るうちに笑顔に変わって行き、帰るときには講演の内容を互いに話しながら楽しそうに会場を後にされました。

高村先生はずっと笑顔で、関西人にありがちな「オモロイやろ?」という押しつけがましさも全然無く、笑わせる場所、タイミングも絶妙でした。

日本中どこでも通用する講師だと再認識させられました。

今回はワークの部分を上手くお伝えできそうになかったので割愛致しました。

申し訳ございません。

実はワーク嫌いの私でもこれならできるかもと思ったくらいの取っつき易いものでした。

私も「1ミリの成長」をさせてあげることで部下は翌朝目覚めたときに「よし、今日も頑張ろう、早く会社行って仕事がしたい」と思うようになってくれるのではと思いました。

高村先生は講師力“バリューアップ道場”を主宰され高い理想の元、講師を育てることもやっておられます。

私よりもはるかに若いのに頭が下がります。

高村先生は個別にご要望をお聞きし、新人から経営層まで階層ごとに内容をカスタマイズして下さり必ずフィットさせて下さいますので満足度の高い講演になること請け合いです。

2017年6月 湯澤剛先生の講演を聴いてきました2017/11/15

都内で長年の弊社お得意様ご主催で湯澤剛(ゆざわつよし)先生の「朝の来ない夜はない。あきらめなければ必ず道は拓ける。 ~負債40億円からの挑戦~」と題しての講演を聴いてきました。

湯澤剛先生は先日(2017年10月7日)NHK総合テレビで「逆転人生」という50分番組で壮絶な人生が紹介されました。

著書「ある日突然40億円の借金を背負う――それでも人生はなんとかなる。」も15万部以上という信じられない数字を叩き出しています。

18年前、キリンビールのサラリーマンだった36歳の時にお父様が急逝され、事業を引き継いだ時の負債額がなんと40億円からの返済スタート。

「泥の中を進む」と表現された18年間。

鎌倉(大船)本社で神奈川東部地域で飲食店事業を展開。

主に海鮮居酒屋の経営で年商17億円、正社員70名、アルバイト150名。

当時先代が33店舗経営していた時にサッポロビールと関係が深く、全てそこから仕入れており、絶対に継ぎたくなかったから大学卒業後にライバル会社であるキリンビールに就職すれば戻って来いとは言われないだろうと考えサラリーマンになった。

平成11年1月、先代が心筋梗塞で倒れ亡くなったという連絡を受け実家に戻り、社葬を出し金融機関の方から「会社はどうされるのか?継いでもらわなければ困ります」と異口同音に言われたが、人生最悪の選択なのでそのつもりは全く無かったのでとりあえず引き取ってもらった。

しかし従業員の女性から泣き付かれ仕方なく2週間だけという約束だったが、経ってみると周囲から「社長」と呼ばれるようになっていた。たった2週間だがこの状態でもし自分が抜けたらメチャクチャになってしまうことが見え、継がざるを得なくなってしまった。

眼前の対応に追われていたら社長と呼ばれ事業承継していたというのが本当の所。

ここから経営者としてスタートを切ることになるが、まだキリンビールを辞めていないので辞めると言いに行かなければならない。

この時中国に新工場を建てるプロジェクトメンバーに入っており自分では重要な仕事をしていたつもりだったので、当時の直属の上司に「週に1日か2日くらいしか出て来られないんです」と言うと「引き継ぎも半日でいいし、大丈夫だからいいよ、いいよ」と言ってはくれたが、自分が居なくても予定通りに進むのを見てだんだん寂しい気持ちになり、「そんなに俺は役に立たないのか」と思った。

飲食業界は接客も調理も全くの未経験。

もちろんマネジメント経験も無し。

さらにはどんな会社でどんな店があってどんな人が働いてくれているのか全く知らなくて社長になってしまった。

おまけに海鮮居酒屋なのに生ものが苦手で刺身が嫌い。

トドメは有利子負債額40億円。

債務超過額は25億円。

金融機関の方から年商20億円で債務超過解消までに50年、完済まで80年掛かりますと言われた。

36歳だったので完済した時に116歳か、俺の人生終わったなと思った。

この時の1か月の元本返済額は3563万円。

督促状が段ボール箱一杯。

泣き付かれた事務員に問い質すと元気良く「大丈夫です社長」と、で「なんで大丈夫なの?」と訊くと「ほとんどが税金と水道光熱費ですから」と言われ、後から計算したら全部で1億円あった。

「ただ半分は税金なので諦めて下さい。残り半分は水道光熱費だから大丈夫なんです」と明るく言ってくれた。

それでも心配なので恐る恐る「なんで大丈夫なんですか?」と訊くと「水道光熱費を支払うタイミングは電気やガスが止められる時ですから、3回目の督促状が来た後なんです。山積みのこの督促状は2回目ですからまだ全然大丈夫なんです」と言われ、酷いとこに来ちゃったなと本気で思った。

店はというと33店舗あったがマネージャーと呼べる店長はほとんどいない状態で何人かが何店舗かの店長を兼務していた。

本部は正社員が泣き付いてきた50過ぎの女性1人だけ。

あとはパート数名の体制。

全く組織の体を成していなかった。

この中で経営者としてスタートしたが最初はお金を払えていない所に謝って歩くのが仕事だった。

当然店の管理ができるわけもなく、店長が売り上げを持ち逃げしたり、寿司店では咥えたばこしながら寿司を握ってお客様と大トラブル。

営業中に飲酒は当たり前、抜き打ちで店を見に行くと閑古鳥で、料理人は厨房におらず奥の座敷でマージャンをやっていたということもあった。

でも辞められたら店が開けられないと思うと注意できなかった。

他にも驚きのどん底の状態エピソードがいくつもあるわ出るわ。

そして1年経ち、なかなか覚悟が決まらなかったので最悪の状態は何かを紙に書き計画にした。

最悪は自己破産。

破産計画を作成したら、たったこれだけのことかと思え気が楽になり、期限を決め行けるところまで頑張ってみようと思った。

1827日(365日×5年+うるう年の2日)と決め、日めくりカレンダーを作り寝る前に1枚めくる。

折れそうな心を1枚1枚カレンダーをめくることで何とか立て直して毎日を過ごした。

結果が見えない、出そうにない時に結果にコミットしたら心が折れてしまうのでそれを防ぐため。

カレンダーは進みこそすれ戻ることはない。

覚悟は決まったが33歳でお金は無いし、人はいないし、店はボロボロ。

この状況では一点突破全面展開しかないので33店舗の内1店舗の成功モデルを作ろうと考え中高年の男性客には支持されていたので、女性客やファミリー層を狙った。

弱点ばかりに目が行きそれを克服しようとして大失敗。

強味にフォーカスし状況を変えるべきだった。

全く逆をやってしまった。

原点回帰し「何を捨てるか」を徹底した。

つまり女性客やファミリー層を捨て中高年の男性客にターゲットを絞った。

そうすることで売り上げは1.5倍、利益は2倍になり、他の店舗も同じように展開して行った。

3か月に1店舗のペースでリニューアルというスピードだったので、半分の従業員は「忙しいのはイヤ」などと言って辞めていった。

が、残った半分の従業員が見違えて良く働いてくれるようになった。

「結果」の力だと思う。

自分一人の時は結果にコミットしてはいけないが、人を巻き込むときには結果を出すことが大事。

出した結果をアピールしどんどん巻き込んでいく。

少しずつ良くなってきたと思っている矢先にアメリカ産牛のBSE問題。

当時吉野家のFCを5店舗やっていた。

全体の売り上げも利益も30%ありドル箱店。

これがゼロに。

そこでとにかく無駄な人件費を無くし経費コントロールをさせこの危機を乗り切るんだと居酒屋部門を叱咤激励。

その結果平成18年12月に過去最高の利益を上げてくれた。

吉野家の牛丼も翌2月の再開が決まっていたので、この時にどん底を抜けたと思った。

年が明けた平成19年1月にある店で大規模なノロウィルス食中毒事故を起こしてしまい営業停止になってしまった。

翌2月には変わろうと懸命に付いて来てくれていた重度の肝炎と糖尿病を患っていた昔から働いてきてくれたある従業員が12月の繁忙期の無理が祟り亡くなってしまった。

さらに翌3月30日午前3時にある店長から「店が火事で全焼なんです」と電話が来て飛び起きて「人が亡くなってるなんてことだけはありませんように」と祈りながら現場へ向かうと、不幸中の幸いで人的被害は無かったが若干の延焼は起こしていた。

たった3ヶ月の間に立て続けに起こってしまい経営が嫌になり、本当に会社をやめようと思った。

この時点では9年経っていたので日めくりカレンダーの1827日はとっくに終わっていた。

M&Aの話もありほぼ借金がチャラになり会社は残すことができるので、幹部社員数名集めて「大手に売却しようと思う」という話をした。

反対はしてくれるだろうと思っていたが、労働条件も良くなるし給料も上がるかもしれないのに想定外だったのは本気で反対されたこと。

事故は自分たちが悪かったんです、二度とこういうことを起こさない会社を作り直しましょう、私たちは人生を懸けているんですと言われ、自分だけが逃げ出すわけにはいかない、もう一回やってみようと思った。

たった3ヶ月でこんなことが起きるなんてことがあるのかとよくよく考えてみたら、人件費を削れと言い続けてきたのは自分、社員は決して手を抜いたわけではない、自分が休んだら他の仲間にしわ寄せが行って迷惑を掛けてしまうと考え食中毒を出してしまった。

人的余裕がないために油を吸うダクトの掃除ができなくて火事を出してしまった。

全て自分のせいなんだ、なぜ社員を気遣ってあげられなかったんだと後悔し、人を大事にする会社へと舵を切り直した。

「全てお客様と仲間の笑顔と喜びのために」というスローガンを掲げ再スタート。

この時の借金はまだ20億円あったので、また元の利益優先借金返済の会社に戻ってしまい変われない自分のせいで大切な社員を失ってしまった。

ある経営者に「あなたは何のために経営をしているのか?」と問われ、答えに窮し借金を返すために・・・などと答えてしまった。

すると「あんたの所の社員はあなたのお父さんが作った借金を返すために働くということになるよね?」と言われ社員のことを何も考えていなかったことに気付かされた。

「何のために経営するか?」の答えを考えて考えて2つ出てきた。

一つは一緒に働いている仲間とともに成長し幸せになりたい。

もう一つは地域に必要とされる存在になりたい。

この二つが嘘偽りの無い目的だと信じられた。

そして成文化し「人が輝き 地域を照らし 幸せの輪を拡げます」を経営理念として掲げた。

16年が過ぎ借金の残は約1億5千万円。

40億円の内15億円は不動産を売却し、売却損を出し法人税を納めなくても済むようにして23億5千万円を返済してきた。

利益を出して法人税を納めながらでは到底無理。

今まで気を付けてきたこと。

当面策と根本策を並行してやるということ。

苦しい時には日々起こる目の前の事への対応しかできない、これではもぐら叩き。

どんなに苦しくてもどこかで根本策に手を入れないとダメ。

緊急ではない重要なことをいかにやっていけるかがカギ。

根本策をやる時間を作ることをしなければ目の前の事に縛られてしまう。

なぜここまで来られたか?

諦めないこと、折れない心が大事。

まさに演題「朝の来ない夜はない。あきらめなければ必ず道は拓ける。」そのもの。

どんな状況にあっても状況の受け止め方を自分でコントロールできれば自分の人生を諦めなくても良いということに気付いた。

好きな言葉「自分が源(みなもと)」。

全ての原因は自分にあり、自分が変われば周りも変わると思ってやってきた。

そして忘れてはいけないのが地域密着の信用金庫がメインバンクで本当に良かったということ。

全く資金が回らなかった頃、信金の役員の方がすぐに来られて返済を月額300万円下げるから、これで少し息を継ぎなさいと言ってくれた。

そしてメインのうちが下げたのだからメガバンクも絶対に下げてくれるよ、今すぐ行った方が良いよと言ってくれたので頼みに行ったら、ある支店長にはニコニコしながら「良かったですね、信金さんも本格的なバックアップをしたのでしょう、私も嬉しいです。つきましてはうちの返済額を100万円上げて下さい。」と厳しいことを言われた。

人によっては優しい良い人ももちろんいた。

ただ一番の出世をしたのは100万円上げて下さいと厳しいことを言った支店長だった。

日経新聞で(人事異動を)追いかけて見ていたら執行役員まではなっていた。

最後はやっぱり「人」。

まさしく「企業は人なり」。

社員が幸せであることが企業の繁栄の根本であると思う。

これからは働く人に選ばれる企業でなければ生き残れない。

中小企業にしかできない特化したことやもの、そして大企業のように長くても5年で代わってしまう役職者ではなく、命を懸けて働く社長と社員がいるからこそ大企業には絶対に負けないと思っている。

「朝の来ない夜はない。あきらめなければ必ず道は拓ける。」と締められた。

諦めずに今までやってこられたお話には経営のヒントがちりばめられ、経営者には打って付けの内容です。

人柄も良くきさくでこの日も懇親会にもご参加下さいました。

湯澤社長が仰った「社員には物心両面で幸せになってもらいたい」という言葉を私も肝に銘じます。

2017年9月 黒川勇人先生の講演を聴いてきました2017/11/07

先日、長年の弊社お得意様ご主催の 缶詰博士・黒川勇人(くろかわはやと)先生のご講演を聴いてきました!

今回のテーマは「美味しさと安全を両立! ~ナポレオンが採用した究極の加工食品「缶詰」に学ぶ安全安心~」。

安全衛生大会の特別講演講師としてご登壇をいただきました。

ご講演は、定番缶詰ギャグ(?) 「みなさん、缶にちは(こんにちは)!」からスタート。

主催者様からのご紹介にあった「マツコの知らない世界」出演時のウラバナシも交えて、掴みはばっちり。

まずは缶詰の定義、歴史をわかりやすく解説。

定義は「缶に詰めて密封した後、加熱殺菌して長期保存性を与えた食品」のこと。※太字部が勘所ならぬ「缶所」😋

缶詰の賞味期限が長いのは、保存料や防腐剤がたくさん入っているからだと勘違いしている人も多いけれど、実はこの「密封」・「加熱殺菌」の合わせ技のおかげ。

缶にキズが入っていなければ、微生物は中へ入ることができないので腐らない。

加熱により殺菌・調理が一度になされた、いわば下ごしらえが済んだ食材と同じ。

しかも生食に比べ、栄養価の面で優れたものも!

例えば鯖缶は骨まで丸ごと食べられるため、家庭で煮て食べるよりもカルシウム量37倍!

トマト缶も生食用に比べ栄養価が高いトマトを使っており、リコピン量3倍!

またカットトマトとホールトマトでは品種が異なり、ホールのほうがうま味成分が多いとか。

さらに!具体的な缶詰活用法、おいしいレシピから非常時の食べ方、「博士考案・究極の備蓄缶詰セット」ご紹介まで、役立つ内容盛りだくさん!

究極の備蓄缶詰セットは、選定の理由(栄養面、3.11被災者の声など)もきちんとご説明くださいます。

前述のとおり、缶詰は安全・安心の食品。

避難生活では「非常食を食べる」という事実に面して、どうしても人の気持ちは沈んでしまうけれど、普段から缶詰を食べ慣れておくと非常時でも美味しく食べられるうえ、心的負担の軽減にもつながる。

さすが全国各地のイベントでお話慣れされているだけあり、各所に笑いどころや小休止をはさみながら、時間の長さを感じさせないご講演でした。

お一人あたり4缶ずつ缶詰のお土産もご用意くださり、サービス満載!

言うまでもなくご参加の皆様からは大好評で、主催者さまにも大変お喜びいただくことができ、わたしも大缶激であります😭✨

ご講演後の懇親会へも快くご出席をいただき、先生みずから各テーブルを回られご談笑。

気さくで本当に良いお人柄で、移動の新幹線車内でも楽しくお話をさせていただき、役得でした😆

そんな黒川先生。安全大会へは弊社からのみご案内させていただいております🌟

来年の安全大会の講師をご検討される主催者様、来年は「缶詰講演」はいかがでしょうか?

また、身近で楽しい講演を計画されたい主催者様にもぴったりかと思います😋

お問い合せ・ご依頼をお待ちしております!!

(文・スタッフW)

2017年2月 専属講師・石田正樹先生の講演を聴いてきました2017/10/24

栃木県内で長年のお得意様ご主催で弊社専属講師・石田正樹(いしだまさき)先生の「AI革命で経営が変わる」と題しての講演を聴いてきました。

まずは自己紹介。

AI(人工知能)の現状。

AIとは何か、今AIはどこまでどうなっていてどのようなことができ、逆にできないことは何か、AIの発達で奪われる仕事とは・・・などをわかり易く、TVや新聞・雑誌などで話題になった最新のトピックスや様々な資料を用い解説。

今やっていることと同じことをやっていたら機械やAIに代替され、仕事が無くなるかもしれない。

仕事の質が変わるということ。

理化学研究所のスパコン「京」クラスの性能のスマホが3年後には出現するかもしれない。

コンピュータにパワーがありビッグデータがインターネットで繋がり大量に集めることができるようになり、ディープラーニング(機械学習)できるようになったので飛躍的に発達している。

音声認識もアップルのSiri(シリ)やアマゾンエコーなどが出てきた。

画像認識もまだまだ弱いがディープラーニングでできるようになってきた。

フェイスブックやマイクロソフトなどの顔認証(技術)も出てきた。

AIにおける「学習」は3つある。

①教師有り(付き)学習

②ひたすら見せる

③強化学習

自動運転においてもグローバルマーケットを見据えると地図が重要だと考えホンダはグーグルといち早く手を組んだ。

テスラについても解説。

先進国において最も急速に生産人口が減少しているのは日本。

自動車などの生産工場はほとんどがロボット化されている。

同じようなことがサービス業においても起こってくる。

石田先生はそこで最も効率的に行えるのはどういう職種かを考えたらコールセンターに辿り着き、AIを使ったRPA(Robotic Process Automation)センターを作り事業化した。

では石田先生の会社でAIを活用しどのようなビジネスをしているのか。

実際にRPAセンターのデモVTRがあり驚きの技術を動画でご覧頂きます。

その仕組みの簡単な解説もあります。

また、実際にAIを使った要約ソフトで言語を問わず自由自在に分量を指定し長文をコンマ何秒で要約する瞬間を実際にお見せしますのでここでも驚愕の体験をして下さい。

これらは必見です。

間違いなくAIを制する者(企業・国)が世界を制する。

今まさにその覇権争いが熾烈になっている。

現在は特化型AIだがいずれ汎用AIが出てくる。

そうなると劇的に社会が変わる。

そして近い将来AIで社会がどう変わっていくのかについて、井上智洋氏(弊社専属講師)のベーシックインカムについても少し触れ講演を終了。

石田先生は弊社専属講師ですので私は何回も聴いております。

実際にAIをビジネスにされAIについて講演できる方は稀有な存在です。

多種多様な経歴を持ち、経験され、多岐にわたりビジネスで成功を収めたからこそ説得力があり、AIを用いた現在のRPAセンター事業(三井のリパークやOisix(オイシックス)などと契約し既に稼働)と要約ソフト事業に目を付けAIベンチャーの旗手としてパートナーである荻野明仁取締役(荻野氏も弊社専属講師です)とわずか1年余りでリードカンパニーに成長させた手腕は本当に凄いと思います。

残念ながら我々世代(50代後半)から上の世代の方々はまだまだ興味を持って頂けないのが現状です。

「どうせ俺たちが生きてる間は関係ないでしょ?」と言われることが多々あります。

本当にそうでしょうか?

弊社専属のAI講師の方々の講演を聴いても同じことを言えるでしょうか?

今回も講演終了後の懇親会では石田先生の周りには60代以上の社長、会長といった地元有名企業トップの方々が黒山の人だかりで、「うちはこれからどうしたらいいでしょうか?」というコンサル状態になり、中には「あと10年はこのままで大丈夫だと思っていたが、下手をすると3~4年で会社が無くなるかもしれないと思ったよ」といった危機感を持たれる方もいらっしゃいました。

今日生まれた子供が大人になった時には間違いなく身の周りにはAIが溢れた社会になっています。

そしてAIは地方の人たちにこそより多くの恩恵をもたらすと考えています。

従って地方の企業トップはAI情報にアンテナを持ち、自社で使えるAIにめぐり合い地域で一番に導入できれば、きっとそのエリアでの地位は不動のものになり繁栄が約束されるはずです。

AIによる技術革新が行えなければ、ノウハウの蓄積を後世の人に伝えるだけでは企業も人も生き残れないでしょう。

是非、目から鱗のAIに関する講演をお聴き頂ければ幸甚です。

せっかくのチャンスをチャンスと捉えられず掴み損ねないことが肝心だと思います。

2017年6月 泉ピン子先生の講演を聴いてきました2017/10/03

都内で長年の弊社お得意様ご主催で泉ピン子(いずみぴんこ)先生の「おんなは一生懸命」と題しての講演を営業担当(スタッフW)と聴いてきました。

冒頭主催者上層部の控室へ“乱入”し「毒」を吐いた時の様子を面白おかしく話され、写真を撮っていた係(少しぽっちゃり)の方に「デブがデブ撮ってどうすんのよ!?」とこれまた自虐を加えた毒を放ち大爆笑。

毒は吐いてもキャラクターもあり嫌味な感じが無いので場が和み一体感が生まれます。

“客いじり”は秀逸で聴衆との距離を一気に縮め「個別対応」で、あなたは何の仕事をしてるの?と10人位に聞いてどんどん笑いを取っていきます。

さすが元芸人だと感心しました。

ご主人との爆笑日常生活エピソード。

橋田壽賀子先生との愉快な交流。

船旅珍道中での爆笑会話や驚きの台詞の分量の決め方など。

2017年9月15日(金)放送の「渡る世間は鬼ばかり」3時間スペシャルのさわりやとっておきの話も。

さすがにネタバレになってしまうことはご紹介できないのが本当に残念です。

質疑の時間ではありませんでしたが「台詞はどうやって覚えるのですか?」という質問に「私が知りたい」と返し、せっかく覚えたセリフを翌朝全部忘れていたというエピソードも。

締めでは とにかく笑顔を忘れないで!

後ろのお偉いさん方に向けて、「ここにいる皆さんが頑張ってくれているお陰なんだから感謝して!」と(場内拍手喝采)。

乗りに乗って、5分くらい延長されました。

あっという間の90分余りでした。

今回の聴講者はほとんどが妙齢のご婦人方でしたので、内容的にもうまくフィットさせて下さり、反応も抜群で爆笑の渦でしたからきっとピン子先生もやり易かったのではと思います。

所属事務所の社長は30数年来の旧知の仲です。

ピン子先生は早めに控室に入られ古い演芸界の懐かしい師匠や先生方の話に花が咲き楽しい時間を過ごしました。

世間のイメージとはかけ離れた気さくでチャーミングな女性で、講演開始ギリギリまで控室に居させて頂きずっと話していました。

(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の顧問(聖火リレー検討委員)もボランティアでお引き受けされ多忙な日々を送っておられるそうです。

もしかしたら聖火ランナーとして走られるかもしれませんね。

今後は講演にもぜひ力を入れたいとのことでしたのでご相談しながらご提案させて頂こうと思っております。

2017年4月 専属講師・井上智洋先生の講演を聴いてきました2017/09/12

埼玉県内で弊社の長年の大切なお客様ご主催で弊社専属講師・井上智洋(いのうえともひろ)先生の「人工知能と経済の未来 ~2030年雇用大崩壊~」と題しての講演を聴いてきました。

今回のテーマは著書のタイトルをそのままテーマにして欲しいというご主催のご意向に沿う形で決定いたしました。

今後人工知能(AI)がどのように進歩していくのか。

2015年頃~

一例:金融 ⇒ FinTech(ファイナンステクノロジー)

金融は実態のある「モノ」を動かしたり売ったりしているわけではないのでIT化し易い。

情報空間 ⇔ 実空間(「モノ」を動かしたり売ったりする)

ITとAIは何が違うか?

ITの中でもインテリジェント(知的)なものをAIと言う。

もう一例:旅行

旅行自体は人が動くので実空間だが予約、契約などの事務手続きはIT化し易い。

従って現在は実店舗に足を運ぶことが少なくなってきた。

2020年頃~

スマートマシン(賢い機械)の普及。

自律的に動く機械:自動運転車、ドローン、ロボットなど

農業分野では自動トラクターも。

2025年頃~

AIが言葉の意味を理解できるようになる。

自動翻訳・自動通訳が現在とは比較にならないほど飛躍的に進歩する。

2016年11月くらいにGoogleがディープラーニングという現在のAIブームの火付け役となった技術を導入し、Google翻訳をかなり精度の高いものにした。

それまではぎこちなかったが相当滑らかになってきた。

今後自動翻訳・自動通訳に任せた方が良い場面が増えて来るのではないか。

そうするとあまり英語の勉強をしなくても良くなるかもしれない。

2030年~

汎用人工知能の登場

現在の人工知能は全て特化型人工知能。

特定の目的に特化された人工知能。

例:将棋 ⇒ 将棋しかできない

チェス ⇒ チェスしかできない

囲碁 ⇒ 囲碁しかできない

人間は学べば将棋もチェスも囲碁もできるし、人と会話することも事務作業もでき、色んなタスク(課題)ができる。

対して人間同様多くのタスクができるような人工知能(汎用人工知能)を作りたいというのが研究者の夢だった。

これが夢ではなく実現可能ではないかという機運が生まれてきている。

この汎用人工知能が実用化されると全てではないが人間がやることがなくなるのではないか。

従って「2030年雇用大崩壊」というタイトルを付けている。

しかし2030年に汎用人工知能が一気に普及するわけではないので2030年に即仕事が無くなるわけではないが、徐々に仕事が減っていく可能性はある。

そもそも本当に汎用人工知能ができるかどうかはわからない。

知識人は常に最悪の事態を想定すべきだと思う。

楽観的に人工知能と人間が共存できるとは思わない方が良い。

人工知能が人間の雇用を奪う可能性があるならばそれに沿ったシナリオを準備(制度・対策)すべき。

核シェルター普及率で見ると日本人は最悪の事態の想定はどうも下手らしい。

スイスは100%、アメリカは70%前後、日本は0.02%。

特化型人工知能が雇用に及ぼす影響

これまでの技術の延長線上にあり、質的にものすごく変わるということはない。

技術的失業(新しい技術がもたらす失業)の変遷と例

第一次産業革命 ⇒ 代表的なものとしてラッダイト運動(手織り工が織機を壊した)に見る手織り工が自動織機の発明により失業。

第二次産業革命 ⇒ 自動車の登場で馬車の馭者が失業。

第三次産業革命 ⇒ コンピューターは機械の名前ではなく職業の名前で計算する人、計算手。

機械のコンピューターの登場で計算手は失業。

2020年に日本で確実に無くなる職業がある。

電気メーターの検針員。

スマートメーター設置で自動検針できるようになる。

つまり人工知能に限らず技術的失業はこれまでも起きてきたし、これからも起きるだろう。

ただ今までは失業しても労働移動(仕事を移る)してきた。

アメリカでの現在の労働移動例。

大別して3つ。

①頭脳労働・・・高所得

②事務労働・・・中所得

③肉体労働・・・低所得

②がIT化でどんどん減り多くの人が③に流れ、①へはMBAなどの資格を取りトップマネジメント層へ労働移動できるごくわずかな人たちのみ。

アメリカの全体所得は上がっているが中間所得層(平均値ではなく中間値)の所得は下がっているのだが、①の中の最上位がさらに高所得となっているから。

そして技術的失業の可能性が高い職業予想も具体的に。

AIが雇用を生み出すという人がいるが、AIやITは雇用を生まない。

もちろん生み出される雇用もあるが非常に少ない。

つまり今までに無かった新しい仕事に就くことはほぼ無い。

GoogleやfacebookなどAIをやっている会社に就職・転職したくてもできないように。

ならば肉体労働へ移動すれば仕事があり何とか食べられるのだからと安心してはいられない可能性もある。

また知的な職業も無くなってしまう可能性が高いものもある。

2018年にお料理ロボットが発売予定。

日本円で約900万円。

YouTubeでどういうものかを見ることもできる。

家庭用はなかなかコスト面で難しいかもしれないが、業務用で10年ぐらい使えれば人件費との比較で安上がりかもしれない。

もちろんレシピを与えないと作れないし、レシピを考えるのは人間。

クリエイティブなコックさんは失業しないだろう。

ここまでは特化型人工知能の話。

第四次産業革命が汎用人工知能)の登場する2030年頃に起きるのではないかと言われている。

その時にどの国が革新的技術と言われる汎用目的技術を持って覇権国家となるのか。

鍵を握るのはAI・IoT・ビッグデータと言われている。

これらを使うとどんなことができ、どういう社会になるのかという説明。

悲しいかな日本はかなりの遅れを取っている。

汎用人工知能は人間そのものを代替する。

とはいえ人間の感性や感覚、欲望といったものは持ち合わせていない。

そしてこれらと全く同じものが作れるかというとそれは難しい。

業種問わずクリエイティビリティ、マネジメント、ホスピタリティといった分野の仕事は残るだろう。

汎用人工知能の時代に人間にとって必要なものとは何か?

新しい技術を生み出す研究開発や商品開発やマーケティングといった仕事は残るだろう。

洋服で例えるなら洋服は機械が作るがデザインなどのクリエイティブな部分は人が担うといった棲み分けをするようになるのだろう。

パソコンに起こっていることが自動車においても起きる可能性がある。

つまり、パソコンで言うOS(コンピューターを動かすためのソフトウェア)部分を握った企業が覇権を握り儲けることができ、作るだけのメーカーは儲からなくなったように、自動運転の時代には自動車もそうなってしまうかもしれない。

日本企業は研究開発を強くするとともにマーケティングとブランドを強くしなければならないと思う。

ではそのために人はどうすれば良いのか?

第三次産業革命はまだ終わっていないのでまずはIT化(典型例:ペーパーレス化)を進めることと同時にAIの研究開発や導入を図る。

そしてブランディング能力を身に付ける。

そのためには一言で言うと文化資本の蓄積が大事。

理系が重用される昨今だが文系が活躍できる時代が来るはず。

前述の能力を身に付けるには文化的な背景が必要。

美術館に行く、旅行に行く、映画を観るなど自分の感性を磨くような文化的な活動をした方が文系企業人として活躍できるのではないかと思う。

これらを含め「頭脳資本主義」が到来すると考えている。

つまり労働者の頭数ではなく頭脳のレベルが企業の売り上げなどを決定づけると思っている。

堺屋太一氏が以前に「知価社会」「知価革命」と言われた考えに近いと思う。

世界では頭脳の奪い合いが起きている。

Googleがイギリスのディープマインド社(AlfaGo(アルファ碁)を開発した会社)を2014年当時4億ドル以上で買収した。

天才デミス・ハサビス社長率いるわずか20余名の会社。

工場も無ければ資産も無い。

なぜ買ったか?

Googleは頭脳を買った。

※(補足)当時人工知能の最先端の研究者は世界に約50人と言われていたそうだが、その内の20余名がディープマインド社にいたと言われ、人工知能の最先端の研究者の50%弱をGoogleは手に入れたことになる。

これからは日本企業も世界から頭脳を買ってくることが必要だろうと締められた。

質疑にもわかり易く丁寧に答えて下さった。

私自身昨年から何度も井上先生の講演を聴いており、どんどんアップデートされ洗練されています。

文系で人工知能が語れる稀有な講師です。

さすが孫泰三氏(孫正義氏実弟)が著書の帯を書いて下さり、日経ビジネスでも孫泰三氏が推して下さり「次代を創る100人」に選ばれただけのことはある講師です。

経済学者だけに経済的視点からの分析、予測も様々なデータを使用し理路整然とわかり易く話されます。

ですから大人気講師で引く手数多なのですが。

人工知能の未来が明るいのか暗いのか聴きたくなりませんか?

50~60代以上の方々に是非聴いて頂き、今人工知能がどうなっているかくらいの知識はお持ち頂きたく思います。

「俺達が生きている間には関係ないでしょ?」なんて野暮なことは仰らずに。

お問い合わせをお待ちしております。

2017年6月 専属講師・小国幸司先生の講演を聴いてきました2017/07/31

都内で弊社お得意様ご主催で弊社専属講師・小国幸司(おくにこうじ)先生の「働き方改革への積極的対応 ~その成功例と課題~」と題しての講演を聴いてきました。

今政府も積極的に推進している話題の『働き方改革』の講演でした。

小国先生は『働き方改革』のコンサルタントでもあります。

クライアントと共に課題解決のために最善の方法を最短で実行できるスペシャリストです。

講演内容を簡略化しますと以下です。

『働き方改革』とは何か?

⇒生産性の向上と人材確保のために、①市場変化に対応、②変化する価値観への対応、③課題の解決という3つを近代化し競争力を高めること。

なぜ『働き方改革』が必要か?

⇒特に日本は先進国の中で最も進んだ少子高齢社会だから。

『働き方改革』するためには何が必要か?

⇒①制度・ルール、②ITツール、③組織・文化の3つ。

ビジネスマネージャーとしてコラボしているスノーピークなどの具体的事例紹介。

上記を踏まえ講演内容は様々なデータや会社の規模別成功事例・失敗事例を交え、なぜそういう結果になったかもご紹介下さいます。

もちろん小国先生は講演会終了日以降の『働き方改革』についての個別コンサル(別料金)にも快く応じて下さいます。

最近弊社へ『働き方改革』の講演会のご依頼の際に90分で参加者皆が理解できるようにして欲しいというリクエストを頂くことがありますが、これは無理です。

例えば「法律」を90分で全てをお伝えしご理解頂くことは不可能ですが、「商法」や「刑法」、「民法」といった絞り込まれた法律ならある程度はご理解頂けるかと思います。

同様に「法律」のような「総論」をお伝えすることは可能ですが、参加者からは漠然としてよくわからなかったという感想になってしまうと思います。

なぜなら聴く側が自社や社員にとってという立場で当てはめ要不要を判断し考えながら「各論」でお聴ききになられるからです。

つまり『働き方改革』の講演には誰もが「そうだ」と言い切れる正解はありませんので、こういうことはできる、こういうやり方があるといった一般論や事例をお伝えすることはできます。

ただし個々の企業とその経営者や従業員がハッピーになれる正解を見つけることもできます。

講演はその切っ掛けに繋がる気付きを得る場なのだということをご理解頂ければ幸いです。

また、できる限りトップである社長にご参加頂きたいと思います。

なぜなら、聴いた後に自社で本気で取り組もうと決めた場合に、小国先生のようなコンサルタントと共同で課題を洗い出し解決策を見つけ実行するのは社長のトップダウンしかあり得ないからです。

決して担当者任せにせず社長自ら率先して取り組んで頂ければきっと中小零細企業でも良い人材を得、継続・繁栄可能な企業に生まれ変わらせることができるでしょう。

そして助成金などが充実している今こそがそのタイミングなのです。

この機会に是非『働き方改革』の講演会を企画されてみてはいかがですか?

事業承継(M&A含む)をお考えの社長さんには是非聴いて頂き改革をされ、最も良い状態で次代へ繋げられる企業にしてみませんか?

必ずベストな答えが見つかります。

2017年6月 櫻井優司先生の講演を聴いてきました2017/07/19

暑い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか❔❔

さてさて、先月のお話になりますが、弊社お得意様企業の安全大会にて、スポーツトレーナー・櫻井優司(さくらいゆうじ)先生のご講演を聴講させて頂きました❢

この日はびっくりするくらいの大雨☂突風🌀(‘_’)

櫻井先生は、電車が遅れても対応できるよう1時間前に会場入りしてくださいました(;_;)💛

到着後は、いつも講演時に着用されるという救命士の白い勝負服にお着替え👕

その後、講演開始時間までは、デスクワークのおかげ?の腰痛やリンパマッサージ、

腸に良いいちご酵素などについて、ためになるお話を楽しく聞かせて頂きました\(^o^)/

ご講演の内容はと言いますと、

①事故を防ぐには ②事故が起きた時はどうするか について。

①の事故を防ぐにはどうしたらよいか

4人の野球監督を例にあげた事故の少ない(リーダー)の特徴や、

ヒューマンエラーをなくすためのコミュニケーションの取り方など。

②の事故が起きた時はどうするか

二次災害(人災)の防止法や止血・RICE処置など。

途中途中にインターバルブレスという呼吸法や、

セパレートフィンガーストレッチなどの実技もあり、皆さん実践( ̄― ̄)

惹きつける工夫もされていて、さすが!!という印象で、あっという間の75分でした💝

安全大会のご依頼が一番多いようですが、身体のケアが本職でいらっしゃいますので

健康系やメンタルのお話をご希望の主催者様や、管理職(リーダー)向けの講演会を

ご計画の主催者様などにも、ぜひ一度聴講して頂きたいです😊

また、最近は、教育現場での事故や安全対策のご講演も行っているそうで、

学校やPTA向け講演会でもご紹介出来たらと思っております❢

ご講演内容に関しても、ご相談可能とおっしゃって頂けたので、

これまで以上に自信をもってご提案させて頂きます(●´ω`●)

皆様からのお問い合わせ・ご依頼お待ちしております。

(文・スタッフW)

お問い合わせ・ご相談は

- [受付]9:00~18:00

[定休]土日祝 - 03-5386-3341

日本綜合経営協会は、全国47都道府県を対象に講演依頼に基づく講師派遣や、企画提案などを行なっております。

主催者の開催目的に合わせた最適なご提案から、手続き運営サポートまで。業歴50年、経験豊かな当社スタッフにトータルでおまかせください。