2019年7月 塚原利夫先生の講演を聴いてきました2020/04/09

先日、弊社お得意様ご主催の塚原利夫(つかはらとしお)先生の講演に参加させていただきました。

今回は「21世紀、攻めの安全とは?~ヒューマンファクターの視点から~」のテーマで

90分お話してくださいましたので、その内容を少しご紹介いたします。

日本は狭い島国であるが、このように美しい川と山に囲まれた国はない。

村という存在の意義が強くなってきたころ、なにかあれば村八分で誰かを責め、処罰することで一件落着ということがあった。

生活環境の周辺に多くの川が流れていることから、日本人には水に流すことによってすべてがリセットできたような気になってしまうという民族性がある。

しかし、安全には攻めの姿勢が大事。受け身になったら負け戦となってしまう。

それはなぜかということについて話をしていきます、と講演スタート。

ヒューマンファクターという概念は、20世紀後半以降21世紀にかけて多くの業界へ普及していった。

最初に研究を始めたのは米国の航空宇宙。それが日本の同業界にも入ってくると、その後電力・原子力へも広がり、最近では医療業界へも広がっている。

この時代、物理的・技術的な問題はほとんど解決されており、安全の最後の砦となるのはそこにいる「人」。

しかし「人とはいかなる生き物なのか」を知らずして対策は立てられない。

人には良いところもあれば脆弱な部分もあり、そこを見極めた上で対策を立てる必要がある。

人間はもともとホモサピエンスという。

サピエンスとは考えるという意味。人間は思考に基づいて行動する生き物である。

安全対策を立てるためには、まず人間の脳が持つ三つの基本的特性を知ることが大事。

第一の特性は、思考回路を使う場合一度に二つのことを処理できないということ。

ご飯を食べながら新聞を読むことはできても、新聞を読みながらラジオのニュースを聞くことは難しい。

よく不注意という言葉が使われるが、ヒューマンファクター的に考えると「非注意」である。

非注意とは、真面目に仕事をするあまり一点を見過ぎて周りが見えなくなること。

一方不注意とは、「ここ注意して!」と言われたがまあいいかとボーっとしていること。

よって非注意と不注意では立てる対策が異なってくる。

ここで子どもたちがバスケットボールのパス回しをしている動画を見たのですが、

真面目に見ているのに気づけないこともあり、これが非注意なのか! ということがよくわかりました。

塚原先生は「非注意という基本的な構造を理解して、安全・品質管理をしてほしい。これが一つの攻め方、武器(ツール)である」と解説してくださいました。

続いて第二の特性は、楽をしたがるということ。

勝ち目のない相手とは戦わず、逃げて体力を温存するといったように、人間は生理的に楽をしたがるもの。一度に一つのことしか情報処理できないため、突発的な問題が発生した際いつでも対応できるようにと頭を空っぽにしている。

面倒なこと、勉強、考え事を苦手とする人がいるのは、もともと手抜きの原因が人間の特性の中にあるから。

つまり人間は誰しも手抜きをする生き物であり、どんな真面目な人間でも時と場合によっては手抜きをするものだと考えておく必要がある。

第三の特性は、脳は自己中心的に判断をするということ。

人間は見るもの聞くものを都合よく判断している。

例えば『本町』の読み方。「もとまち」?「ほんちょう」?

『けいすけ』と聞いたとき、思い浮かぶ人物は誰?

それぞれ人によって答えが異なるのは、人が脳内の参考書にある物事だけで判断をしてしまうから。知らないものは情報として処理できず、自分に都合よく判断してしまう。

これがいわゆる思い込み。

では以上三つの特性を踏まえたうえで、何故ヒューマンエラーは発生してしまうのか?

ここでヒューマンファクターの基礎的なモデル『M-SHELモデル』をご紹介いただきましたが、文字だけでは伝わりにくいため、詳しくはご講演でお聞きください。

エラーは、その人にとって会社の環境や対人など様々なことが良くない/合っていない(不適合である)ために誘発されるもの。

そのため常に良い(適合)状態を維持できれば、エラーは少なくなる。

これを講演中の塚原先生ご自身に例えると…。

当日の会場は暑くもなく寒くもなく、適合状態だった。

しかし話しているうち体温が上がって暑くなり、不適合状態に。

ここで先生にとって良い環境=適合状態へ変えるためには、エアコンの温度を下げるなどの選択肢がある。だが暑いと思っていない人や座っている参加者にとっては寒くなってしまい、逆に不適合な環境となってしまう。

ではどうしたらいいか?

先生ご自身が上着を脱ぐ・ネクタイを取るなどして、適合状態を維持すればいい。

これが先生の考える安全管理の鉄則。

エラー誘発の要因は取り巻く環境の不適合によるもの。エラーは原因ではなく、環境の不適合・落とし穴があったことにより誘発された「結果」である。

つまりエラーを起こしたことそのものに対して「気を付けろ!」と言うのではなく、不適合たり得る落とし穴を埋める、もしくはそこに通じる道を封じることが大事。

不適合を発見したらその時点で手を打つことで、結果であるエラーは起こらなくなるのではないか。

このことを先生はKKK(きづき・きがかり・解消活動)と呼んでいる。

事故・災害は決して偶然発生したものではなく、必然的に生じたもの。

不適合に繋がる特定のリスクが十分に管理されていなかったことが要因。

そのため本当の再発防止とは、エラーそのものへの対策ではなく、エラーを誘発した背後要因・落とし穴に対策を立てることである。

他にもヒューマンエラーや攻めの安全について詳しくお話ししてくださり、

事故などの現場での危機管理、安全管理の成功例・失敗例もご紹介いただきました。

これを『M-SHELモデル』に重ねて、そのエラーにはどんな対策が必要なのかを考えることで、より安全対策についての理解が深まります!

ちょっとしたダジャレを入れ笑いも交えつつ、動画や事例も盛り込まれているので、

あっという間の90分講演でした!

もし会社でお悩みのことがございましたら、詳細をご相談ください。

その問題に応じて内容をカスタマイズしてくださいます!

来年の安全大会での講師をお考えでしたら、是非ご検討いただければと思います。

お問合せをお待ちしております。

(文・スタッフT)

2019年11月 藤原和博先生の講演を聴いてきました2020/03/30

先日、教育改革実践家・藤原和博(ふじはらかずひろ)先生のご講演を聴いてまいりました。

その様子を少しだけですがご紹介いたします。

テーマは「AI時代の戦略的『モードチェンジ』のすすめ ~変革と成長を促す思考法」。

テーマにある「モードチェンジ」とは、情報処理脳から情報編集脳への切替のこと。

情報処理力は、正解がある問題を早く正確に解く力。

記憶力がいい人や学校の勉強が得意で成績が良かった人は、この力が優れていると言えます。

情報編集力は、正解がない問題に対して、納得できる仮説“納得解”を作り出す力。

頭の中にあるすべての知識を組み合わせ、さらに他者の知恵もつなげて編集する力です。

今回のご講演では、実際に「処理」と「編集」を体験しました。

ぜひ皆さんも考えてみてください。

◇世の中で「白」が基本のものは?(例:マスク、ホワイトボード、牛乳)

これを考えるときに力を発揮するのが情報処理脳です。

知っていることをひたすら挙げていく。これは簡単にできるかと思います。

ここから情報編集脳に切り替えるには掛け算が必要になります。

「白」が当たり前のものに「黒」を掛けてみる、というのが次の問題です。

◆基本は「白」だけど、「黒」に変えたら大ヒットしそうなものは?

実際にヒットした商品としては綿棒などがありますが、自分で考えようとすると思った以上に難しく、限られた時間内では“納得解”を作り出すことはできませんでした。

藤原先生が聴講者に「自分は頭が柔らかいほうだと思っていたけど、意外と固かったな~と思った人?」と質問すると、会場のほぼ全員が手を挙げていました。(もちろん私も)

これからの時代、私たちが身につけるべきは情報編集力。

それでは、どうすればその力を養うことができるのでしょうか?

ぜひご講演でお聴きいただくか、先生の本を読んでいただければと思います。

先生のホームページ「よのなかnet」もご覧ください。

ご紹介したように、藤原先生のご講演はブレストやディベートを取り入れたアクティブラーニングでのワークショップ型講演!(先生曰く「講演というよりライブ」とのこと)

ワークが苦手という方も、始まる前に先生がコツを教えてくださるので取り組みやすいですよ。

今回も、会場のいろいろなところから笑い声が聞こえてくるほどの盛り上がりでした!

主催者様からも「かなり盛り上がり、今までで一番よかった!」とのご感想をいただきました。

藤原先生、お忙しい中どうもありがとうございました!

皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

(文・スタッフHI)

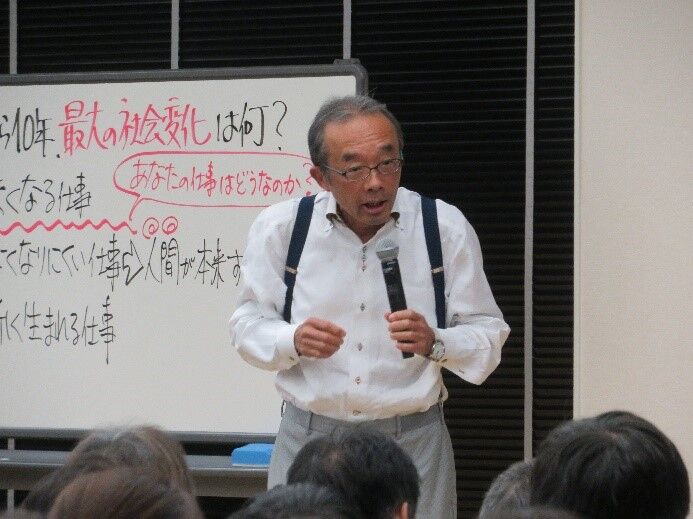

2019年6月 専属講師・石田章洋先生&三遊亭道楽師匠の講演を聴いてきました2020/03/27

先日、弊社お得意様ご主催の安全大会でのご講演現場にお伺いしてきました。

今回は、なんとお二人でのご講演!

講師は 放送作家の石田章洋(いしだあきひろ)先生と、落語家の三遊亭道楽(さんゆうていどうらく)師匠です。(お二方とも当社専属講師です)

なぜ放送作家と落語家が一緒に講演を・・・?と思いますよね。

実はお二人、円楽一門会ご出身というつながりがあるのです!

(石田先生は六代目三遊亭円楽師匠に弟子入り後、二つ目昇進もされましたが、その後放送作家に転身。道楽師匠は五代目三遊亭圓楽師匠のお弟子さんです)

控室でも、さすが噺家さん!テンポよく、和やかに楽しくご歓談されていました😊

今回のご講演テーマは「安全は「伝わる」コミュニケーションから! ~人気テレビ番組と落語に学ぶ「伝え方」~」。

最初は石田先生のご講演。まずは、ユーモアのある伝え方について。

ユーモアには、人に好かれる・他人が心を開いてくれる・モテる(笑) など、円滑な人間関係構築につながるメリットが満載。

言いたいこともより「伝わる」ようになり、ひいては仕事上の安全確保にもつながる。

笑いを起こすための「緊張と緩和の原則」についても解説いただきました。

詳しくは、ネタバレになってしまうので・・・ご講演でお聞きください😄

続いて、落語に学ぶ「伝え方」について。

演説の達人、政治家の小泉進次郎氏は大の落語好き!「落語は演説の勉強にもなる」のだといいます。

落語の基本的な構造は「①まくら→②本編→③オチ」。

小泉氏いわく、演説ではつかみ(=まくら)と締め(=オチ)がビシッと決まっていないと落ち着きが悪いのだそう。

演説に限らず、ビジネストークも落語から学んで磨くことができます!

ビジネスで大事なのは最初の「まくら」、いわゆる雑談。相手との距離を縮める効果がある。

また相手の反応を見ることで、相手のレベルも判断でき(※)、本題へと自然に導いていくこともできる。

(※)落語家さんはまくらでお客さんの反応を見て、かける演目を選びます。

(例:今日は落語を初めて聞く人が多そうだから、わかりやすい噺をやろう 等)

では、どうしたら上手い雑談ができるのか?

話題選びに困ったときのコツは「適度に整理すべし」!

これは相手との距離を縮めやすい話題、「テレビ・気候・道楽・ニュース・生活・田舎・旅行・スターorスキャンダル・勉強・仕事」の頭文字を取ったもの。

落語を聞くと「頭が良くなる」=場面を想像する必要があるため、脳も活性化される。

そして笑ってストレス解消、健康に!そしてビジネスにも役立つ! …と、いいことづくめ😊

それでは実際に落語を聞いてみましょう!ということで、ここからは道楽師匠にバトンタッチ。

まくらの後、「死神」をかけていただきました。

劇中で登場する呪文には、主催者様の仕事道具の名前もキッチリ入れてくださる等、サービス精神旺盛!

皆様にも笑顔が😄

落語が終わると、石田先生が再度ご登場。お二人で明るくトークを繰り広げます。

死神はオペラにもなっている演目であることや、

石田先生から道楽師匠への質問形式で、落語・笑いへの理解が深まる小ネタもご紹介。

(落語の枕はどうやって話題を選んでいるのか、面白い話をしようとするときには何に気をつけているのか 等…)

また石田先生が手掛ける番組「世界ふしぎ発見!」の裏話も。

終わりには道楽師匠のアドリブで、なぞかけを4つ披露! 1つだけご紹介します。

今回は警報機関係の事業主の方々がご参加の会でしたので、

石田先生「警報機とかけまして 名人の噺家と解く。その心は?」

道楽師匠「その心は・・・ 普段は目立つことがありません。」

おみごと!! 最後は万歳三唱で締めていただきました。

今回最後列の席で聞かせていただきましたが、ご参加の皆様にも最後まで集中してお聴きいただいておりました!

主催ご担当者様にも「最初はどんなふうに話すんだろう?と思っていましたが、新感覚で良かったです!」とおっしゃっていただきました。ありがとうございます😊

石田先生・道楽師匠お二人の、「安全大会でのご講演」は弊社限定でのご案内です!

2020年春の安全大会に向け、そろそろご計画を始められる建設関係企業・団体様も多いかと思います。

ぜひお二人のご講演も、候補に入れていただければ幸いです!

お問い合わせ、お待ちしております。

(文・スタッフW)

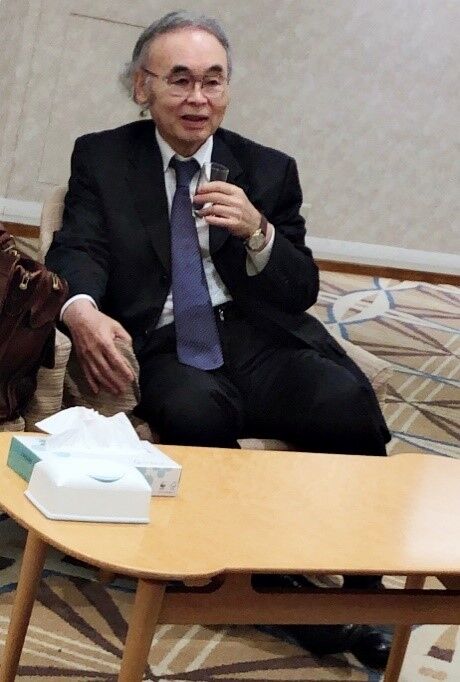

2019年7月 養老孟司先生の講演を聴いてきました2020/03/26

弊社お得意様ご主催による、東京大学名誉教授・養老孟司(ようろうたけし)先生のご講演を聴いてきました。

この主催者様は、3年前から養老先生にご講演をお願いしたかったものの、スケジュールの都合でご出講頂けず、この度3年越しに希望が叶いました!!

当日、近況をお伺いしたところ、1週間前に台湾・台東に昆虫採集に行き、帰国後に福岡、長崎、佐賀、埼玉、鳥取とご講演など様々なお仕事で全国を飛び回っていらしたと!さすがのご多忙ぶりです!!!

これを聞いた担当者の方も、今回お請け頂けたことに改めて喜んでいらっしゃいました❤

今回のご講演テーマは、「経営者のための脳の話」

内容はお伝え出来ないのですが、知識、引き出しが豊富な養老先生だからこそのお話で、とても興味深く拝聴させていただきました!

ご講演後は、お忙しい中懇親会にも途中までお付き合い頂け、主催者様は大満足の1日となったようです。本当にありがとうございます😊

養老先生からしか聴けないお話、一度はお聞きいただきたいです❢

皆様からのお問い合わせ・ご依頼お待ちしております。

(文・スタッフY)

2020年1月 河合敦先生の講演を聴いてきました2020/03/24

先日、弊社お得意様ご主催のご講演会で河合敦(かわいあつし)先生のご講演を聴いてきました!

河合先生は歴史研究家・歴史作家でいらっしゃり歴史に関する著書はもちろん、テレビでもご活躍されています。

教科書の編集にも携わってこられたご経験もおありです。

先生のご講演については別のレポートもありますのでぜひ、こちらもあわせてお読みください😊

【講演レポート】歴史研究家・作家の河合敦先生 歴史の偉人から学ぶ人材育成とは?

今回のテーマは「目からウロコの日本史 あなたの学んだ歴史は間違っていた」です。

教科書は4年ごとの見直しと10年に1度の学習指導要領の変更によって、それまで分かっていなかった正しい説、古くなった説が入れ替わっていきます。

そのためご参加のみなさんが学んだ頃と今とでは内容が違うのでどう変わっているのかをお話しします。とご講演スタート!

法隆寺にある五重塔の七不思議といえば、飾りにある相輪。

(相輪とは、五重塔てっぺんのアンテナのような部分にある輪っかのことです!)

何が不思議かというと相輪に鎌が4つかかっていること。これは昔から謎🤔

いろいろな説があるそうですが、そのうちの一つをご紹介いただきました。

鎌倉時代に雷が落ち、五重塔に火がついた⚡🔥

大工さんたちによってなんとか消し止めたがその後雷が落ちないように、魔除けとして鉄の鎌を4本据え付けたと言われているそう。

これは物質が5つのものでできているという中国の考え方によるもの。

雷=木、鎌=金とされていて、この考え方によると金は木に勝るとされているためだそうです。

先生もこの相輪の謎について調べていると別のことで驚きがあったとか!

なんと相輪の根本の部分に徳川家の紋章を発見!なぜ1300年前の法隆寺に徳川家の紋章があるのでしょう?

調べてみると他に、法隆寺にある銅の灯籠にも徳川家の紋章があった。

この灯籠は「桂昌院灯籠」と言われていて、桂昌院というのは5代将軍・徳川綱吉のお母さんのこと。

じつはこの方、京都の八百屋さんの娘。家光の側室・お万の方に付いて江戸に行った際 目に止まり、綱吉を産んだそう🤱

(この方の名前が「たま」さんだったことが現在の“玉の輿”という言葉の由来とも言われているそうですよ。)

このような繋がりもあり元禄時代(綱吉の時代)に法隆寺の大規模な修復工事を行っており、これに徳川家からたくさんのお金を出していたため紋章が刻まれているそう。

この時代、綱吉は法隆寺だけでなく日光東照宮や東大寺などあわせて106の寺社の修復をしている。

もしこのときにちゃんと修復できてなければ今の世界遺産は無かったかも。こう見ると綱吉は日本の世界遺産に貢献していると言える。

綱吉といえば犬公方🐶 私にとってもこのイメージが強い将軍です。

“生類憐みの令”という極端な動物愛護令を出し、ダメ将軍といわれているイメージが世間的にも強いのではないでしょうか。

しかし今の教科書では評価が変わり、名君とされる傾向にある。

「生類憐れみの令によって野犬が横行する殺伐とした雰囲気が変わった。」

「戦国以来の、武力によって相手を殺傷することで上昇を図る価値観が完全に否定された。」

という記載をしている教科書もあるそうです。

綱吉の時代、戦国時代からかなり年月が経っていたがまだまだ殺伐とした雰囲気が残っていた😱

例えば、若い頃の水戸黄門は浅草寺の軒下で寝ている貧しい人を呼び出して面白半分で斬り殺していたし、

「鋸挽きの刑」という残忍な刑罰があったというように、人の命が軽んじられていた。

そんな中で綱吉は「捨て子をしてはいけない」や「道端に苦しんでいる人が倒れていたら助けなければいけない」という法律を作った。

綱吉がしたことは主に2つ。

① 仏教つまり慈悲の力で道徳的に良くしていこうとした。さまざな寺社の修復もこの一環。

② 儒教の普及。儒教とは両親への孝行、主君に忠誠を尽くすという考え方。

400回以上 大名や幕臣へ授業をし、欠席者には補講も行ったそう。

これらにより日本人の価値観、道徳的な心の植え付けをしたことから綱吉は名君とされている。

他にも、今まで習った聖徳太子や源頼朝の肖像画が別人の可能性がある!?や 鎌倉幕府成立は1192年(いいくに)ではなかった?など過去に受けてきた授業では教えてもらわなかった内容が盛りだくさん!

実際のお写真も見せていただきながらお話いただけるのでわかりやすく楽しいお話です!

途中、江戸時代の占いの本を参考に皆さんで占いをして盛り上がりました🙆♀️

地方でのご講演も多いそうで、そのときにはご当地のお話を取り入れられることもあるそうです。

私は文系なのに日本史が苦手で…今回もご講演を聴くまで少しドキドキでしたが人物名は誰もが知っているものが多く、分からないところも解説を入れてくださり、スムーズに楽しんで聴くことができました😉

令和になって2年目、2024年には新紙幣の発行も予定されていますが新しいお札の肖像となる3人についてのテーマもいただいております。

歴史好きな方にはもちろん、私のように詳しくない方にも楽しんでいただけるご講演です!

皆さまからのお問い合わせ、お待ちしております✉📞

(文・スタッフK)

2019年10月 北川正恭先生の講演を聴いてきました2020/03/23

先日、元三重県知事の北川正恭(きたがわまさやす)先生の講演を聴いてきました。

まずは、戦後日本の復興から今までの、それぞれの時代の政治の体制・あり方について分かりやすくお話いただきました。

戦後の中央集権による復興と経済成長のお話から、時代がうつり、福祉や環境を重視する政策に変わっていった流れ。

そしてその時代に応じて、政治のリーダーに必要とされる資質について。

世情や国際的な潮流に合わせて目的を考え、指揮を執ることが必要だということは、政治のリーダーだけでなく、経営のリーダーにも言えるということ。

そして、実際に三重県知事として政治の現場にいらっしゃったからこその裏話や、大物政治家から学んだことなど、講演でしか聞けないオフレコな話も沢山お話いただきました。

どんなお話かは、是非講演で聴いていただきたいです!

お人柄も気さくな方で、控室でもちょっとした裏話をお話されていました。

政治系のご講演をご検討の方、是非ご依頼をお待ちしております!

(文・スタッフO)

2019年7月 藤原正彦先生の講演を聴いてきました2020/03/19

7月頭、弊社HPからお問い合わせを頂いた新規お客様ご主催の周年行事にて、

数学者・作家の藤原正彦(ふじわらまさひこ)先生にご講演頂きました。

藤原正彦先生と言えば💡

累計270万部超の大ベストセラーの著書『国家の品格』をご存知の方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は「教養の力」と題したご講演。

詳しい内容はお伝え出来ませんが、

文化や歴史などから見て取れる日本人のすごさ、日本のすばらしさ、その情緒や形をこれからの教養に入れていくことで、日本だけでなく、世界や人類も救えるだろうと力強いメッセージを頂けるご講演でございました。

日本人であることに誇りを持てるような説得力もある熱いご講演です!

今回の周年行事にはピッタリだったな~と思いました❤

控室や、帰りの駅までご一緒させて頂いた際も、

ご子息のことやプライベート含め、楽しくお話してくださいました!

これだけ包み隠さずお話頂けることもそうはございません!

また、とてもお元気で、歩くスピードがとても速く、追いつくのに必死でした!笑

2018年に新潮新書より出版された『国家と教養』もおススメです!

藤原先生の著書をお読みいただき、ご講演のお問い合わせ・ご依頼もお待ちしております。

(文・スタッフY)

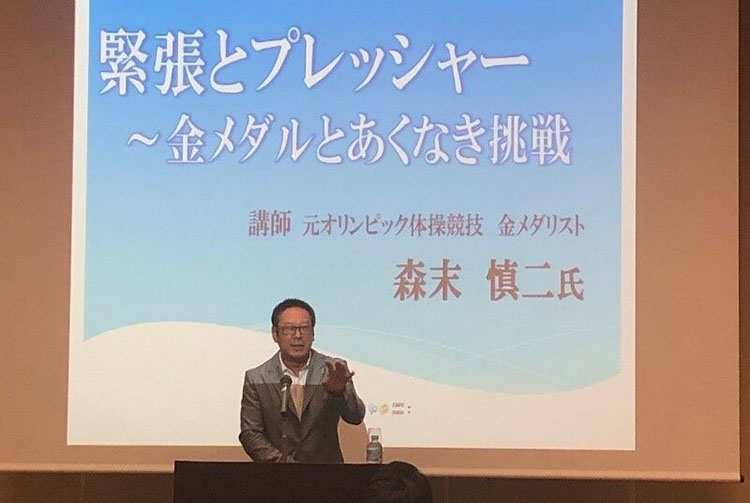

2019年6月 森末慎二先生の講演を聴いてきました2020/03/17

6月末のこと。弊社お得意様ご主催による、

1984年ロス五輪体操金メダリスト・森末慎二(もりすえしんじ)先生のご講演を聴いてきました。

いよいよ東京オリンピックまで一年を切り、スポーツ系講師のご依頼が多い日々。

森末先生にご講演頂けるとのことで、主催者様にとても喜んでいただけました。

今回のご講演テーマは、「緊張とプレッシャー~金メダルへのあくなき挑戦」

冒頭は過去のオリンピックの振り返りから。

第1回オリンピックは1896年のアテネ。

オリンピックの正式名称は「オリンピアード競技大会」といい、

第1回大会は、金メダルはなく、優勝者には銀メダルが贈られた。

ここで、森末先生のポケットの中から、金メダル、銀メダル、銅メダルが!!!

「皆さんあまり見たことないでしょうから回します、持って帰らないでくださいね!笑」と聴講者の方々に見せてくださいました!!

皆さんご講演を聴きつつ、回ってくるメダルにとてもお喜び❤ありがとうございます。

体操競技としては、来年の2020に向け、現在予選、世界選手権となっている。

ここから、2020オリンピック予想や見どころ、皆さんご存知の白井選手、内村選手などの体操界のお話となりましたが、ここはオフレコ!

お聴きになりたい方は、オリンピックまでにぜひご依頼頂くことをおススメいたします💡

そして、ご自身が体操を始めたきっかけからオリンピック代表権獲得までのお話に。

今の選手は3歳ごろから体操を始めるが、森末先生は高校生の時。

先輩の2年生による、筋力トレーニングという名のしごきで、

腕立て伏せ600回、V字腹筋1時間などのメニューをこなしていた。

お休みも365日の内で1日“1月2日”のみ。

こうしたキツイ練習のおかげで、体操の基礎をつくり、日本体育大学に進学。

高校レベルと大学レベルはやはり雲泥の差で、どれほど高校で素晴らしい成績を残していたとしても、大学では3年生以降にようやくレギュラーをとれるかどうか。

そのタイミングで、アキレス腱断裂により入院。

入院中に一つ先輩であった具志堅幸司氏と同室で過ごした際のエピソードなども、

面白くお話しくださいました!こちらも詳しくはご講演で!

最後にオリンピックに出場し金メダルに輝いた時のお話に。

やはりオリンピックは謎の緊張に包まれた。

競技中には歓声が全く記憶になく、見えるのは床と電光掲示板。

手が震え静止できなかったり、平行棒の一番簡単な技で落下、試合後に39度の高熱を出し、そのまま翌日の競技に臨むなど、予想外の出来事に見舞われたが、最後見事にプレッシャーに打ち勝ち、金メダルを獲得できた。

森末先生による大サービスで、ご講演時間15分延長で終了となりました!

所々に笑いを交え、盛りだくさんにお話しくださいました。

当日は、カッコいい自家用車で時間通りに会場入り。

控室でも素敵な笑顔で、明るくご対応してくださいました!

ありがとうございます😊

オリンピック前にメダリストのお話を聴くと、

より一層2020オリンピックを楽しく観戦できるのではないでしょうか。

皆様からのお問い合わせ、ご依頼、お待ちしております。

(文・スタッフY)

2019年11月 加藤一二三先生の講演を聴いてきました2020/03/16

今回、加藤一二三(かとうひふみ)先生のご講演を聴きに行ってきましたので、

簡単にではありますが、ご紹介させていただきます!

加藤一二三先生は、2016年に藤井聡太さんに記録を抜かれるまで、史上最年少の14歳7か月でプロ棋士になった記録を持っていた天才棋士です。

引退後は皆さんもご存じの通り、バラエティやCMにも出演されて、「ひふみん」の愛称で親しまれています。

講演の内容は、1つの勝利手を見つけ出すのに7時間考え抜いたことや、かの有名な「ひふみんアイ」について、そして藤井聡太さんを天才ではなく「秀才」と呼ぶ理由など、自らの人生観や信念に基づいたお話でした。

時に愛嬌あるエピソードで会場内には笑いが起きることも( ´ ▽ ` )

お人柄はテレビで見る通りとても穏やかで、通りすがりの一般の方からの記念撮影のお誘いにも快く応じていただけました。

60年以上現役で将棋を指し続けたからこそのお話です。

ご興味のある方は是非お問合せをお待ちしております(*’ω’*)

(文・スタッフO&HA)

2020年2月 白山晋先生の講演を聴いてきました2020/03/16

先月、弊社専属講師・白山晋(しらやますすむ)先生のご講演を聴いてまいりました。

主催者様は医療機器関連団体様ということで、ご講演テーマは

「ディープラーニングによる人工知能がもたらす医療診断の革新と人間の役割」。

ご講演ではテーマにある通りAIを使った医療診断の事例を挙げながらお話しいただきました。

★当社専属講師です!

まずは人工知能の歴史から。

「人工知能」という言葉が生まれたのは1956年のこと。

それから人工知能は人間をまねるように発展してきました。

その流れの中登場したのがディープラーニングという技術です。

2012年、一般物体認識の課題(画像に写っているものを答える)でディープラーニングが世界に衝撃を与えました。

他の技術を使った2位のチームのエラー率は26%、3位のチームも27%程度でしたが、

ディープラーニングを用いた1位のチームのエラー率はなんと15%。

それまでの記録を大きく上回る正確さで1位を獲ってしまいました。

その後も発展を続け、2015年頃には人間の能力を超えたと言われています。

さらにもっとも最近では1~2%になっているとのこと。エラー率5%程度の人間は完敗です。

そんなディープラーニングですが、医療現場での画像診断にも応用できます。

今年1月「Nature」に掲載された論文によると、人工知能が人間(放射線科医)よりも正確に乳がんの兆候を見つけることができたそうです。

それも、参加した放射線科医6名全員の成績を上回ったというから驚きですね。

今までも他の病気で人間より人工知能が正しく診断した事例はあったそうですが、

この研究ではエビデンスをもって(統計的に有意に)機械が勝ったことが示されたとのこと。

(ここまで来たのならもう人工知能に頼っていいのでは?と思わなくもないですが、人命に関わることなのでそう簡単にいかないのが難しいところですね・・・)

「将来、人工知能が人間の職業を奪う」は間違いではありませんが、

完全に人工知能に置き換わることはなく、“人間の役割”は将来もあるとのこと。

まずは新しい技術を使ってみること、その上で導入するかどうかを判断したり

課題・解決策を見つけていったりすることが必要、とまとめられてご講演は終了となりました。

人工知能にはできない“人間の役割”とは?ご講演で実際にお聴きいただければと思います。

レポートでは内容もかなり省いておりますので、そちらもぜひご講演でお聴きください!

画像診断についての研究といえば、数年前、訓練されたハトが乳がんの画像を診断できたという

とても素敵な論文が発表され、「将来、ハトが人間の命を救うかもしれない!」と大変嬉しく思ったのを覚えています。

そして今、人工知能が人間の命を救う未来にまた一歩近づいた気がします。

人工知能にもハトにも頑張ってほしいですね。

ご紹介したとおり、白山先生は主催者様に合わせた事例をお話に含めていただくことも可能!

内容については都度ご相談となりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

(文・スタッフHI)

2020年2月 牛窪恵先生の講演を聴いてきました2020/03/13

先月末、弊社お得意様ご主催の牛窪恵(うしくぼめぐみ)先生のご講演を聞いてきました。

ご講演テーマは「ワークライフバランスで男女が、企業が、日本が変わる!」

(新型コロナウイルスの影響により、先生含め参加者全員マスク着用での開催となりました)

ワークライフバランスのテーマではありますが、先生のご専門はトレンドやマーケティング。

それを活かした「職場に潜む世代間ギャップ」を解説していただきました!

5年~10年程度で世代を細かく分類し、当時のトレンドや経済・法改正など社会的な環境変化を経営学修士(MBA)でもある先生ならではの切り口で紐解いていくのですが、この社会の変動とともにいかに人々の価値観や考え方が変わっていったのかがわかります。

私自身も親の振舞いに心当たりしかなく、あれはそういうことだったのかと深く納得してしまいました(。-`ω-)

他にも「これから企業がすべき7つのこと」などをお話しいただきましたが、詳しい内容はオフレコとなっておりますので、ぜひ実際のご講演にてお聞きください(´∀`*)✨

今回はワークライフバランスのテーマでしたが、もちろんご専門であるトレンド・マーケティングのテーマも多数お持ちです!

◆ 最新!ヒットキーワードから読み解くビジネスチャンス

◆ 牛窪恵のトレンドなう ~いま何が売れる?いま誰が買う?

◆ 時代のトレンドを読み解く方法~新たなマーケットを切り拓くには

◆ 明日から経営に役立つ!いまの消費者の価値観とココロとは? …など

地方再生・地域活性化のお話も👀

◆ 地元の経営に役立つ!現代消費者の価値観とココロとは?

◆ いま求められる「地方再生」~若者の「地元愛」と真の地域活性化とは?

◆ 地域に若者を呼び戻そう!~起業、転職、婚活…彼らが望むスローライフ

◆ 地元企業の再生、発展と「新たな視点」のつかみ方 …など

ご要望に応じて相談も可能とのこと◎

コロナウイルスの影響により先の状況が見えない主催者様も多いことかとは存じますが、、、お問い合わせお待ちしております(∩´∀`)∩

(文・スタッフHA)

2019年10月 池谷裕二先生の講演を聴いてきました(学校ご主催)2020/03/12

先日、とある学校様主催のご講演会に行ってきました。

講師は脳研究者・池谷裕二(いけがやゆうじ)先生!

保護者の方や生徒さんが対象ということで、効果的な勉強法についてお話しいただきました。

まずはアメリカでおこなわれた実験の紹介。

6人の被験者の脳に電気刺激を与えたところ、全員の成績がアップした。

ヒトだけではなくネズミの脳も、電気刺激を与えると学習にかかる時間が短縮された。

どうしてこのような変化が起こるのか?

記憶を司るのは脳の中の海馬。海馬が出す脳波・シータ波とリップルに注目。

初めての場所を歩くときなど、興味を持って探索しているとシータ波がたくさん出ている。

シータ波が出ているときは記憶力が高まります。

つまり、シータ波が出ているときが学習に適したタイミングということ!

先ほど紹介したアメリカでの実験でも、海馬がシータ波で満たされていたから成績が上がった。

「シータ波が出ているときに勉強すべき」…じゃあどうやってシータ波を出せばいいのか?

答えは簡単、歩けばいい!ときどき場所を変えて勉強するのも有効とのこと。

(池谷先生も高校時代、テーブルの周りをぐるぐる歩きながら英単語を覚えていたそうです)

昼間、シータ波が出て情報が蓄えられる。その情報をどのように固定(脳に定着)させるか?

ここで活躍するのがリップルです!

リップルは、シータ波とは真逆で寝ているときやぼーっとしているときに出る脳波。

記憶を反芻し不要な情報を消すことで、必要な情報を定着させます。

ここでリップルに関する実験をご紹介。

ネズミの海馬の神経細胞の活動を記録しながら自由に歩き回らせたところ、

ある特定の場所に来たときに細胞が発火していることがわかった。

海馬にあるこの細胞は場所に敏感で、これを「場所細胞」という。

(これは、2014年のノーベル生理学・医学賞を受賞した重要な発見だそうです!)

逆に、場所細胞を見るだけでネズミが今どこにいるか推測も可能とのこと。

さらにネズミが寝ているときにも(実際に動いていなくても)海馬は活動していた。

これはつまり、寝ている間に脳の中で記憶がリプレイされているということ!

睡眠中にリップルの活動が強くなり、情報の定着が進めば成績アップにつながります。

このことからも、睡眠の大切さがわかりますね。成績を上げるには勉強と睡眠の両方が必要です。

脳に関する実験や細胞の特徴をもとに、効率のいい勉強法についてお話しいただきました。例えば・・・

●一夜漬けの効果は? 一夜漬けとコツコツ学習の効果の差は?

●勉強に適したタイミングは?(朝と夜/空腹時と満腹時/おすすめの勉強スケジュール)

今すぐに知りたい方は、池谷先生のご著書『受験脳の作り方』をお買い求めください。

ご講演では、本には載っていない「学習の流儀18」についてお話しいただけますので、

本を読んでから実際に池谷先生のご講演をお聴きいただくのが一番だと思います!

ご講演を聴いていると、「もしも私が中学生・高校生の頃に池谷先生のお話を聴いていれば

成績を上げることができていたんじゃないか…」と思わずにはいられませんでした。

様々な実験データに基づいたお話は「なるほど!」と納得できるものばかり。

主催者様(中高生の保護者の方)からももちろん大好評!

「子どもにも聴かせたい」「家で子どもに教えたい」とのお言葉をいただきました。

実際にお話を聴いていた生徒さんにも、毎日の勉強に取り入れていただけたら嬉しいです。

今回初めて池谷先生のご講演を拝聴したのですが、とにかくわかりやすくて面白い!

90分があっという間です。先輩方が「池谷先生なら間違いなし」と言う意味がわかりました…

対象問わず大好評の池谷先生、AIに関してのご講演も可能ですので経営者の会合にもおすすめです!

★こちらの講演レポートもぜひご覧ください。

【講演レポート】東京大学 薬学部教授 池谷裕二先生のご講演【講演依頼】 : 日本綜合経営協会スタッフblog

お問い合わせをお待ちしております。

(文・スタッフHI)

お問い合わせ・ご相談は

- [受付]9:00~18:00

[定休]土日祝 - 03-5386-3341

日本綜合経営協会は、全国47都道府県を対象に講演依頼に基づく講師派遣や、企画提案などを行なっております。

主催者の開催目的に合わせた最適なご提案から、手続き運営サポートまで。業歴50年、経験豊かな当社スタッフにトータルでおまかせください。