2019年11月 松木安太郎先生の講演を聴いてきました2020/01/30

年越し前ではありますが弊社お得意さまご主催のご講演会にて松木安太郎(まつきやすたろう)先生のご講演を聴いてまいりました。

松木先生はテレビのサッカー解説などでお顔をご存知の方も多いのではないでしょうか。

あの熱のこもった解説でサッカーを見ていると会場にいなくても会場にいる気分で観戦できますよね⚽

内容についてはオフレコなので詳しくはご紹介できませんが、今回は「夢・まっしぐら」のテーマでお話しいただきました。

経営者さんの集まりということで監督時代のご経験から経営につながるお話もしていただき、ところどころで笑いもありあっという間の90分間でした!

ぜひ実際にお聴きいただきたいです🤲✨

控室では主催の方々とのご挨拶にも快くご対応くださりながらも、何をお話するか資料の確認を入念にされていました。

ここからも松木先生の熱心であたたかいお人柄を感じました!

まだまだ寒い日が続きそうな予感ですが、

この寒さもウイルスも吹き飛ばす、パワフルな松木先生のご講演はいかがでしょうか😊

お問い合わせお待ちしております!

(文・スタッフK)

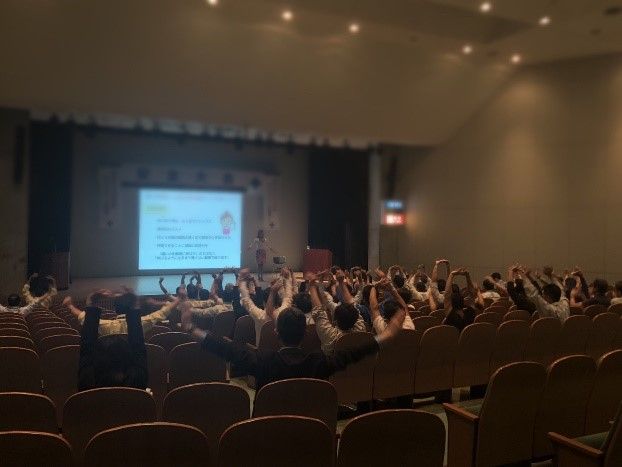

2019年7月 矢部輝夫先生の講演を聴いてきました2020/01/28

先日、矢部輝夫(やべてるお)先生のご講演を聞いてまいりました。

今回の講演テーマは『みんなで創る「安全」と「おもてなし」』。

鉄道業に40年以上携わってきた矢部先生。

首都圏のJRだけでも1日に使用する人数は約1400万人。今この瞬間に動いている列車は600本。

それを支えているJR社員は、1万2千人。すごいですね。

鉄道の安全性、信頼性は飛躍的に向上している。その1番いい例が新幹線。

開業してから数十年、お客様を乗せた新幹線が脱線したのはたった1度だけだそうです。

そんなシステムを作ったのも、管理しているのも、運用しているのも人。

では、その安全性や人はどう生まれたのかお話しますと講演スタート。

ヒューマンエラーによる事故は、約8000万回に1回の割合で起こる。

逆に言えば、7999万9999回は、無事に業務完遂できているという事。

これは“人のしなやかさ”によって生み出されている。

では、人のしなやかさとは一体何か。

実例として、昭和44年12月の北陸トンネル特急「日本海」列車火災事故を挙げられました。

当時の国鉄の規則では「トンネル内で火災が起きた場合は速やかに列車を停止させなければならない」と定めていた。

しかし、機関士は「トンネル内での停車は危険」と判断し、トンネルを脱出。

脱出後に緊急停車して、消火作業を行った結果、死傷者はゼロだった。

ところが国鉄は、この機関士の行為をマニュアル通りに従わなかったとして、運転規則違反により処分してしまった。

この火災から3年後、北陸トンネル急行「きたぐに」列車火災事故が発生。

その機関士はマニュアル通りの行動を行い、トンネル内で緊急停止をした。

結果、死亡者30名 負傷者714名と大きな事故につながってしまった。

人は常に変化する環境の中で仕事をしている。

マニュアル通りに仕事を進める事は大切だが、想定内の事故しか対応ができなくなってしまう。

今後は事故が起こってから対応を考える「守る安全」から「チャレンジする安全」へ切り替えていかなければならない、と提言されました。

他にも、矢部先生は鉄道整備株式会社(現JR東日本テクノハートTESSEI)にて

安全につながるための様々な改革を行いました。その一つで有名なのが「おもてなし」です。

テッセイは新幹線車両清掃の専門会社で、いわゆる「3K(きつい・汚い・危険)職場」と呼ばれていた。

かつてはスタッフの士気が上がらない、離職率の高い会社だったそうです。

いまや「奇跡の職場」といわれ、経済産業省の2012年度「おもてなし経営企業選」にも選ばれるほど。

米CNNは新幹線を7分で清掃する技を「7ミニッツ・ミラクル」と報じ、注目されています。

まず社員のモチベーションアップが必要と考えた先生は、仲間同士の挨拶を徹底。

さらにスタッフの地道な“良い行い”をリポートさせる「エンジェル・リポート」を導入。

スタッフ同士が認め合い、ほめ合う文化を作り上げた。

現場から上がる提案や気づきに丁寧に向き合い、ボトムアップによる課題解決にも尽力。

スタッフの制服も一新。

ジャージから爽やかな身だしなみにした事で乗客からも注目され、声をかけられるようになった。

達成感と誇りがスタッフのやる気に火をつけ、こうしてテッセイは新3K(「感謝・感激・感動)を実現しました。

最後にエンジェル・リポートを流して講演終了。こちらも必見です。

今回は安全大会でしたが、人材育成に関するご講演をはじめ。

「働き方改革」「スタッフ定着率」「職場内コミュニケーション」など様々なテーマでご対応いただけます。

優しいお人柄で、控室でも楽しく談笑させて頂きました。

お問い合わせ、お待ちしております!

(文・スタッフS)

2020年1月 前嶋和弘先生の講演を聴いてきました2020/01/27

弊社お客様ご主催の前嶋和弘(まえしまかずひろ)先生のご講演を聞いてきました。

講演テーマは「アメリカ大統領選の行方と世界、そして日本」。

タイトル通り、主な話題はアメリカ大統領選についてです。

2020年における国際政治の話題トップスリーに入るであろう同選挙。

トランプ氏が再選するのか、それとも民主党の候補が当選するのか――誰が勝つのか。注目が集まりますね。

この20年、アメリカは国内的にも国際的にも大きく変動しました。

きっかけは9.11=同時多発テロ事件。

例えば外交なら、どれだけ敵対しようとも対話さえ出来れば相手の要望がわかります。要望がわかればそれにどう対応するかを考えられますよね。

しかしテロリストが何かをターゲットにする理由は「憎しみ」。憎しみを持つ相手との対話は、不可能に近いものです。

それでアメリカが何をしたかというと、中東などに軍を派遣しテロリストが行動を起こせないよう圧力をかけること。けれどそれには莫大な費用がかかります。

9.11以降、アメリカは一気に赤字の国となったのです。

また、偶然にもほぼ同時期から中国が台頭し始めました。

アメリカの自由貿易に組み込めば中国の国家資本主義も変わるのでは…と思いきやそんなことはなく、経済的に豊かになった中国にしてやられることも増えてしまいました。

前回の大統領選が行われた2016年頃にはもう「こんな状況どうにかしてくれよ」という不満が渦巻いていたのです。

そのためトランプ氏は以下の方針を打ち出しました。

「アメリカは世界の警察官であることをやめる」

アメリカが世界を作っていくのではなく、世界から引いていく路線へ。

トランプ氏は各国に米軍の負担を上げるよう求めるなどこれを過激に押し進めてはいますが、終盤のオバマ政権も方針は似たものでした。

つまり民主党が掲げるものもほぼ同じで、もしヒラリー氏が勝っていたとしても(やり方の差こそあれ)大まかな流れは変わらなかっただろうと言われています。

他にも中国への対応など、共和党・民主党ともに国際的な政策についてはある程度の共通項が存在していました。

一方、国内的な政策については大きく意見が分かれることに。

アメリカはこの20年で驚くほど分断されました。顕著に見えるのがトランプ氏の支持率。

ギャラップの調査によると、トランプ氏の支持率は就任以降一度も50%を超えたことがありません。

しかし内訳を見ると、共和党支持者の支持率は90%前後、民主党支持者の支持率は5%程度。実に80%以上もの差が開いています。

トランプ氏以前もこのような開きはありましたが、オバマ政権時は70%程度、ブッシュ政権時は60%程度でした。トランプ氏によって一気に分極化が加速したのが分かります。

それだけ大統領の見方が変わったのですが、大統領が進める方向性もまた大きく変わっていったのです。

アメリカ国内には共和党支持者、民主党支持者、無党派がそれぞれ3割程度ずついると言われています。

大統領にとっては、自分を熱狂的に応援してくれる層がいる傍ら何があっても自分を支持しない層が同程度いる状況。後者をこちらに寝返らせるのは困難のため、前者の人々へ大きく還元する政策を打つことが「グレート」とされました。

トランプ氏がイランの司令官を殺害したのも、自分を支持する福音派と呼ばれる層へのアピールだったのでは、とも。

トランプ氏は今回の選挙に向け、大統領に就任したその日に再選の立候補をするという前代未聞のことを行っていました。

立候補したということは選挙運動が出来るということ。トランプ氏の政治献金は民主党候補トップスリーを足してようやく並ぶレベルとか。

再選に意欲的なトランプ氏ですが、民主党支持者の不満も当然あります。

司令官殺害はあまりにも過激だったのではないか、気候変動が大変なことになっているのにパリ協定離脱とはどういうことだetc…

自分を支持する層へ手厚い還元をする一方で、トランプ氏は自分を支持しない層をも盛り上げることに。

2018年の中間選挙の投票率は53%でした。これでもさほど高くはないですが、普段であれば4割程度しかないため10%も投票率を上げたことになります。急に10%も投票率が上がった例は過去になく、非常に記録的な選挙となりました。

結果下院では民主党が過半数を超えることに。民主党支持者の大きな意思と怒りが伺えますね。

よって今回さらに波乱となるのは自明の理。共和党だろうと民主党だろうと圧勝という結果にはならないだろうと予想されます。

では今後日本も含めどうなっていくのか、というのは実際のご講演をお聞きください。

この日は午前中の講演だったのですが、早朝にラジオへご出演されてからいらっしゃった先生(5時起きだったそうです…)。

講演後も大学の授業へ向かわれるなどお忙しい中ご講演いただきました。ありがとうございます!

大統領選のみならず、アメリカの政治問題についてあればお話可能です。

中国との貿易についても◎ ご相談ください!

お問い合わせお待ちしております(∩´∀`)∩

(文・スタッフHA)

2019年5月 舞の海秀平先生の講演を聴いてきました2020/01/23

先日、舞の海秀平(まいのうみしゅうへい)先生のご講演を聞いてまいりました。

今回の講演テーマは『私の相撲人生』。

「これまでの相撲人生を正直にお話しします。」と講演スタート。

まずTVでは決して話せない内容をズバズバと。会場は大笑いで掴みバッチリでした。

(こちらは講演でしか聞けない“裏話”になるため、実際にお聞き頂ければと思います)

会場内の空気も温まったところで、大相撲相撲の世界に入るまでのエピソード。

本当は大学を卒業して、山形県内にある高校の社会科の教師になる予定だった。

しかし卒業する2か月前、大相撲入りする決意を固めた。

きっかけは、後輩の急逝。

後輩の父親が言った「生きてさえいてくれたらそれで十分だ。」の言葉を聞いて、

たった一度しかない人生、本当にやりたい事をしたいと思い相撲の道を決めたそうです。

この気持ちを大学相撲部の監督に打ち明けるも、まず訊かれたのは身長について。

169センチです、と答えたらそれは厳しいかもしれないと。

なぜなら、当時は173センチ無ければ認められなかったから。

それでも諦めきれず紹介されたのが出羽海部屋でした。

当時の親方は、第50代横綱 佐田の山関。

大学を卒業し出羽海部屋に仮入門。

3月に大阪で行われる春場所の前に新弟子検査があり、そこで合格すれば正式に入門が認められる。

条件は、173センチ・75キロ以上、内臓検査をパスした25歳以下であること。

検査当日の朝、173センチ以上にするために

鬢付け油(※ロウソクのような見た目・固さのもの)を頭に乗せ、髪の毛で覆い準備完了。

しかし、なぜかその日に限って異常気象により気温がぐんぐん上がる。

結果…油が溶け出し頭はドロドロ、身長を測っていた親方にそれも見つかり叱られ不合格。

失意のどん底で部屋に戻り、その後誰にも言わずに東京へ帰った。

次の検査は2か月後の5月場所。

その日までに何とかしなければ、と思い病院の先生に紹介された

美容外科へ行ったら「頭にシリコンを入れませんか。」と持ち掛けられた。

手術の様子は省略しますが…眠れないほどの激痛だったそうです。

そして2度目の新弟子検査が行われる両国国技館へ。

身体検査を行っていた親方は、第55代横綱 北の湖関。

順番を待っていると、北の湖さんに「痛いだろう。もう少しだから頑張れ」と声をかけられた。

もちろんシリコンの事は誰にも話していません。優しいお人柄が出ていますね。

こうして無事合格。正式に出羽海部屋の入門が認められました。

後日、佐田の山さんへ「どうして根回ししてくれなかったんですか。」と

聞いたところ、笑いながらこう言われたそうです。

お前は就職先も内定していたし、この世界でやっていくには小さすぎる。

だから1度目の検査で不合格になり帰った時にはホッとした。

本当にその体格でやる気があるなら、一度落ちても戻ってくるだろうと確信していたら、

まさかシリコンを入れて帰ってくるなんて思わなかった。

それを聞いて、これは覚悟を試されていたんだ、と感じた。

佐田の山さんのために、部屋のためにもっと努力して恩返しをしたいと士気が高まった。

厳しくも寛容でユーモアがあり、人の心を動かすお方だったそうです。

土俵とは世の中の縮図かもしれない。

勝つか負けるかだけではなく、人情(情け)、いろんなものが渦巻いている世界。

時代が移り変わりAIが発達しても人情はつくることができません。と締めて講演終了。

その後の質疑にも丁寧に答えていらっしゃいました。

今回の聴講者様は60代以上と、現役時代をお知りの方が中心でしたので登壇時から大盛り上がり。

また相撲をあまり観ない方や学生さんなど若い方が対象の場合でも

現役時代のDVD投影をしてから講演にうつるため、安心してお聞き頂けると思います。

テレビや解説などで大変お忙しい先生ですので、お早めのご依頼がおすすめです。

お問い合わせ、お待ちしております!

(文・スタッフS)

2019年5月 宗次德二先生の講演を聴いてきました2020/01/20

今年5月。長年ご贔屓にしてくださっているお得意様ご主催の、

CoCo壱番屋創業者 宗次德二(むねつぐとくじ)先生のご講演を聞いてきました!

この日もトレードマークの黄色いネクタイを着けていらした宗次先生。なんと1本500円なのだとか!

(前々からお話は存じておりましたが、先生が着けているお姿を実際に見てもちょっと信じられません・・・)

ネクタイの話題に絡めて「そんな馬鹿なことはアルマーニ!」など、ところどころに軽妙なギャグも。

このご講演会の、つい数日前(2019年5月某日)に発表になったニュース。

桐朋学園大学の学長さんから「数ある音楽大学の中で、自前の音楽ホールを持っていないのは自校だけ。夢みたいな話ですが、ホールを作ってもらえないでしょうか?」との相談があった。

実際にどんなところか、建設予定地の見学にも行った。とても素晴らしい土地。

宗次先生は、「努力に努力を重ねている人たちを応援したい。ぜひ協力させて欲しい」と、ホール建設費 約21億円のうち、約8億円を寄付。

※現在、宗次先生はご自身が立ち上げたNPO法人で、愛知県内の学校(部活)に楽器を贈ったり、未来の音楽家のための奨学金制度をつくったり等の活動もされていらっしゃいます!

芸術・文化・スポーツといった分野では、どんなに努力をしても、プロとして食べていけるのはほんの一握りの人たちだけ。

それに比べたら、相応の努力さえすれば、社長業を成功させることなど簡単。

いろんな仕事、大変な業種もあると思うが、自分の会社の業績を右肩上がりにすることくらい、それほど大変なことではない。

宗次先生は25歳で喫茶店を始め、29歳でココイチを立ち上げた。きっかけは、喫茶店の新メニューとして加えたカレーライスにちょっと火がついたことだった。

開店当初から心がけていたことは、心をこめた接客。口コミでだんだんお客様が来てくれるようになった。

ビジネスも、最初は簡単に考えて良い。まずは一歩を踏み出してみる。

そして始めたあとは脇目も振らず、身を捧げるような気持ちでやり続けることが大切。

昨今「働き方改革」と言われるが、経営者にとっての働き方改革は倒れる寸前まで働くこと、と話す宗次先生。

今は年金もあてにならない時代。特別な目標がないのであれば、若く体力のあるうちにとことん働いて将来に備え、人生設計を立てて行動することが必要ではないだろうか。

そして人生設計のお話からの流れで、宗次先生の壮絶な半生を振り返ってのお話に。

天涯孤独の生い立ち、そして想像をはるかに超えた貧しい少年時代・・・。

しかしそれをきっかけに「誰にも頼ることなく、一人で生きていけるようになろう」と固い決意をされたのだそうです。

ご講演のところどころで垣間見ることができる、宗次先生の経営姿勢。

朝から晩まで徹底的に働くこと(長く働けば働いただけ、いろんなアイデアが湧いてくる)。

データよりも、実際の店舗を見て改善点をさがすこと。

毎日の丁寧な掃除を継続することで、ファンになってもらうこと。

そして何よりも、自分で立てた目標に向かって、ひたすら努力を重ねること・・・。

ご講演を聴かれた、弊社お客様でもある経営者の方も「経営者としての熱い信念に心を打たれました!!」とおっしゃっていました。

また、ご講演会後の懇親会へも、なんと最後まで!ご参加くださいました。

ココイチ時代にお付き合いのあった会社の方をはじめ、ご参加者様と懇談いただきました。

私達のことも気にかけて優しく話しかけてくださり、とってもジェントルマンな先生でした!

長年とてもお世話になっている主催者様、そして同業界のお世話になっているお客様にもご挨拶でき、とっても嬉しかったです。

宗次先生、ご主催・参加者の皆様、本当にありがとうございました!

(文・スタッフW)

2019年7月 白澤卓二先生の講演を聴いてきました2020/01/08

都内某所にて「いつまでも若々しく生きるために~100歳までボケない101の方法~」をテーマに、白澤卓二(しらさわたくじ)先生にご講演いただきました。

年を重ねても元気でおられる三浦雄一郎さん。

70歳にして、周りから無茶だといわれるも、エベレストに挑戦し成功させ、

さらに75歳、80歳でも見事登頂し、自分のギネス最高齢を書き換えるという偉業を成し遂げた方。

日本人の平均寿命は延び、近年ではいくつになっても、外に出て活動する、もしくは現役で仕事を続けるなど、生涯現役という考え方が広がっている。

白澤卓二先生によると、生涯現役でいるためには、中年期からの健康管理が大切とのこと。

中年期にはコレステロールやがん検診など気になる病気も多いが、特に注意が必要な病気がアルツハイマー病と骨粗鬆症。

この病気にかかってしまうと機能不全に陥ってしまっているため、補助が必要となり、介護の原因となる。

要介護にならないためには、大きく2つのポイントがある。

①足腰がしっかりしていて、自分の足で歩けること

②自分の頭でしっかり考えて、判断できること

こうした幸福な状態で年を重ねることをサクセスフルエイジングと定義されている。

エイジングには成功と失敗があるが、何%の人が成功できているのか?

10年以上前の統計にはなるが、100歳以上で要介護でない人は18%のみ。

そのため現在では平均寿命を延ばすことより、この要介護ではない人を増やすことが必要で、認知症の原因の60%以上を占めるアルツハイマー病をいかに予防するかが、これからの健康課題として重要になる。

ところで、アルツハイマー病と聞くと、どうイメージされますか?

私はますます症状が進んでしまったら、自分ではどうすることもできない大変な病気だと、先の暗い話だと思ってしまいます。

実は、アルツハイマー病は年を重ねて、75歳ごろに発症するものではなく、すでに45~50歳で脳の病変が始まっているそうです。

その頃より原因を積み重ね、症状が現れるのは20年後の75歳前後。

いかに早期発見できるかということが大事であるが、発見する方法が確立しておらず、症状が進んでしまっていた。

しかし、最近画期的なことが発見されて、アルツハイマー病が解決されてなくなると!?

ベストセラーにも選ばれたデール・ブレデセンさんの著書『アルツハイマー病 真実と終焉』によると、アルツハイマー病は原因がわからないのではなく、原因が多い。

36個の原因があり、その原因を拾っていけば治る、とのこと!?

これは家の屋根に36個の穴が開いていて、40歳、50歳になるとアルツハイマー病の原因がその穴を通じて、雨漏りしている状態になっている。

そのため1つの穴をふさぐだけでは治せるわけではないが、ライフスタイルや睡眠はアルツハイマー病へ影響を与えている。

白澤卓二先生は2005年ころより、アルツハイマー病を治療する病気ではなく、予防する病気として訴え続け、ついに日本政府が方針で認知症の数を減らそうという削減目標を出し、予防をターゲットにした政策を打ち出した。

ここで、アルツハイマー病を劇的に改善された事例をお話してくださいました。

それはアメリカの小児科メアリー・T・ニューポートさんが記録したもので、ある彼女の夫は若年性アルツハイマー病で、日常生活、会話もできない末期の状態であった。

彼女は脂が身体によいと学び、ココナッツオイルをオートミールに入れて、夫に食べさせた。

すると4時間の間で、認知症のテストとして使われるミニメンタルステート検査(MMSE)の点数が14点(30点満点)から18点に上がった。

若年性アルツハイマー病は進行性のため、最後は寝たきりになってしまう。

そのため点数が上がるということは、専門家からすると奇跡か詐欺か疑うほどありえないことだった。と熱く語ってくださいました。

本当に奇跡ですよね。

末期で会話もできない状態の夫が、ココナッツオイルで歩いたり、走ったりできるようになったそうです!

その他アルツハイマー病に関わる気を付けるべき点など、とても貴重なお話でした。

事例などを交え、丁寧に解説してくださいました!

人生90年時代といわれる中、最後まで自分の力で生活できるよう、予防に取り組んでいきたいと感じました。

控室でも白澤先生が診てこられた患者さんの感動的なお話や、食についての衝撃的な事実をお話してくださり、とても気さくな先生です。

実際に、多くの方に聴いていただきたいお話ですので、

気になる方は是非一度お問い合わせいただければと思います!

ご連絡をお待ちしております!

(文・スタッフT)

2019年6月 黒川伊保子先生の講演を聴いてきました2019/12/26

弊社お得意様ご主催による、(株)感性リサーチ 代表取締役・黒川伊保子(くろかわいほこ)先生のご講演を聴いてきました。

黒川先生と言えば!著書『妻のトリセツ』大ヒット!メディアに引っ張りだこですよね!

今回のテーマは「感性コミュニケーション~脳科学を学んで、人生の達人になろう~」

「人の脳が一番眠い時間ですが、我慢して聞いただけのことはあるという時間にしたいと思います」と初めから笑わせ、掴みばっちりでスタートです❢

人工知能のエンジニアとして、「ヒトと人工知能の対話の研究」をしていた黒川先生。

男女脳のチューニング、好む対話モデルの違いから、男女の会話が相容れないことがわかった。

対話には、心文脈と事実文脈の2種類があり、女性は心文脈、男性は事実文脈を好む。

心文脈において重要なのは事実ではなく、共感とねぎらい。

例えば奥様からPTAの愚痴を聞いた時、皆様はなんと返しますか?

まさか「嫌なら辞めれば良いじゃないか」なんて返していないですよね?笑

一方、結論を把握し、事実を客観的に見極め、素早い問題解決をと考える男性。

特に責任があり、愛しているものに対してこそ、この事実文脈を発動させている。

女性は話を聞いてもらいたいだけ、男性は問題を解決してあげたい、これが男女の溝。

男女ともにどちらの会話もできるものの、情が絡む対話は、ほぼほぼ真逆になっていく。

また男女は、対話の方向、ハンドリングの手法も真逆とされている。

女性は事の発端からプロセスをなぞるように話す「プロセス指向共感型」。

心を語り共感されるとストレスが減り、気づきが起こり問題解決につながる。

危険な目にあったとき、男性よりも女性のほうが動揺する時間が長い。

怖がっている間にそのプロセスを解析するため、ビビればビビるほど脳の危険回避能力が上がる。

無駄にビビっているわけでなく、きちんと問題解決に向かっているようです!笑

一方男性は結論から前倒しにする「ゴール指向問題解決型」。

問題点が見つかった瞬間に相手に伝えたい衝動に駆られ、それを口にする。

この指向はとっさの判断が早い。

つまり、相手が事の発端から気持ちを垂れ流し始めたら共感し、ねぎらい、

相手が結論・目的から話し始めたら、素早い問題解決を与えてあげると良い。

さらに、男女は音声認識のスイッチのon/offも異なる。

女性は起きている間中、音声認識のスイッチを切ることはない。

ぼーっとしていたとしても、相手の話を最初から聞き逃すことはなく、「あなたどう思う?」と振られたとき、「そ~ね~」と返し、相手がもう一度言ってくれる状況を作り出せ、話がスムーズに回っていく。

しかし男性はよく音声認識のスイッチを切ってしまう。

ぽーっとしていると、相手の話が「ほにゃほにゃほにゃほえほえ」とモスキート音のように聞こえている。このため、話を振られると「はぁ?」と返す。

これは相手が話した内容に対する「はぁ?」でなく、

“僕聞こえなかったんですけど、何か?”という「はぁ?」なのです。

何かに夢中になっているとすぐ音声認識スイッチを切る男性。

女性は話しかけてから、2.3秒待って本題を始めると、話がスムーズになるそうです!笑

この後、女性の機嫌の治し方や職場で役立つ会話のワンポイントアドバイスも!

女性に「○○と私、どっちが大事なの?」と聞かれたら、、、、

職場で男性上司に報告・相談をするときの伝え方は、、、

正解を知りたい皆様、詳しくはご講演をお聞きください☺

男女は対話スタイルだけでなく、所作や眼球制御も異なるが、これは完璧なペアの装置、つまり共存しなければならないことを意味している。

最後に、「男女は互いに違うことを認識し、“愛”の幻想を捨てたとき、最強の組み合わせとなり、最高のパフォーマンスを生む。組織の中でも男女脳が混在することで、気づき、発想、コミュニケーションなどの種類が増えていき、発展していくのではないでしょうか」とまとめられて終了となりました。

男女の会話のエピソードなどたくさん交え、笑いあり楽しく解説していただきました!

すべてはご紹介しきれませんでしたので、ぜひ皆様にもご講演を聞いていただきたいです。

お好きな映画俳優のお話や、前日のご講演で北海道に行き、旭山動物園に行かれた話など、控室でも気さくにたくさんお話していただき、とても明るい気持ちになりました☺

また、今回都内でのご講演でしたので、ご講演後旦那様が外にお迎えに!

さすが黒川先生!ご夫婦仲良しで、ほっこり幸せな気持ちとなりました♡

今、ご依頼が大変多く、非常にご多忙のようです。

皆様からのお早めのお問合せ、ご依頼、お待ちしております。

(文・スタッフY)

2019年7月 今泉清先生の講演を聴いてきました2019/12/23

ラグビーワールドカップで、日本が世界ランキング2位のアイルランドに勝利!!🎊

私も生放送で見ていて、とっても興奮しました!

そんなラグビー熱が日本で高まったのは、2015年のラグビーワールドカップで、

日本代表が南アフリカ代表に勝った試合でしたね。

私も偶然(!)見ていて、初めてまともにラグビーを見たのですが、面白さに虜になりました✨

2015年、ラグビー日本代表はなぜ勝てたのか?

勝つために何をしたのか?

そんなお話を、ラグビー元日本代表の今泉清(いまいずみきよし)先生のご講演で聴いてきました。

明日から会社で使えるような内容もたくさんあり、お話もお上手で良い講演でした!

どんなお話をしたか、少しだけご紹介させていただきます。

2015年のラグビーワールドカップに向けて、エディー・ジョーンズ氏が日本代表のヘッドコーチに就任した時、日本が南アフリカに勝てると思っていた人は、世界にも、日本の関係者にもいないという状況だったそう。

世界ランキングでも大きく差があり、日本代表はその前にもニュージーランドに歴史的大敗をしていた。

でも、エディー氏は「南アフリカに勝つ」という目標を掲げ、宣言した。

「これができれば勝てる」という青写真を選手たちに提示して、それに至るにはどうすればいいか、という逆算方法で指導をしていった。

1対1では負けるが、南ア1人に日本3人でタックルすれば倒せる。

じゃあ3倍走れるようになれば勝てるだろう、と。

合宿で一日中走り込みや体力づくりなどを行い、一年で173日間もそのような練習をしていた。

とてもハードな練習だが、「歴史を変える」という目的があったので、選手のモチベーションは高かった。

それを続けていると、

三か月ほど経つと、「ひょっとしたらもしかして勝てるんじゃないか」と考えるようになり、

もう三か月経つと、「勝てるんじゃないか」

もう三か月経つと、「勝てるでしょう」

大会直前には、「絶対勝てる」というマインドに変わっていった。

GROWモデルというコーチングの手法があるが、

ゴール=自分たちがなりたい姿から逆算して、何を積み上げていけばよいのかを考え、PDCAサイクルを回していく。

そして、小さなことから成功体験を積んでいく。

この最高の成功例が、2015年の日本代表が南アフリカに勝てた試合なのだとのこと。

もちろんマインドや練習方法だけでなく、現地の気候やレフリーに合わせた戦略の準備や、コミュニケーション力の向上、グラウンドにコーチが不在となるラグビーに必須のチーム力、そしてワンチーム・ワンハートになる団結力をつくること。

それらをしっかりと行ったうえで、「勝てる」マインドとイメージを作り上げることで、勝つことができた。

このような手法はラグビーに限らず、会社の中でも、ディスコミュニケーションを防ぎ、社員が同じ目的を持ち、それに向かって一つ一つ目標を達成していくことで、チーム力、ひいては会社の力も良くなっていくとのこと。

特にコミュニケーションについては、国際的なチームが特色のラグビーをやっていてよくわかるのが、日本人は、返事だけが良いということ。

「わかったか!」と聞かれ、「はい!!」といい返事をしていても、

「じゃあどういうことを言ったか説明してみろ」というと、説明できない人が多い。

伝える側が伝わったと思っていても、理解していなかったり、間違って伝わっていると、時間も労力も無駄にしてしまうので、お互いしっかりと、対話・傾聴を行うことが大切とのこと。

ラグビーで大切な、目標設定・マインドセット・コミュニケーション。

それらはビジネスの世界でもとても大切なことなのだと学びました。

今泉先生はとてもクレバーな方で、スライドも使って分かりやすく説明していただけて、とても良い講演でした!是非お勧めです!

お問合せお待ちしております☺

(文・スタッフO)

2019年9月 田嶋智太郎先生の講演を聴いてきました2019/12/16

先日、弊社お得意様のご講演会へ田嶋智太郎(たじまともたろう)先生のご講演を聴きに行ってまいりました。

田嶋先生は経済アナリストとしてご活躍されています。

今回のご講演テーマは「東京五輪開催で⽇本経済と企業経営はどうなる?どうする?~今後のアベノミクスとの向き合い方~」

残念ながら講演の内容を詳しくは書けませんが、

経済アナリストとして株価の動きからみた現状とこれからの経済動向についてお話をいただきました。

冒頭では今回の主催企業の株価情報も😮✨

「株なんてわからないよ~」という方も、資料を交えながらご説明いただけます。

他にも経済関係のお話をされる先生もいらっしゃいますがひと味違った視点からのお話は新鮮でした!

さらに、先生の熱い語り口にも引き込まれるご講演でした😤🔥

(ご講演後は額に汗も光っていらっしゃいました)

株にご興味がある、今後の経済はどうなるか気になる方のお問い合わせ、お待ちしております!

(文・スタッフK)

2019年7月 蝶野正洋先生の講演を聴いてきました2019/12/12

先日、“黒のカリスマ”蝶野正洋(ちょうのまさひろ)先生の安全大会でのご講演を聴いてまいりました!

プロレスラーとして、また、年末のバラエティ番組などでも大人気の蝶野先生ですが、最近では救急救命や地域防災の啓発活動にも尽力されています。

安全大会では、現場で作業する方が知っておくべき心がけについてお話しいただけます。

ご講演は、蝶野先生の入場曲が流れる中、現役時代の映像を投影しながらのご登壇、さらに「ガッデム! I am CHONO!」でスタート。

危険を伴うプロレスという現場で活躍されていた蝶野先生。

闘魂三銃士の橋本真也選手が40歳の若さで亡くなってしまったこと、三沢光晴選手がリング上の事故で亡くなってしまったことをきっかけに「しっかりと選手の危機管理をしなければならない。何か一人でもできることはないか?」と考え、2010年にAEDの講習を受けられたそうです。

救急救命は、プロレスなどのスポーツ選手だけではなく、外で作業をしている方や普通に街を歩いている人にも知っておいてほしいこと。

都会の街中では、怪我をしている人や困っている人を無視してしまうこともあるが、それはその人が冷たいのではなく、「大丈夫かな」と思いつつも何をすればいいかわからないから。

まずは声掛け(この一歩が難しいのですが)、そして応援を呼び、AEDを持ってきてもらう。

もしも救急車が来るまでの間に体調が急変し、心臓が止まってしまったら…

最悪の状況を回避するために、AEDの使用方法を学んでおくことが必要です。

そもそも、AEDを使用しなければならない事態を避けるということも必要!

昔は、クーラーも無い蒸し暑い中で、水も飲まずにひたすら練習をしていたが

最近はこまめに休憩を取り、水分や栄養を補給するなど、効率のよい練習をしている。

仕事の現場についても同様で、こまめな休憩・水分補給が大切。

さらに、お互いの声掛けの際のポイントも教えていただきました。

「大丈夫か?」と聞くと無意識でも「大丈夫」と答えてしまいがちですが、さらに追加の質問をすることで、本当に相手が大丈夫かどうかの確認ができる。

相手の状況を正しく見極めるために、プラス一言が有効とのことでした。

さらに蝶野先生は、地域防災の啓発にも取り組んでいらっしゃいます。

きっかけの一つが東日本大震災。住民を助けようとして、多くの消防団の方が犠牲となった。

「誰かが助けに来てくれるだろう」という思いは捨て、自ら避難することが必要。

また、避難した後の避難所での生活も大変です。

日頃から、生活に必要なものをまとめて用意しておくことが大切だそうです!

最後は熱中症についても触れ、現場で働く方々にエールを送って終了となりました。

今回は割愛しましたが、お話の中では蝶野先生のデビュー戦や、東京ドームでのビッグバン・ベイダー選手との試合でのエピソードも交えお話しいただけます。

プロレスファンの方にとっては特にご興味のある内容ではないでしょうか?

お話の内容はもちろん、舞台袖でも気さくにご対応くださるとても素敵な先生です!

(若い方からもたくさん握手を求められていました!大人気ですね!)

お会いするまではものすごく緊張していたのですが、一気にファンになってしまいました…

大のプロレスファンというご担当者様も大満足の蝶野先生のご講演、おすすめです!

テレビやラジオ、イベントなどで大変お忙しい先生ですので、お早めにお問い合わせください。

(文・スタッフHI)

2019年7月 岩田公雄先生の講演を聴いてきました2019/11/29

先日、弊社お客様ご主催の岩田公雄(いわたきみお)先生のご講演会を聞いてきました!

ご講演テーマは「令和時代の日本の針路を読む」。

まずは岩田先生がジャーナリストを目指した経緯から。

先生は北海道のご出身ですが、高校を卒業し東京まで出てきた時はちょうど学生紛争が激しい時代でした。

当時都会に出てきたばかりの先生は全く状況が掴めず、その光景にショックを覚え…しかし段々と今起きていることの現場に立って物を伝える役にありたいと思うように。

出来れば一生涯歴史の接点に身を置いて人生を歩んでいきたいという思いから、縁あって大阪のテレビ局に入社。

政治や外交分野は主に東京で扱う世界になるため、経済や事件・事故の取材から先生のジャーナリスト人生は始まりました。

最初の配属は大阪府警記者クラブ。その中でも「捜査四課」を命じられました。

捜査四課というのは主に暴力団等を扱う部署です。つまり山口組の闘争事件などの担当に(!)

ある日デスクが「どうしてこんなに闘争事件起こすのか組事務所行って聞いてこい」というのに素直に従って、総本家を訪ねては小突かれるなんて経験もあったとか…。

その後「グリコ森永事件」などの取材を経てマニラ支局長に就任した経緯や、先生にとって第二の出発点にして原点となった「天安門事件」についてのお話に。

マニラから応援として北京に駆け付けた先生は学生たちの動向を探ります。

彼らの願いは何も国家転覆ではなく、もう少し自由に表現がしたい、自由にサークル活動がしたいなど民主主義の国からすればささやかなものでした。

が、中国は変わるのかと思ったのも束の間、結局武力で制圧されるという悲惨な現場を目撃することに…。

自分が弾に当たらないという保証は全くない中、本国の退去命令を無視してでも最後まで現場に居合わせた先生。

何故こんなことが起きるのかと、改めて一生涯歴史の接点に身を置いて伝える側になりたいと実感したそうです。

次にベルリンの壁が崩壊しバブルが弾けた1989年を足掛かりに、ヨーロッパの移民問題・トランプ大統領について・米中の覇権争い・北方領土問題など国際情勢についてのお話が続きます。

ヨーロッパはEUで緩やかな統合に向かっていたものの、最近は他国からの移民・難民によって自国民に不利益になっているために自国主義の傾向が強まっている。象徴的だったのはヨーロッパだけれど、自国主義はアメリカにも現れ――等、流れるような話術は流石でした。

最後に国内政治について。

先生が最初に知り合った政治家は小泉純一郎氏でした。

当時はまさか将来総理大臣になるとは思っていなかったとか。

小泉政権も長期政権でしたが、安倍政権はそれを超える長さとなっています。

戦後の歴代内閣総理大臣の通算在職日数は以下の通りです。

①安倍晋三氏 現在進行形

②佐藤榮作氏 2,798日

③吉田茂氏 2,616日

④小泉純一郎氏 1,980日

⑤中曽根康弘氏 1,806日

(以下略)

安倍氏は8/24(土)で佐藤榮作政権を抜き戦後最長日数になったと報道されていましたね。

ちなみに11/20(水)まで政権を維持すれば戦後どころか明治以降最長だった桂太郎政権(2,886日)を抜いて歴代1位に浮上することになります!

しかし長ければいいというわけでもありません。

少し前、一年に一回総理大臣が代わっていた時代の不信感は確かにまだ癒えていませんが、現状はあまりに自民党一強。

かつての1993年頃のように、健全な与野党・二大政党がありどちらに交代しても国を安定して運営していける体制が必要なのではないか、今後日本がどうなっていくのか真剣に考えなければならないのが令和の時代ではないかと先生は説きます。

外交問題・年金問題・少子高齢化など問題が山積みな中、残念ながら「国家としてのビジョン」を持っている政党が与野党共にありません。今求められているのはそれを提示していくこと。

GDPの構造を見直したり「はやぶさ」に見られる技術を集約したりなどひとつひとつしっかり点検していけば、10年後20年後に変わっていくのではないか。

日本の国民性は各国からも評価されているのだから、日本という国をいかにして高めていくのかを私たちも考えていかなければならないのではないか、と投げかけて終話しました。

この続きはぜひ、先生がご出演されている各番組で(笑)

岩田先生は控室でのお人柄もとてもよく、私たちともニコニコと温和な雰囲気でお話しくださいました(´▽`*)

「報道ライブ インサイドOUT」「ミヤネ屋」「ウェークアップ!ぷらす」などでご活躍中の先生のお話、聞いてみませんか?

お問い合わせお待ちしております(∩´∀`)∩

(文・スタッフHA)

2019年7月 栗原冬子先生の講演を聴いてきました2019/11/08

先日、弊社クライアントご主催の安全大会へ栗原冬子(くりはらふゆこ)先生のご講演を聴きに行ってまいりました!

栗原先生は元・全日空の客室乗務員でもいらっしゃり、現在はアロマや健康に関する様々な資格や客室乗務員時代のご経験を活かしながら健康、美容、接遇関連をトータルで学べるご講演やサロンの経営をされています。

今回のテーマは「安全は健康管理から ~危険を招く⽣活習慣病の予防~」としてお話を頂きました。

★安全大会へのご案内は当社限定です!

まず、生活習慣病について。昔は成人病と言われていたが若い人でも生活習慣の乱れが原因でかかるということで生活習慣病と呼ばれるように。

大腸がん、痛風、糖尿病などの病気がその中に含まれます。よく耳にする病名ですよね。

生活習慣の乱れは体内時計が乱れることに原因があるそうです😨

体内時計とはお腹が空いたり眠くなったりするリズムのことで90分、1日、1週間、1月、1年というターンで体は認識しているそうです。

体内時計を正すには朝、光を浴びることがポイント。

朝、太陽の光を浴びることにより網膜で光を察知して脳が朝だ!と認識します。

そして朝ごはんを食べると体が目覚める。

⇒これで1日のリズムがリセットされるそうです。

そのため、朝カーテンを開けないでいると体が時差ボケを起こしてしまうとのこと。

私もお休みの日はカーテンを閉めたまま寝てしまっていることがあるので要注意です😂

光を浴びて体が目覚める⇒体温上がる⇒脳がどんどん活性化&ホルモンが分泌されるという流れになるのですべてのスイッチがONになるのが太陽の光というわけですね。

また、夜眠くなるためのホルモン“メラトニン”の材料(セロトニン)を作るにも太陽の光を浴びることが関わってくるそう。

つまり、朝太陽の光を浴びないと夜眠くならず不眠症になってしまうということ…!

光は15~30分浴びるとスイッチがONになり、雨や曇りの日でも紫外線が出ているので効果があります🌞✨

また、ストレスも生活習慣病の要因に。

原因は様々ありますが種類としては2つ、

良いストレス:プレッシャー、緊張感など と 悪いストレス:対人関係など です。

人には悪いストレスに対する防御機能が備わっていますが、あまりにもたくさん受けると防御機能が働かなくなりガンやうつ病などの原因にもなってしまうそう😫🚑

それでは悪いストレスはどうやって減らせばいいのでしょう?

生活リズムを正す、十分に睡眠を取る、バランスの取れた栄養をしっかり取るなどが大切とのこと。

栄養をとるための食べ物やコレステロ―ル、十分な睡眠を取るためのお話もしていただけました!

気になるところでありますが、詳しくはぜひ実際のご講演を聴いていただければと思います😉

最後に呼吸法を意識しながらのストレッチ。

人間は1日に1万~3万回も呼吸をしているそうです。意識したことは無いですが改めて見るとすごい数字ですね!

また、深い呼吸のほうが長生きするとも言われているそうですよ。

逆に、ため息は体からのSOSで吸う息ばかりで吐くことを忘れてしまっているというサイン。

深呼吸をする時は吐いてから吸うのが正しい呼吸だそうです。

吐く息で体の中の老廃物やストレスを出していくイメージですると◎

呼吸のイメージを持って深呼吸を繰り返しながらストレッチをすると体が伸びてとても気持ちよかったです🙆♀️

一緒に聴講へ行った弊社・代表ものびのび~とがんばっておりました💮

先生はアロマ(香り)の専門家でもあり、少人数の会場であればアロマのスプレーをしていい香りの中でストレッチなど行うこともあるそうです。

私も控室で嗅がせていただきましたがリラックスできる香りで心が落ち着きました☺💖

帰りも途中までご一緒させていただいたのですが朗らかなお人柄で親しみやすい方でした。

健康の知識を得ながら体もほぐせるご講演、ぜひご依頼お待ちしております!!

(文・スタッフK)

お問い合わせ・ご相談は

- [受付]9:00~18:00

[定休]土日祝 - 03-5386-3341

日本綜合経営協会は、全国47都道府県を対象に講演依頼に基づく講師派遣や、企画提案などを行なっております。

主催者の開催目的に合わせた最適なご提案から、手続き運営サポートまで。業歴50年、経験豊かな当社スタッフにトータルでおまかせください。