2018年10月 河合雅司先生の講演を聴いてきました2019/05/23

昨年秋のこと、弊社お得意様ご主催による河合雅司(かわいまさし)先生のご講演を聴講してきました。

河合雅司先生と言えば、そう💡ベストセラー「未来の年表 人口減少日本でこれから起きること」(講談社現代新書)の著者でいらっしゃいます✨✨

多い時は月に20回、1日3回講演もあるとのこと!恐るべしご多忙ぶり!!

今回、ご主催役員の方が河合先生の著書を読み、ぜひご講演をお願いしたいと達てのご指名。

お時間をご調整頂き、お願いすることができました。ありがとうございます💕

ご講演テーマは「人口減少という『静かなる有事』に賢く対処する」。

ご講演の中身はオフレコになりますが、

①河合先生の研究データに基づく現状について

②人口減少が引き起こす5年後、10年後、50年後etc…の未来予測について

③その人口減少にどう対処していくかについて

の三部構成となっております。

地場にあわせたデータを入れ、わかりやすく解説頂けます。

詳しくはぜひご講演をお聴きください!

続編である「未来の年表2 人口減少日本であなたに起きること」も大ヒットの河合先生。

2019年は新たな著書を執筆されるとおっしゃっていました。とても楽しみですね!

人口減少していく未来はどうなっていくのでしょうか?

人口減少問題に関するご講演を、とのお問い合わせも増えております。

皆様からのご依頼、お待ちしております☎

(文・スタッフY)

2018年11月 山本昌邦先生の講演を聴いてきました2019/04/25

昨年秋のこと。弊社お得意様主催の記念講演会にて、「リーダーの条件~一流選手から学ぶ 目標達成へのプロセス~」と題した山本昌邦(やまもとまさくに)先生のご講演を聴いてきました。

前半は、一流選手たちがどんな特徴を持ってどのように成長していったか、

後半は、一流選手たちをどんなテクニックで育て、チームをマネジメントしたか、

と、講演の流れを伝えてからのスタートとなりました!

まず前半。

長友佑都選手は、愛媛の中学を卒業後、サッカーの強豪である東福岡高校へ。頑張っていたが、大した活躍ができず、どこのプロからも声がかからなかった。東京の大学へ進学するも、一年目はスタンドで太鼓をたたき応援のみ。これではダメだと懸命に努力。FC東京へ誘ってもらえ、プロの世界へ。現在に至る。

本田圭佑選手は、中学の時ガンバ大阪ジュニアユースに在籍していたが、高校ではユースで落とされ、15の春に挫折を味わい、金沢の星稜高校へ。雪まみれになりながら努力を重ね、高校選手権で活躍、プロの世界へ戻ってきて、今はW杯三大会連続ゴールを決めるほど世界で活躍している。小学校の卒業文集に、40億稼ぎ、セリエAで10番をつけると。全て実現している。

中村俊輔選手は、中学の時横浜マリノスジュニアユースに在籍していたが、高校では落とされ、高校サッカー名門の桐光学園高校へ。高校選手権で準優勝し、山本氏がユースの代表監督をしていた時に呼び、今に至っている。

では、彼らを蹴落とし、高校ユースに上がった人たちは今どこに消えたのか?

残念ながら“努力する才能のない人”はこの世界に残れない。彼らは、“折れない心”、“諦めない気持ち”、“努力し続ける”という良い習慣を身に着けている。

「負けず嫌い」「自分の意思でやり、人の話が聞ける」「高い目標を具体的に持っている」という3つが一流選手に共通すること。中でも特に中田英寿選手は人の話をよく聞きに来た。

サッカーには、技術・戦術・体力はもちろんのこと、その要素を包み込む強いメンタルが必要。つまり努力し続けることが必要。

中山雅史選手というギネス記録を2つ持つ、日本一ヘタなストライカーがいた。1988年フランスのワールドカップ、骨折していたにも関わらず、唯一点を決めたのは彼だった。メンタルがとてもすごく、サッカー選手にはとても重要なこと。この強いメンタルを買われて、2002年ワールドカップの代表に選ばれた。

そして後半。

中山雅史選手と秋田豊選手は、年齢によるパフォーマンスの衰えで一年以上も候補から外れていたものの、若い選手を叱咤激励する、相談に乗る等、見事に支えてくれ、チームを勝利に導いてくれた。

“このメンバーで何ができるか”を考えられるチームが強くなる。

長いこと選手に伝えてきた言葉がある。

「勝つことが大切ではない。勝ちたいと思うことが大切なんだ。諦めないことが大切なんだ。自分がしたことに絶対に満足しないことが大切なんだ。気を抜かないことが大切なんだ。自分に期待をしてくれている人をがっかりさせないことが大切なんだ。」

もちろん勝つためにプレーをするが、負けた時はチャンピオンのように堂々と負けを認めればいい。負けを言い訳せず、チームが勝つために自分はどうすればよかったのか考え、挑戦していくことが大切である。

スポーツは人生を学べる素晴らしいもの。

人生には喜びもあれば絶望もあるが、諦めなければ成長できる。

では、リーダー(指導者)の特徴とは?

①個性を生かすこと(パーソナリティー)

②専門知識がある

③指導能力がある(説明がうまいかではなく説得できるか、選手を納得させられるかどうか)

リーダーの仕事は、教えることではなく、気付かせること。

気付かせるためには、答えに辿り着くための良い質問をすること。

試合前のマネジメント方法は?ストレスやプレッシャーをどうやって取り除くか?

ポジティブな指標を与えること、選手自身の長所や強みを意識させ自信を持たせること。

最後に、「偉大なリーダーとは、選手の感情を揺さぶり、情熱に火をつけ、秘められた資質を呼び覚ませる人だ」とまとめられて終了となりました。

人を育てることの難しさは誰でも感じること。

山本先生のお話を多くの方に参考にして頂きたいと思います!

皆様からのお問い合わせ、ご依頼、お待ちしております☎

追伸:今回の会場は一般公開されておらず、なかなか入れません!

ご講演前に、会場内部~外観、お庭まで、見学させて頂き、先生にもとても喜んで頂けました!ご担当の方、とても貴重な経験をありがとうございます💕

(文・スタッフY)

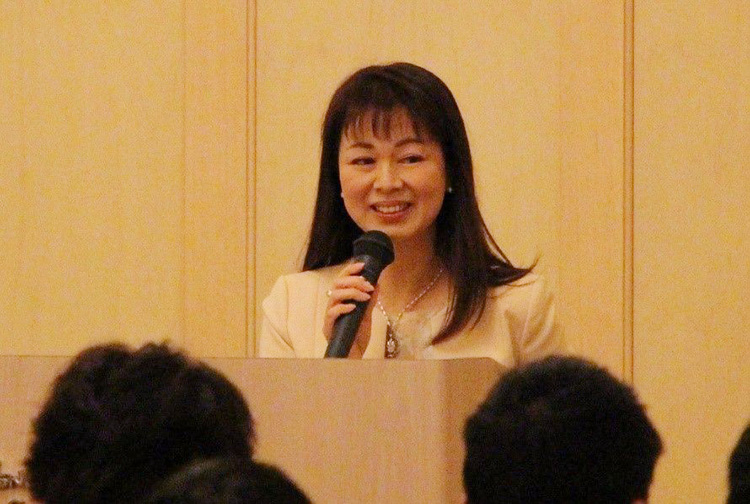

2018年12月 桐生純子先生の講演を聴いてきました2019/04/24

弊社お客様ご主催での桐生純子(きりゅうじゅんこ)先生のご講演を聴いてまいりました!

今回ご依頼いただいたお客様は、とある不動産業の大手企業さま。

優秀な営業マンの方々を表彰するお集まりの基調講演として、「不動産営業における心理学」のテーマでご講演をいただきました。

最初に、きょうは実際にコミュニケーションのワークを体験いただき、「どんな気持ちがするか?」 感じて味わっていただければ、と。

トップセールスの人ほど、相手が感じていることをしっかりとキャッチする能力がある。

ぜひ皆さんにもお客さんの立場を想像し、考えてみてもらえたら幸いです と話され、講演スタート。

さっそくワークを。座席から立って20歩移動し、出会った人とペアを組んでいただきました。

ここで桐生先生が感じてもらいたかったことは「自分と出会ったときのお客様の気持ち」。

お客様は緊張しながら、勇気を持って会いに来てくれている。

不動産のように商品が高額であればあるほど、購入・契約するまでの悩みも大きい。

売る側はどうしても慣れてしまうけど、トップセールスの人はこうしたところにもきちんと気を配っている。

次に、作ったペアで役割に分かれ、お互いに「24時間以内にあったちょっとしたいいこと」を質問しあい、お話していただくワークを体験。

これは「グッドアンドニュー」という、相手の心をオープンハートにする方法。

実際の出来事に対する考え方を様々な角度から見直すことで、ポジティブ思考を安定化、組織を活性化させる効果がある。

アメリカの大企業の朝礼・ミーティングなどでも実際に取り入れられているんだそうです。

実は人間の思考の7~9割はネガティブだと言われている。これは自分を守ろうとする脳の働きゆえ。

だからこそ意識的に「良いこと」から話すと、思考はポジティブな方向に行く。

また脳には、良いことと悪いことをいっぺんに考えることができないという特徴がある。

話題を良い方向にフォーカスしていくと、商談を明るい方向へ持っていくことにもつながる。

接客業では、最初の一言目でお客様の気持ちをこちらに向けてもらうことが大事。

仕事の話はとりあえず置いておいて、雑談する勇気も人間力。

接客する側の意識はあまり変わらなくても、ここに気を配ることでお客様の心の持ち方は変わってくる。

続いてのワーク。先程組んだペアで「○○さん いつもありがとうございます!」とお互いに言い合っていただきました。

※言い終わったら一度だけしっかりと頭を下げる(何度もぺこぺこするのではなく一度だけにすることでスマートな印象に)。笑顔も忘れずに!

このように相手の名前を呼ぶ「ネームコーリング」をすると、「この人は自分に好感を持っている」と相手に無意識に感じてもらうことができる。

一流のレストランではネームコールがルールになっていることが多いが、これはお客様をもてなす気持ちをその一瞬で伝えようとしているから。

コミュニケーションにこれと決まった正解はなく、100人いたら100通りの感じ方があると考えてほしいが、大切にされている感じや特別感がどこかにあると、人はやはり嬉しいと感じるもの。

最後にまとめを。

営業の仕事を支えるコミュニケーションは「人ありき」。

ヒューマンスキルの質とセンスに、会話力・プレゼン力・交渉力などの技術が加わることで、セールスの結果に影響してくる。

今回の講演で実際に感じていただいたことが何か1つでも現場でお役に立てれば、と講演を締めくくられました。

控室でも色々とお話をさせていただきました。桐生先生は明るくて気さくで、とっても素敵な女性でした❤

でも実は先生、元々コミュニケーションが得意ではなかったのだそう!全然そんな風には見えず、びっくりしてしまいました・・・!

苦手意識をなんとかしたいとの気持ちから勉強され、講師の道を進まれたのだそうです。。

また桐生先生には安全大会へも毎年数多くご出講依頼をさせていただいております。

これからご検討の主催者様にも、是非ご推薦させていただきたいです!

なんと年間200回ほどご登壇されているそうですので、お早めのご計画をおすすめいたします・・・!

お問い合わせお待ちしております💫

(文・スタッフW)

2018年10月 湯澤剛先生の講演を聴いてきました2019/04/23

弊社お得意様ご主催の湯澤剛(ゆざわつよし)先生のご講演を聴講してきました。

ご講演テーマは「朝の来ない夜はない。あきらめなければ必ず道は拓ける。~負債40億円からの挑戦~」

まず、現在代表取締役である株式会社湯佐和について。

事務所の拠点がある神奈川県の大船を中心に、神奈川の東側に計14店舗の飲食店を経営。

内ほとんどが大衆海鮮居酒屋。客単価3000円程、40~70代男性がメインターゲット。

湯澤先生自身は、創業者である父親が会社を大きくする様子を子供の時から見ており、“絶対に父の後を継ぎたくない”と思っていた。

当時33店舗あったお店は、サッポロビールを扱っており、「ライバルのキリンビールに入社をすれば、何となく自分のことを諦めてくれるのではないか、戻ってこいと言われずに済むのではないか」と考え、大学卒業後にキリンビールに入社、12年間サラリーマンを。

しかし、順風満帆であったサラリーマン人生が平成11年1月21日、父親である先代が心筋梗塞で急逝、ガラリと変わってしまった。

自分にとって、親の会社を継ぐことは、人生最悪の選択であったが、従業員に泣きつかれ、2週間だけ手伝うことにした。

だが、目の前で起こることに必死になって対応しているうちに“社長”と呼ばれ、気が付いたら事業承継をしており、36歳で会社を継ぐこととなった。

接客や調理など、飲食業界の経験が全くなく、マネジメントの経験もなし。

それに加え、どんな会社で、どんな人がいて、どういう状況かも知らなかった。

それが後々に影響を及ぼすが、中でも一番は、有利子負債額40億。

当時の年商は20億であり、金融機関から債務超過解消まで50年、完済に80年かかると言われ、人生終わったなと思った。

さらに恐ろしいことに、段ボール1箱分の督促状の山。ほとんどが税金と水道光熱費で、計1億円。財務はこのような状況。

では、組織はどうだったか。

33店舗あるが、店長は2人で掛け持ち。本部は正社員1人とパート数名。

“よくこれで会社といえるな、組織とは何なのか”と叫びたい気持ちだった。

そして、いざ経営をスタートするも、最初はお金を支払えていない先に謝りに行き続ける毎日。店長が売り上げを持ち逃げ、板前がお酒を飲み咥えタバコで寿司を握りお客様トラブル、従業員同士が喧嘩し警察沙汰なんてことも。

さらには家にまで督促の電話がかかり、奥様が謝る日々。

このままでは自分も家族も壊れていくのではないかという恐怖が、逆に背中を押した。

それでもなかなか覚悟が決まらなかったため、2つの工夫を。

1つは、最悪の状況(破産計画)を紙に書いた。不安や恐怖を頭に置いておかず、客観的に見つめると気が楽になり、とりあえず前に進もうと思えた。

もう1つは、期限を決めた。50年、80年とやみくもに走るのではなく、ある一定の期間(1827日=5年)を決め頑張り、それでもダメならすっぱりやめようと考えた。

こうした厳しい状況の中でも何か一つうまくいっているものを作り、それを横に展開し、全体の底上げを図ろう、つまりモデル店舗を作ろうと試みた。

店名を変え、店を綺麗にし、店長も新たに雇い、満を持してのオープン。

順調に行き、あとは横に展開するだけと考えるも、2ヶ月3ヶ月と右肩下がり。

女性やファミリー層を狙うもリピートされず、ロイヤルユーザーであった中高年の男性も来なくなり、誰も来なくなってしまったということ。

弱点に注目しがちだが、弱点だらけの企業は強みを見つけて状況を変えることが必要だと気が付いた。何を選ぶかではなく、何を捨てるか、が大事である。

中高年を再度ターゲットとして2か月後、売上が1.5倍、利益が2倍になった。

しかし、そう簡単にはいかず、、、良くなってきた矢先にアメリカでの狂牛病問題。利益30%あった吉野家のFC5店舗が利益ゼロに。

居酒屋部門を叱咤激励、そうして平成18年の12月過去最高利益となった。ついにどん底から抜けたと思った。

だが、本当の地獄はここからだった。

平成19年1月に大規模な食中毒で営業停止、2月に大事な会社の社員が重度の糖尿病で亡くなり、3月に店が火事。とことん嫌になってしまった。

経営者になり9年経っていたため、もう辞めようと思ったが、従業員の反対を受け、そこから“人材こそがすべて”人を大事にし、安心して働ける会社を作ろうと再スタート。

それでもまだ20億の借金が残っており、気が付くと利益優先の経営に逆戻りであった。

その時、ある経営者に、「何のために経営しているのか」と問われた。

「借金返済のため」と答えると、「社員は先代の作った借金を返すために働いているのか」と言われ、返済のことしか考えていなかったことに気付かされた。

では、何が経営の目的なのか。

考えた末、一緒に働いている社員とともに成長し幸せになりたい、地域に必要とされる存在となりたい、と「人が輝き地域を照らし幸せの和を拡げます」という経営理念を掲げた。

経営者となり16年、40憶あった負債は1億5千万に。

なぜここまで来られたか。

経営者として一番必要なのは諦めないこと(折れない心)ではないか。どんなに厳しい状況でも、自分の心の受け止め方ひとつで、人生を諦めずに幸せな生活を取り戻せる。

そして何より“人”。社員を幸せにすること、社員が幸せである企業が繁栄していくのではないか。

最後に「諦めなければ道は拓ける、朝の来ない夜はない。信じて進めばいつか目指した姿にたどり着ける」と熱いメッセージで、終了となりました。

とても響くご講演で、経営者様向けの講演会で大変好評の理由がよーくわかりました😊

ご講演前後には控室で気さくにお話頂け、懇親会にもお付き合い頂きました!ありがとうございます💙

現役の経営者であるため大変ご多忙の湯澤先生ですが、ぜひたくさんの経営者様に聴いて頂きたいと思いました。ご依頼、お待ちしております。

(文・スタッフY)

2018年12月 平松類先生の講演を聴いてきました2019/04/22

先日、長年お付き合いさせていただいているご主催者様の講演会にて、平松類(ひらまつるい)先生のお話を聞いてまいりました。

いつもお忙しい中で、お時間を調整いただき、本当感謝です!

今回は『後悔しない病院のかかり方』のテーマで、通常90分のご講演のところ、60分でお話いただきました。

各メディアへご出演されている先生ですが、2年前の24時間テレビでのドラマの医療監修とともに、お医者さんとしてご出演された経験があるとのこと。(ご覧になられた方もいるかと思います。)

その際セリフも用意され、(病気の話は慣れているものの)一言のセリフでもお家で50回くらい練習されたそうです。

しかし本番、一言のセリフでも数回取り直しをされ、いざ放送となると、セリフだけカットされてしまったという落ちに、みなさん笑われ、つかみはばっちり◎

講演では、お医者さんへの伝え方のコツについてお話いただきました。

・治療を行う本人、もしくはその家族が、願っている結果が、お医者さんによって施された治療の結果とは異ならないようにするためには?

(ex 本人は痛みをとってほしかったが、希望をしっかり伝えなければ治療は、痛みではなく延命優先となってしまう)

・自分の本当に求める場所の治療をしてもらうためには?

(ex お腹が痛くて、、、、最近は腰も痛い。と言ってしまうと、本当はお腹の痛みを治してほしいのに、緊急性や治しやすさを考え、腰の痛みなど別の症状の治療をされてしまう)

ただし、これはいい医者にかかることが大前提。

藪医者も数%ほどいるそうなので注意してくださいね!

藪医者にあたらないためには、口コミが大事とのこと。

インターネットの口コミではなく、周りの人からの口コミに耳を傾けてください。

良い先生はその人によって変わってくるので、まずは良くない先生の情報を集めるといいみたいですよ!

60分講演で、お話を詰められていると伺っておりましたが、わかりやすく、最後には落語もお聞きすることができ、とても勉強になりました。

ちなみに、講演前にスタッフKが乱視についての悩みを相談したところ、アドバイスもいただきました!優しい!

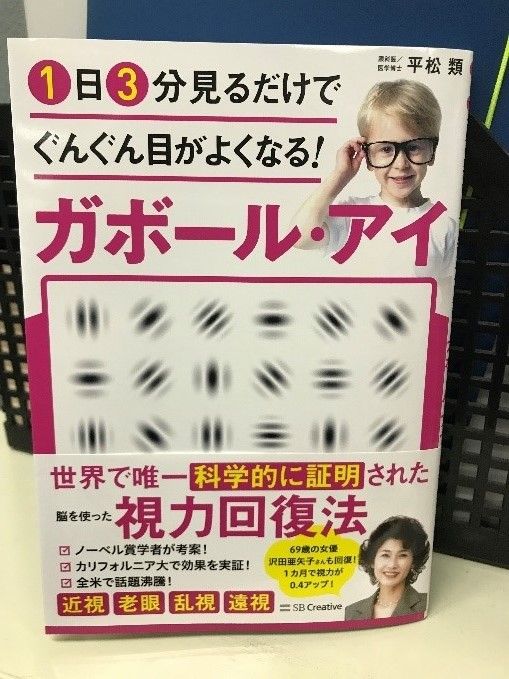

さらに、平松先生が今月ご出版された最新書籍『1日3分見るだけでぐんぐん目がよくなる! ガボール・アイ』にも解決の糸口が!

これは眼球ではなく、もう一つの視力の決め手となる、情報処理を行う脳を鍛えることで回復につながるという方法だそうです。

「世界で唯一科学的に証明された」回復法なのに、1日3分から始められるお手軽さ。

しかもやり方は、表紙のような模様の中から1つ選び、その模様と同じものを探すという単純なもの。

難しいとか面倒なことはないので、簡単に、短時間でできるので、持続してできそうです!

これは実践するしかない、ということで、効果がでることを期待して、続けてみたいと思います。(信じている方が良い結果となるそうです!)

ご講演のお問い合わせ、書籍にご興味ある方はお手に取っていただければ幸いです😊

(文・スタッフT)

2018年11月 福澤朗先生の講演を聴いてきました2019/04/19

先日とってもとっても長年お付き合いさせて頂いているある法人会様ご主催による、福澤朗(ふくざわあきら)先生のご講演を聞いてきました!

まずは席の後ろの扉から(!)サプライズ的にご登場。

ステージまでの道のりで皆さまと軽く交流しつつ、掴みは勿論あの名言。

「ジャストミーーート!!」

会場内に響き渡りました。沸き起こる笑いと歓声。流石の一言です。

今回のテーマは「心をのせたコミュニケーションが人生を豊かにする」。

込める心のお話かと思いきや、今回はコミュニケーション「技術」のお話だと先生は最初に仰いました。

心を込めて字を書きなさい・本を読みなさい、なんて言われてもどう込めればいいかわからないのは、それを乗せる技術がないから。

「最近の若者は聞く耳を持たないなぁ」なんて思ってしまうのは、多くの場合伝え手側に非があるから。

ちゃんと表現したり伝えたりするためには、心を込めたコミュニケーションをするためには、技術が必要なのです。

じゃあ、どうすればいいのか?

言葉には3つの要素があります。

その要素を全てきちんと使い分けることが出来るようになったなら、ともすれば現状それほどはっきりとは映らない白黒テレビ的な話し方が、くっきりと映るカラーテレビにレベルアップします!

そしてそのカラーテレビを、更に3Dテレビにするためには……?

その具体的な秘策は、実際にご講演をお聴きください💡

(ヒントとして…このうちひとつをすごく有効活用していたのは某テレビショッピングの元社長さんです笑)

その他にも会場全員で言葉を明るく発音するための発声練習や、表情筋・舌筋&口輪筋(※滑舌に関わります)を鍛える実践的なトレーニングを行います。

筋肉は使わないとどんどん落ちてしまいますよね。それは表情筋や舌筋や口輪筋も同じです。鍛えないとたるんでしまう……。

一説によると子どもは言葉で伝える手段が未熟なため、それを補うべくあんなに表情が豊かなんだそうです。大人になると言葉によって伝えることを覚えていくので、逆に表情の動きがなくなっていくんですね。

つまり年を重ねるにつれ滑舌が悪くなったりするのは、顔の筋肉が全体的に衰えるから。想像するだに恐ろしいので早速教わったトレーニングを実践しようと思います。

なかなかの光景になるので、部屋で一人の時に(笑)

余談ですが、喋るという行為は抜群に脳内を活性化させ、ストレスを軽減させる効果があるんだとか。

喋って鍛えて認知症予防にも!(今回の聴講者は年配の方が多かったのでピッタリ◎)

と、ここまではコミュニケーションにおける「話し方」についての内容でした。

ですが、コミュニケーションは話すだけのものではないですよね。もちろん聞き方のテクニックというものもあります。

「聞く」と「聴く」の違いとは?

「傾聴」と「ペーシング」がもたらす効果とは?

会話の最中つい使ってしまいがちな、ともすれば関係を一瞬で悪化させるある一言とは?

などなど。こちらも具体的にはご講演の中で💡💡

福澤先生のお話は、ご自身も冒頭で仰っていましたが、堅苦しい講演というよりは予備校の授業・セミナーのような雰囲気です。私もきっちり4時限分受講してきましたよ(`・ω・´)

事情により75分程度のお時間になってしまったのですが、目いっぱいそのノウハウをお伝えいただきました!

(本当は90分でもオーバーしてしまうくらいの勢いだそうです)

締めくくりはもう一つの名言である「ファイヤー!!」。

最後まで賑やかさいっぱいの時間になりました。

知名度抜群、会場を巻き込んだあっという間の楽しいお話です。

お問い合わせお待ちしております(*´ω`)✨

(文・スタッフHA)

2018年9月 宮田修先生の講演を聴いてきました2019/04/18

かなり前のお話になってしまいましたが、お得意様主催の宮田修(みやたおさむ)先生のご講演会へ行ってまいりました。

今回は町田でのご講演だったのですが、実は先生、NHK時代には町田にお住まいで、毎日小田急線で代々木八幡・NHKまで通っていたそうです😇

「今日は昔を懐かしんで久しぶりに小田急線に乗ってまいりました。」と講演スタート。

先生は現在、神主さんとしてお祭りなども執り行っていらっしゃいます。

それでは、どうやって神主になるのでしょう?

まず、神主になるには学校へ行くそうです。そのような学校があるとは驚きですよね😲!

先生は通信教育を受けられましたが、学校を卒業すると神主の資格がとれるとのこと。

入学したのは53歳のころ。(なんとまだNHK現役時代です!)

学校の教科書は山のようにあったそうで、はじめのうちは53歳にもなってなんで勉強しないといけないんだという気持ちになった。

けれど、教科書を開いてみるととっても面白かった。

いままで学校でしてきた勉強とはちがう、「こんな世界があるんだ!」という内容とのこと。

では、どんなことを学ばれたのでしょうか💡

先生曰く、日本人の伝統的な考え方を学んだそうです。

具体的に2つ挙げると

① 労働観

働くということは本来神様がやること。

神様はとても忙しいので「働く」ことを人間に委任している。

だから私達人間は尊いことを任せてもらっているという考え方。

② 命について

過去から未来へ、親から子への命のバトンをいまは自分が預かっているという考え方。

だから祝詞にも「子孫(うみのこ)の八十(やそ)続き 五十檀八桑枝(いかしやぐわえ)の如く」とある。

他にもNHK時代のスポーツ実況の練習方法や厳しいアナウンサー業界のお話などもあり、普段ではなかなか聞くことのできない世界のお話を聞くことができました✨

さすが元アナウンサーというだけあって心地いいお声でお話いただけます😉

先生は釣りがご趣味で、週末などお出かけになられることも多いそうです🎣🌊

初めてお目にかかりましたが、いい意味でイメージと違ったおちゃめな先生で、控室や帰りの電車でも気さくにお話させていただけました。

お問い合わせお待ちしております!

(文・スタッフK)

2018年9月 片山裕介先生の講演を聴いてきました2019/04/17

当社の大人気講師 元イトーヨーカ堂執行役員 片山裕介(かたやまゆうすけ)先生の講演現場へ行ってまいりました。

今回は普段とは少々違い中国の方々を対象にした講演会です。

昨今、中国からは観光目的ではなくビジネス研修の団体ツアーで来日する方々が増えているようで、日本にある中国系の旅行会社と研修をコーディネートする中国系のコンサルティング会社とがタッグで企画しているパターンが多い模様。中国国内のビジネスも拡大し続ける中、勉強熱心な経営層や若手リーダーが多く、業種・業界問わず様々なツアーが組まれています。当社にも各所からの問い合わせが増えており、ある講師の方(某“誰でも知っている有名流通企業”の元社長・会長)などご講演の三分の一が中国の方に向けたものになっているとか(!)。

今回はアパレル企業役員の研修ツアーで、かなり若い参加者も見えました。

セブンイレブンの出店はアジア全域に及んでおり、名の通ったブランドとなっていますから、中国の経営層もそのノウハウには興味津々です

さて、片山先生によれば、セブン&アイの売上規模はなんと11兆円、小売業としては世界第二位。特徴は「グループ261社すべてが小売業」であることで、これは世界でもナンバーワンだろうとのこと。その中で、創業者 伊藤雅俊氏、セブンイレブンを作り上げた鈴木敏文氏と、日本を代表する二人の経営者から直接 薫陶を受けたのが片山先生。今回は指名でのご依頼でしたが、まさに適任。

当日はやや早めに会場入りし、通訳の方(中国人)と疑問点のすり合わせ。通訳の方はセブンイレブンのカフェラテが大好きだということで、その話からセブンカフェの裏話に発展。発売初年度あまりに売れすぎた(なんと600億円!)ので、すぐに商品を刷新するようトップが指示したこと(つまり現状維持ではなく飽きられてしまう前に先手を打つということですね)、テイストは日本人の好みに合うよう某シアトル系コーヒーチェーンの逆のプロファイルにしている、など始まる前から興味深いお話が。

講演テーマは「激変する経済環境と中小企業の戦略 ―セブン&アイHLDの戦略に学ぶ―」。

海外の経営層にも響くその講演内容をほんの少しご紹介します。

戦後日本の市場の変化

まず戦後日本が経験した歴史から説き起こす片山先生。と言うのも、いま中国では、「戦後日本が順に経験した市場の変化が、並行しつつジグザグに起きている」という見立てがあるから。

【売り手市場から買い手市場への変化】=【量の追求から質の追求への転換】、その背景にある【高度経済成長からバブル経済への流れ】、そして【バブル崩壊からデフレ経済へ】というプロセスを踏まえ、「世の中の変化の下で起こっている、“お客様がどう考えを変えていっているか”ということを常に見る」こと、「これまで何があったのか、これから何が起こるのかを冷静に考える」ことが重要と説く。

また「変化対応には軸が必要」(どこに立っているか分からないのに変化への対応は出来ない)ということで、それはすなわち「何を精神的な基盤にしているかが重要」である、と。

つまり理念を重んじる経営ということですが、ここは実利を重んじる中国の商習慣と大きく違う部分かもしれません(ちなみにセブン&アイの場合は伊藤雅俊氏の考える「商人道」がその精神的基盤)。

いずれにしても「よく時代の変化を見ること」―このことは講演中に何度も繰り返し強調されていました。これから変化の季節を迎える中国社会でのビジネスにとっても、こうした考え方は等しく重要であるに違いありません。

本業ぐらい可能性のあるものはない

バブル期に沸き起こった財テクブーム(株や土地への投資)には企業もこぞって乗り出した。ところが当時の伊藤会長は「君達はいつから不動産屋になったのか。儲かる儲からないではない、そこには喜びがないではないか」と言ってやらせなかった。そしてバブルが崩壊してみると、会社は不良債権がゼロだったどころかほとんど無借金経営で生き残った(なんと現在も自己資本比率は8割近い!)。

これは「本当に大事な考え方」だと片山先生。「本業ぐらい可能性のあるものはない。本業を要素に分解し、その中で一つでも突出すればすぐ差別化できる」と非常に有効なヒントを出されました(どういう風に分けていくかなど具体的な部分はぜひ講演で)。会社が伸びてくれば、つい手を広げがちなのは万国共通ですものね。

これからの市場の変化

日本では今まで考えもしなかった“終活市場”が誕生し、片山先生も実際に一万円を払って終活セミナーに参加されたそう(意外にも片山先生よりも若い世代の聴講者の皆さんが行ってみたいと興味ありげ)。

中国でもこれから予想もしないビジネスが出てくること、そうした環境下で競争に勝ち残るための考え方として、「競争の真の相手は世の中の変化である。変化し続けること、変化と真摯に向き合うことが大事」ということを強調。そして現在の市場で起こっているパラダイムシフト(“マス”から“パーソナル”へ)についても、「変化の表面ではなく根底にあるものを見ること」が必要だと説かれました。

最後は記念撮影。

冗談で笑いを取りつつ(さすが落研出身!国境を超える笑いのセンス)、ところどころ語りかけながらのスタイルでしたので、みなさん集中して聴かれていました。

中国の方へ向けた講演内容(セブン&アイのどんなところに注目しているか、興味を持って知りたいかなど)のカスタマイズも柔軟に対応していただけますし、配布資料(レジュメ)の中国語版が必要な場合もご相談ください。

お問い合わせをお待ちしております。

2018年9月 渡瀬謙先生の講演を聴いてきました2019/04/16

先日、弊社お得意さまご主催の、サイレントセールストレーナー・渡瀬謙(わたせけん)先生のご講演を聴いてきました!

ご講演テーマは『口下手でも売れる!サイレントセールス「4つのステップ」~トップ営業マンが無意識にやっていること~』。

営業マンの方々ご対象の、社内研修のご依頼でした。

さっそく、営業という仕事の流れを、4ステップに分けて解説。

①アイスブレイク→②ヒアリング→③プレゼンテーション→④クロージング

それぞれのステップで気をつけるべきことは異なり、一口に“営業”といっても4職種の仕事を担当しているようなもの。いわゆる“売れている人”はこの段階ごとの切替えが上手く、無意識にできてしまう。

続いて、4つのステップそれぞれについて解説。

①アイスブレイク

お客さんに買う気になってもらうためには、まず相手の警戒を解かないとその先の話も聞いてもらえない。たかが雑談、と軽く見られがちだが、最も重視すべきステップ。

ずばり、 “いかに相手に喋ってもらうか”が警戒を解いてもらう鍵になる。自分が話さないと!と頑張りすぎることも、場を盛り上げたり笑い話をしたりする必要もない。

名刺交換のときには相手の名前をフルネームで読み上げ、読み方を確認。珍しい名前や読み方が複数ある名前は相手に訂正してもらえる=相手に話してもらえるので、絶好のチャンス!

初対面の人に話してもらうためには、“相手との距離が近い話題”を選ぶのがコツ。より距離が近い話題を選んだほうが、警戒を解きやすい。

売れている営業マンはこれを無意識にやっている。

長時間の研修では名刺交換~軽い雑談のロールプレイングを渡瀬先生 対 参加者で行うそうです。その短い時間で、売上上位の営業マンが誰なのか大方見抜いてしまえるのだとか!!

②ヒアリング

先生から、とある聴講者の方へ「明日のお昼は何を食べますか?」と質問。

突然の質問に『どうしようかな…』と考えてしまい、すぐには答えが出てきません。

では次は、聞き方を変えて。 「昨日のお昼は何を食べましたか?」『おそばでした』→「じゃあ今日のお昼は?」『ラーメンです』→「では明日のお昼は?」『麺類が続いたから、明日は魚の定食がいいかな?』

このように“過去→現在→未来”の流れで聞くと、先ほどとは打って変わってスラスラと答えられていました。

営業として相手から一番聞きだしたいことは“この先どうしたいのか、どうする予定なのか”という未来のこと。

こうした聞き方であれば相手がどういう考えを持っている人なのかもわかる = 商品提案や売り方に活かすこともできる。

③プレゼンテーション

上手い営業はしっかりヒアリングして相手が何を知りたいのか把握し、相手に合わせてカスタマイズした説明をする。

今はわざわざ実店舗へ行かなくても、インターネットでほとんどの情報を得ることが可能な時代。

下調べをしてからいざお店に行ったところで売り場の方が熱心に説明してくれても、(それはもう知ってる…)と気分が下がってしまうこと、ありますよね…

自分を売るということは、「上手に喋ること」と思いがちだがそうではない。「あなたのことがよくわかります」、「あなただけの説明ですよ」と伝え、信頼してもらうことが大切。

ここで注意したい点⚠ 商品説明後、買う気がない人に対して粘ってはいけない。

たとえそれまでの過程で、「あなたのために」といくら伝えても、最後の最後で粘ってしまうと「やっぱり売りたいだけじゃん!」と思われ、せっかくそれまでに築いた信頼を失ってしまう。

信頼を得ることができれば、その後の機会に思い出してくれたり、困っている知り合いを紹介してくれたりと、今後につながっていくかもしれない。信頼を失うことは、そうした未来のチャンスも失うということ。

保険など、突然ニーズが発生するタイプの商品を扱う業種では特に大切!某大手保険会社のトップ営業マンは、関係性を“キープ”している顧客をたくさん持っているのだそう。

④クロージング

ついついメリットを上乗せして押し切りたいと思ってしまいがちだが、そうではなくしっかりヒアリングして不満ポイントを取り除くことが大切。

渡瀬先生のお話を伺い、営業職だからこそ相手の立場や気持ちに立って考えること、そしてその積み重ねで信頼を得ることの大切さがよくわかりました。

今回は60分講演ということもあり、あらかじめ主催者様のご意図(研修会の意図や聴講者の主な階層など)を渡瀬先生へお伝えさせていただきましたところ、今回はそれに合わせてざっとポイントをさらう構成でお話してくださいました。

90分以上の時間があれば事例紹介やロールプレイングをしたり等、聴講者の方に寄り添った内容にしていただけます!

気の行き届いた、お人柄もまさにジェントルマンな先生です😍

また、文字数の関係で残念ながら省略させていただきましたが、営業職部下への指導方法のコツも伝授してくださいました。

現在渡瀬先生は営業リーダー職向けの新しいご著書を執筆中だそうです!

これからはそうした内容をメインにした講演にも力を入れていく予定とおっしゃっていました。

最新ご講演(研修)テーマもいただきましたので、最後にご紹介いたします☺

「自立型営業マン育成のためのリーダー研修 ~部下のやる気と成果を同時に引き出す、営業の新しい教え方~」

みなさまからのお問い合わせ、お待ちしております!

(文・スタッフW)

2019年1月 河合敦先生の講演を聴いてきました2019/03/18

先日 弊社お得意様ご主催での、歴史研究家・歴史作家 河合敦(かわいあつし)先生のご講演を聞いてまいりました!

日テレ系列「世界一受けたい授業」などTV番組でご存知の方も多いのではないでしょうか??

講演前にお迎えしたときには銀縁のメガネをかけていらした河合先生。控室でTVで見慣れた黒縁メガネに掛けかえていました。

講演内でも触れられていましたが、TVに出るときのちょっとしたコスプレ用としてメガネを替えていらっしゃるそうです!(銀縁メガネをかけているときは、全く声を掛けられないんだとか…)

今回のテーマは「維新のリーダーから学ぶ 人を動かし育てる力」。

明治維新のはじまりはペリーが初めてやってきた1853年。

当時の日本人にとって衝撃的な出来事だったが、逃げ惑う人ばかりだったわけではなく、小舟で乗り出して物々交換を持ちかける人なんかもいた。

多摩地域からわざわざ見に行った農民もいたという記録も残っているそうです!

当時の一般市民が一番気にしていたのはペリーの顔だったようで、錦絵もたくさん残っている。

でも噂を元にして描いているから、結構めちゃくちゃ・・・(「ペリーは目が青い」と聞いて描いたのであろう、瞳ではなく白目が青く塗られていたり。。)

1854年 日本は開国し、日米和親条約を締結。

「200年鎖国をして文明に後れを取った日本は、アメリカに屈服して開国するしかなかった」と思う人もいるかもしれないが、そんなことはない。

当時の日本人は、ペリーから蒸気機関車を贈られたわずか1年後、それを簡単に試作してしまっている。

つまり、自分たちで西洋の文明を模倣するだけの技術力を持っていたということ。

こうしたことができたのは、当時の教育水準が非常に高かったから。

江戸の中心部の約7割が文字を読み書きできたのではないかといわれている。このような国は他には無い。

文字が読めないと独学すら難しいが、文字が読めれば自らいろんな書物を読んで学ぶことが出来る。

だから、出版文化も花盛りで、様々なジャンルの本が作られた。

特にベストセラーだったのは占いの本。河合先生がお持ちの占い本の内容もご紹介いただきました。

指の長さや顔の特徴で性格などを診断するもので、皆さんとても興味深く聞いていらっしゃいました!

そんな江戸時代の教育者といえば、吉田松陰。彼はペリーが浦賀に来たとき真っ先に見に行った。

松陰が松下村塾を開いていたのはわずか2年。通っていたのは近所の子供たちばかりだった。

それなのに、歴史に残る偉人を何人も輩出できたのかというと、彼の教育方針が素晴らしかったから。

そして、幕末のヒーローと言えば坂本龍馬。

吉田松陰がどのように人を育てたのか、また龍馬も弟子となった勝海舟の教育方針などについて、わかりやすく解説してくださいました。

全てご紹介したいところですが・・・詳しくは、ぜひ実際にお聞きいただきたいと思います!

最後に、龍馬をはじめとする偉人たちに共通する、チャンスのつかみ方について。

龍馬の最大の業績は薩長同盟を結んだこと。しかしこれは龍馬のアイデアではない。

両藩とも攘夷派だったが、列強諸国と戦ってみて、その実力を前に「国内から追い払うのはとても無理だ」と思い知らされた。このため「日本の独立を守るためには、ヨーロッパのような近代国家を作るしかない」という考認識で一致した。

ただ両藩の間には、死者も多く出た1年前の「禁門の変」の遺恨があった。

これにより両藩が手を結ぶことは難しい状況で、何人もの人が龍馬同様に同盟を結ぼうと動いたが出来なかった。

ではどうして龍馬にできたのかというと・・・「お互い殺し合ったけれど、攘夷が不可能であることは理解したはず。だから同盟を組み、近代国家を作れる」と、龍馬が普通の人とは反対の考え方をしていたからだろう。

そして最大の理由は、両者を説得するために何度も何度も動き続け、失敗しても絶対に諦めなかったから。

偉人たちはチャンスを掴むことにためらわず、最後まで諦めずやり抜く力を持ち続け、夢を叶えたのだということを 皆様へのメッセージにして締めくくられました。

教科書に載っていない内容盛り沢山! 語り口も流暢で、とても聞きやすいご講演でした。

教員時代、定時制高校に赴任した経験があり、生徒の興味を引くよう努力をされたのが講演で活きているのだそう。

お人柄も柔らかく、控室でもとても楽しくお話をさせていただきました❤

もし学生時代に河合先生の日本史講義を受けていたら、とても楽しく覚えることができただろうなと思います。。

どうして河合先生が教職を経て歴史研究者・歴史作家となったのか、気になるところだと思いますが…

こちらも講演内で聞くことが出来ますので、ぜひ実際のお話で!

(文・スタッフW)

2018年9月 田中雅美先生の講演を聴いてきました2019/02/12

弊社お得意様ご主催による田中雅美(たなかまさみ)先生のご講演を聴いてきました。

今回のテーマは「競技人生で培われた人間力」

講師紹介DVDを2分半ほど上映し、登壇、「2年後の東京オリンピック時、スポーツ選手はこんな風にスタートラインに立っているのかな、と何かを思うきっかけになって頂けたら嬉しいです」と講演スタートです。

最初のオリンピックは、1996年に17歳で出場したアトランタ。

オリンピックにはよく魔物がいると言われるが、一種目目の時に自分自身もその魔物にのまれたような感覚(全然違う空気)を味わった。

日本では大会会場としてよく辰巳国際水泳場が使用される。ここは観客が5000人ほど。一方、オリンピックとなると、1万5000~2万人の観客数。

2万人の歓声は、振動として全身に降り注ぎ(ぴりぴり・ちりちりという感覚)、結果、200m平泳ぎで自己ベストを出したものの、5位。

表彰台に上がっている選手は皆キラキラしていて、「絶対もう一度オリンピックの舞台にたち、メダルを取る」という目標を明確にしてもらったのが最初のオリンピックだった。

次のオリンピックは、2000年のシドニー。

自身にとっては非常につらく苦しく、今までで一番挫折感を味わうものだった。

選考時、予選・準決勝・決勝と全て日本記録を更新、200mは世界歴代2位を記録、メダル確実と言われる注目の代表選手となった。

しかし、選考時をピークとし状況は一変。うまく泳げなくなり、プールに行くのも怖いと感じ、そのままオリンピックを迎えることに。結果、100mは6位、200mは7位。

「水泳なんて楽しくない、努力は無意味、もう辞めよう」と個人レースを終えた。

ただ一つレースが残っていた、それが400mのメドレーリレー。

日本水泳界の女子の中で初めてメダルが獲れるかとれないか、ドイツと接戦だった。

本番直前「自分のせいでメダルがとれなかったら、どうしよう」と不安に襲われた。

そんな不安に気付いたチームメイトの大西順子先輩が、「この4人なら絶対にメダル獲れるから!とにかく思い切って自分のレースをしてくればいい!」と声をかけてくれ、不安が消え、結果銅メダルを獲れた。

自分にとって、仲間の大切さや周りの人のおかげで自分が立っている事に気付かせてもらった2度目のオリンピックだった。

その後、水泳をやめようと思ったが、全国からお手紙や特産品が届き、たくさんの人から応援をしてもらっていたことを実感。

「このまま終わってはいけないのではないか、もう一度やりきって終わるべきじゃないか」とアテネを目指すことにした。

しかし、アテネまでの道のりはとても辛いもので、泳ぎながら涙が出るときもあった。

中でもアスリートにとって、自分を信じ続けるというメンタルの維持が最も大変である。

そんな時、支えてくれたのが周りの人たち。印象的な言葉が二つある。

一つは、水泳をやめたいと泣きながら実家に電話した時の母の言葉。

「頑張ったね、もうやめていいよ、と親としては言ってあげたいけど、自分がアテネまでやると決めたのだから、最後まで泳ぎ切りなさい」。

諦めてはいけないとハッと気付かされた。

もう一つは、メンタルに波があったアメリカでのトレーニング中のコーチの言葉。

「次のレースで泳ぎ終わった後、一番最初にやることは電光掲示板のタイムを見ることではない。100%の力を出し切れたか自分の心に聞くことだ」。

日々の100%の積み重ねが、タイムとなり、結果となる。

この言葉は、今も日々何かに向き合うときに軸となっている教えである。

こうして迎えた2004年のアテネ、最後のオリンピック。

200m平泳ぎは4位。3位との差は0.05秒。距離としては約2cm。

このわずかな差でメダルをとることができなかった。

今でも、オリンピックの度に、メダルコンプレックスはある。

ただ、アテネのレースで泳ぎ終わった時、幸せだと思った。

悔いなく、水泳を引退し、次のステップに進もうと思えたオリンピックだった。

最後に、数人からの質疑にも丁寧にお答えいただき、終了となりました。

ご講演中には、オリンピックを身近に感じてもらいたいと、メダルを聴講者に回して見せて頂けました!皆さん首にかけたり、写真に撮ったりと、とても嬉しそうでした💜

ちなみに回ってきたメダルがこちら💡 持ってみると意外と重たく❢

田中先生は、4月~放送していたTBSの日曜劇場「ブラックペアン」にもご出演されており、「観てました!」と伝えると、「一緒に出ていた子役の子がとっても可愛くて~😊」と、とても気さくにお話くださいました💕

12月には「TWO BOX」という舞台にもご出演されるそうです✨楽しみですね❢

田中先生のような凛としたオーラの素敵な女性になりたいなと思いました✨

お会いできて、とても嬉しかったです😊

皆様も、2020年東京オリンピックに向けて、田中雅美先生のご講演を聴かれてはいかがでしょうか。お問い合わせ・ご依頼、お待ちしております。

2018年9月 久田直子先生の講演を聴いてきました2019/01/16

先日、都内某所にて「NHKきょうの健康」元キャスター 久田直子(ひさだなおこ)先生のお話を聞いてきましたので、少しご紹介いたします。

久田先生は、これまでNHK、TBS、フジテレビ、テレビ東京などで報道や、情報番組の司会などを担当され、中でもNHK Eテレ「きょうの健康」では約15年間、司会を務められてきました。

その中で多数の著名なお医者さん、医療関係の方々と長年お話され、今回、その知識をもとに「生活習慣病、脳卒中、心筋梗塞、がんなどの予防のための食事と運動」についてご講演いただきました。

冒頭にて、「どんどん寿命が延びていて、100年生きることができるかもしれない中で、“健康に生ききる”ことが大切。自分に必要な健康情報を知っているか、どうかでその人の健康に大きな差がでることを『きょうの健康』で学んだ」とお話され講演がスタート。

主な死因の上位となるがんは、細胞内の遺伝子を傷つけない生活習慣を、心疾患、脳卒中は血管を傷つけず、若く保つような生活習慣をすることで予防につながる。

では自分でできる予防とは?

それは食事と運動につきる!!!と力強くお話されていました。

食事については、バランス良く食べることが大事。

働いている方はコンビニで買う際に、からあげ弁当などで済ますのではなく、サラダを別に購入し、野菜を食べてほしい。

その時にお弁当より先にサラダを先に食べることで、血糖値を緩やかにあげてくれる、また、コレステロールの吸収を腸で抑えてくれる効果があり、1日に350g(両手いっぱい)を摂取することで、がん、生活習慣病の予防にもつながる。

一方で、脂質を極端に控えると、逆に健康に影響する。

油の中、コレステロールの中には細胞の膜の原料となるものがあり、極端に取ることを控えると、血管の細胞が弱くなり、出血(脳出血など)のリスクが高くなることも考えられている。

ただ、取りすぎても良くない、と、いかに食事は“バランスよく”食べることが大事かを解説していただきました。

次に運動については、運動することによりすべての病気の予防につながるとのこと!

皆さんは運動していますか?私は、、、たまーーーーにです(健康に良くないですね)。

参加された方々の中には15㎞(?!)ランニングする方やゴルフをされている方がいらっしゃいました。

そんな運動は回数が多いほどよく、できれば週3回以上。

長い時間の運動、スポーツが苦手な方は、日々の生活のなかで遠くのお手洗いに行ったり、遠くのコンビニまで行ったりと、毎日身体を動かす機会を増やすことでもOK、とのこと。

(少しのことでもいいのかと思うと、実行しやすいですね。)

このように久田先生がこれまでに積み上げられてきた知識をもとに、丁寧にわかりやすくお話いただきました。

また、アナウンサーということもあり、力強く、とても聞きやすかったです!!

お話の合間に、身体を動かすことも交え、笑いもあり、あっという間の1時間でした。

今回お話を拝聴して、病気の予防はまだ若いから大丈夫ではなく、年齢関係なく、皆さんに聞いていただきたいと思いました。

多くの方々からのお問い合わせをお待ちしております!!

お問い合わせ・ご相談は

- [受付]9:00~18:00

[定休]土日祝 - 03-5386-3341

日本綜合経営協会は、全国47都道府県を対象に講演依頼に基づく講師派遣や、企画提案などを行なっております。

主催者の開催目的に合わせた最適なご提案から、手続き運営サポートまで。業歴50年、経験豊かな当社スタッフにトータルでおまかせください。